「創業難,守業更難」,一句老掉牙的說話,卻很真實。每一間經得起時間考驗的老店,自有其堅持之道。在本地舞獅行頭中,有兩間歷史悠久的武館;其中一塊金漆招牌,掛在灣仔某幢唐樓裏,寫上「陸智夫」三隻大字,開館至今已九十一年,是現存資歷最老的武館,其醒獅隊現時由第三代傳人,五十一歲的陸權盛掌舵。

醒獅隊的館址設在家族經營的跌打館,古舊的陳設、鏡面上的書法字、木製的診症椅,散發濃厚的年代氣息,令人聯想到《葉問》電影系列中的世界。一旁木櫃裏藏着的古董獅頭早已泛黃,顯然經歷過一段歲月。陸權盛指着其中一隻道:「呢隻獅係七○年,旅遊協會(今旅發局)邀請我阿爺去日本萬國博覽會參展時用的。」他說話直接,聲線洪亮,帶着典型習武之人的駕勢。接着,他續翻開相簿逐頁介紹祖父的事蹟,由參與英王加冕遊行隊伍、日本侵華時贈醫施藥,說到「六一八雨災」時上《歡樂今宵》義演、上京見鄧小平等等,把家族的威水史倒背如流。祖父的成功,在陸權盛心中與有榮焉,「我同阿爺好friend,在我細個時同我講好多以前的事、做人道理,雖然佢喺我廿幾歲時走咗,但我一直記住。」

他說自己一歲未夠已愛看父親和師叔師兄練功;廿歲未夠,即從父親陸松茂手中接掌家族的龍獅隊。作為守業者,眼見其他武館因後繼無人而黯然結束;於是,保住金漆招牌,把家族歷史承傳,成為他的頭等大事,「前人打落嘅江山,後人唔接,就連名都冇。所以我好願意分享我哋嘅故事。」在急速發展的社會裏,這位老店傳人,背負着家業數十年的輝煌,又要面對潮流不斷變改,更要為未來找接班人作鋪排……人到中年,才發覺擔子愈來愈重。

「唔知個女肯唔肯接,不過我唔會逼佢嘅。個世界都唔知點變啦。」語畢,他又補白一句:「我都唔係被迫啦,唔係因為我係佢(陸智夫)個孫才將舞獅成為我的職業,我係真心鍾意舞獅。」

經歷《葉問》時空 天台武館練功

陸智夫的大名,在上世紀廣泛流傳,老一輩一聽到陸館名號,就知道有舞獅表演。陸智夫為廣東三水縣人,師承五羊張兆門下,亦曾跟隨白鶴派(即詠春、洪拳等南派功夫)宗師吳𦘦鐘習武多年,一九三一年已於廣州創立陸館普義堂國術研究社。三四年,陸智夫來港發展,設館於軒尼詩道天樂里口,屬最早一批將南獅武藝引入香港的國術名家,其後亦曾將武館擴展至英美和星馬泰多地。

提到祖父在廿一歲開館授徒,陸權盛想起自己也是在差不多的年紀,成為家族武館第三代掌舵人,笑說:「以前啲人早熟好多,依家好多人廿一歲都仲戇居居。」

祖父經歷亂世,在大時代下闖出名堂;成長於七十年代的他,雖未親歷其境,但對小時候在武館裏耳聞目睹的一幕幕片段記憶猶新。在那年頭,香港仍興起一鼓「功夫熱」,天台武館有如雨後春荀,當年陸館亦是設於唐樓天台。他還記得,每逢翻風落雨,師叔伯和師兄們都會擠在狹小的鐵皮屋裏繼續練功,自己則在一角觀察着。吶喊聲伴隨着雨水打落在簷蓬的聲響,是他童年的「BGM」。「咪就係《葉問》嗰個年代囉,你試吓依家喺天台度舞獅打鑼鼓,差佬實上嚟趕你。」後來,寮仔部將僭建的鐵皮屋拆掉,他們便借用學校禮堂練功。

陸權盛自幼習武,十五歲開始協助父親教授白鶴拳術,八九年接手家族的獅隊,翌年憑着自創的飛樁技術(即獅頭獅尾同時跳躍)奪得「全港獅藝錦標賽」高樁組的冠軍,讓身為武藝世家之後的他,揚威舞獅界,亦領導了本地的舞獅表演風格。

不因傳人身份例外 揚名立萬仍需靠搏命

「細個嗰陣,爸爸遠赴倫敦創立分會,都係爺爺同師叔伯教我功夫,佢哋練,我就跟埋去,禮拜一至六,晚晚都喺度睇佢哋打功夫同舞獅。」他指,在認識到自己是武館傳人這身份前,尚在牙牙學語的時候,早被舞獅的形態所吸引,沉迷上看師兄們舞動獅頭。

作為武藝世家的後代,陸權盛三歲時已能舞一套獅,幾歲時已有機會隨着獅隊出席公眾表演,包括七九年地下鐵路通車儀式和八六年女王訪港等等,「我扮隻獅子仔伏喺度,佢好近咁經過,啲師叔伯之後問我做乜唔郁,我話我要睇英女王囉。」

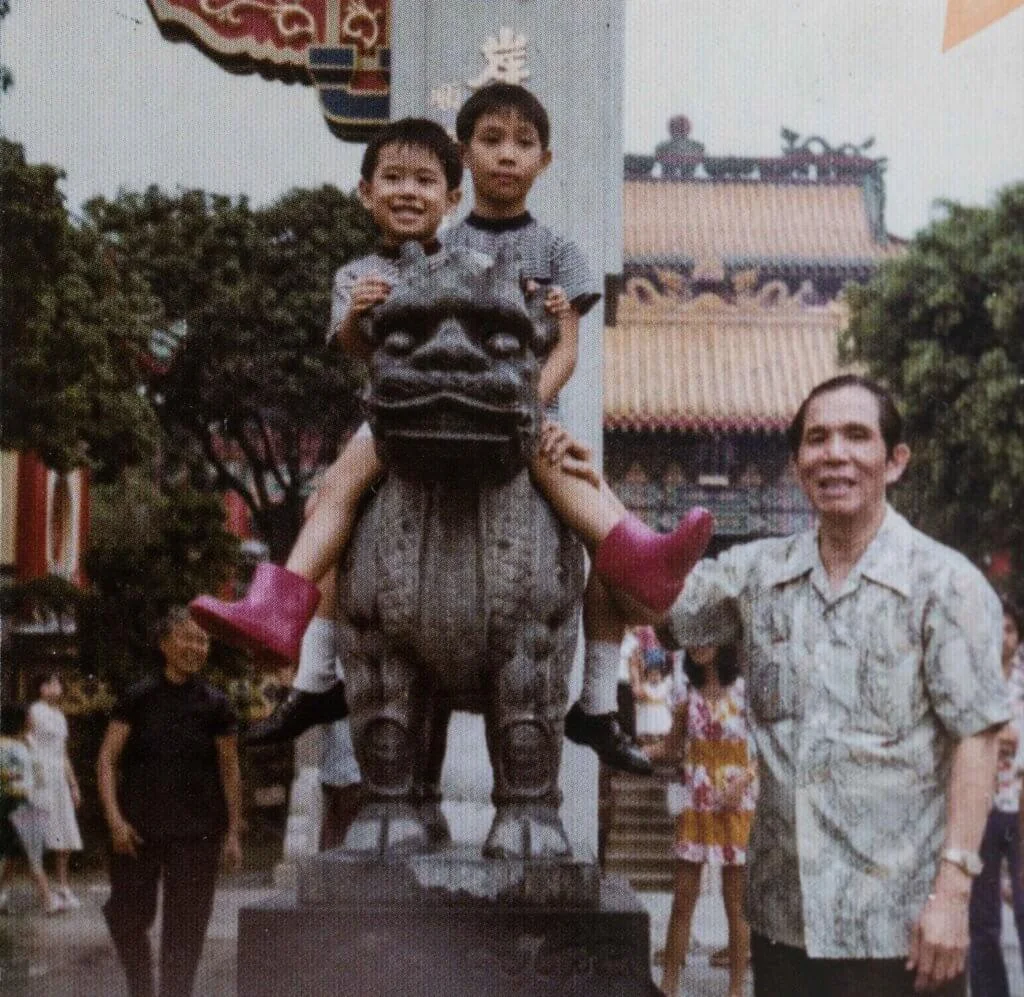

接着,他又憶述,兒時與祖父很親近,經常被祖父拖着「周街蕩」,「他應該想我早點見吓世面,以前佢嗌我叫人,我都唔知對方係邊個,大個諗返先知,噢,原來嗰個係新馬仔,原來嗰個係鄧肇堅。」像關德興這種於粵語長片時段才於公仔箱亮相的人物,對他來說,是個活生生的真人;每逢會慶、關帝誕都會在宴會上碰頭。他又模仿關在電影中的語氣說:「『阿寬,你隻死馬騮吖!』佢真係咁講嘢㗎。」

是因為陸家傳人的身份,樹大好遮蔭,陸權盛才能在舞獅界揚名立萬?他即展示手機屏幕上,當年參加「錦標賽」的舊片段,淡淡地說,「你睇吓,無鋪墊㗎。」若他失手踏空,即從高處墮下,猶如搵命搏。「我真係好努力練㗎,八十年代興起南獅北舞之後,我又走去學,飛樁又係我哋諗,希望創新。我係希望延續家業、唔丟阿爺架之外,亦可以大膽創新。」他續回想,以往跟師兄弟在武館學功夫,學舞獅,有人做錯動作,或在「搞亂檔攤」,就要受罰,他自己亦不會因為是姓陸而有例外,「唯一一樣我同其他人唔一樣嘅,係我屋企有一個咁好嘅渠道(讓我投身這一行列),既然我又鍾意,點解唔做?」

舞獅= 黑社會?

陸家武館主力教白鶴派拳術。上世紀六、七十年代,舞獅還未成為一門「專科」,不會開班獨立教授;當時,舞獅表演是一種武館對外展示實力的渠道,在表演裏往往夾雜自家門派的武藝特色,「以前個獅頭好鬼重,係講求馬步要紮實,硬橋硬馬啲,笠住個獅頭打功夫,呢啲就係傳統南派嘅舞獅。」想學舞獅,得先學功夫。

傳統南派舞獅有四大馬步,分別為四平馬(立正至開步屈膝)、子午馬(前弓後箭步)、麒麟馬(雙腳屈曲,後腳膝蓋頂着前腳)和吊步(後腳為重心,前腳指尖着地),相互交替形成獅子的行走動態,配合機關郁動獅頭的眼和嘴,演繹出獅子採青時戰戰競競地試探的情緒。做好以上步驟,正正講求舞獅者的腰馬和持久力。

然而,「南獅北舞」的表演形式在八十年代引入香港,北派像雜耍的跳躍動感令觀眾耳目一新,相比之下,傳統舞獅表演形式單一,「南獅北舞」便成為公眾表演、以至比賽競技裏的主流,除了傳統賀誕等場合,傳統南獅表演已不復見。

不復見的,還有不同獅隊之間的明爭暗鬥,陸權盛將這些爭端形容為「爭先恐後」,「兩班人入面,有人喺出面惹咗事,咁啱喺出面撞到碰頭,借啲意打交,聽好多;又或者賀誕舞獅時,入廟爭行先,以前係好常見,我覺得好多餘,對於我嚟講又冇乜所謂,有啲人覺得行先叻啲,咁你行啦,我又唔趕時間,哈哈。」他解釋,以往資訊不發達,武館之間沒有太多聯繫,現在,國術圈子愈來愈小,各門各派關係良好,「以前出嚟,大家代表着各自的武館,唔衰得嘛,依家香港人民風都唔同咗啦。」

除了舞獅者凶神惡煞、「唔惡唔舞」的形象深入民心,舞獅亦常被人聯想到黑社會。二戰後的移民潮,讓香港這彈丸之地容納了不同籍貫人士,為保護同鄉利益,衝突不時發生,舞獅、麒麟、貔貅,變成各派人士演繹「鄉情」、「保家衛國」的工具,亦因此讓舞獅跟「開片」扯上關係。

「我知道有啲人成日見到有啲染金毛嘅,食住煙攞住罐啤酒嘅人嚟舞獅,觀感上就覺得舞獅等如黑社會。呢啲係害羣之馬啫,但起碼我知道我唔係,係好健康嘅活動,我哋絕對唔係。」他眼神銳利,揮揮手指向武館環境,環視四周的鑼鼓、獅頭獅被,續說:「我哋一直都好認真做呢一回事。」

記一場舞獅表演由準備到舞動、點睛的過程

隨時代創新求變「唯一係獅頭唔變得」

陸權盛從懂性那刻,已深知自己要接掌家族的獅隊。背負着沉重的歷史包袱,繼承祖業成為他不能放下的重擔,難道只可以心無旁鶩,勇往直前?他思前想後,答了一句:「冇壓力喎。」說罷他又沉默一會,然後目光凌厲地說:「責任一定有,係睇吓自己可以點樣發揚(家族事業)。」

前人種樹,後人除了乘涼,還有事可為。作為守業者,他銳意搣甩傳統的獅藝予人的老套感覺;飛樁之後,他還試過吊威吔,在舞台放煙花,將現代視覺效果融入舞獅表演,令看官們耳目一新。

創新,除為了不負前人厚望,亦為迎合本地舞獅文化的趨勢。

在八九十年代,舞獅訓練課程開始引入中小學,成為課外活動的選擇之一,武館亦依靠這渠道吸納新血。數字年代,習武熱潮不再,學員不需具備功夫底子,亦不需特登學功夫,只要對舞獅有興趣,一律無任歡迎,但求還有人願意承傳下去。「唔通仲有人貢上嚟話要拜師咩。」

獅隊營運模式,除了教班,就是四處接洽商演;出多少頭獅,動作難度多高,價目表上清楚列明,獅隊按對方的要求及願意付的價錢,做一場騷。傳統技藝商業化,是香港舞獅的新形態,亦是他們的生存模式。作為創新改革的先驅之一,他笑言當年也沒想過舞獅會成為今天的模樣。

「但唔變,又點會留到今時今日。」

唯一一樣他堅守着的原則,是獅頭。「拳術套路、青陣等等都係傳落嚟,過程中可以加插新元素,唯一係獅頭唔變得,點睇都應該要似返隻獅。」

九歲女兒 有望成接班人?

學校教班和商業表演成為武館近年的主要收入來源;三年疫情,亦令相關活動停滯,「之前二人限聚令,舞乜鬼嘢?點舞?」幸而武館館址乃自置物業,尚能捱得過這段日子,不像其他叫人惋惜的老店,因為加租或後繼無人而落幕。

「後繼人?我想我個女接手㗎。」

傳統國術武藝,一般傳男不傳女,在陸館卻沒有這樣落伍的規矩,「有啲人話女人唔可以摸獅頭,我都唔知點解。」他的女兒琳琳,今年才九歲,還是一臉稚氣,雖只在兒童舞獅班學習了一年多,若論輩份,她是家族的第四代傳人。

陸權盛看到女兒,語氣即變得溫柔,着她說說為什麼會來學舞獅,琳琳帶點害羞的道:「我覺得靚囉,得意就想試,覺得同其他小朋友一齊玩好開心,鍾意做獅尾同打鈸。」琳琳又說,平時獅隊有表演,父親都會帶她出去,讓她負責擔當邀請嘉賓點睛的角色;聽起來有點像父親兒時,跟祖父「見世面」的影子。

「上年我哋武館九十週年會慶表演,我同佢講,想佢企我膊頭疊羅漢,因為佢大個咗愈嚟愈重就玩唔到,佢就開始肯學啦。」話說疊羅漢乃係陸家之看家本領,陸權盛這一着莫非是動之以情,希望女兒早點應承接班?「唔知佢肯唔肯接喎,佢唔接我都冇辦法㗎。」他說自己不會強迫女兒當接班人,會隨她自由發展其他興趣,只希望栽培她的舞獅技藝,「我阿爺都諗唔到我會接手啦,嗰時先豆丁咁細個,等佢大咗先啦,大個都未必鍾意,況且將來都唔知乜嘢世界,到時先算啦。」他說時,沒有流露一點無奈,依然精神抖擻。

見証散聚 武館像家也像避風港

一間走過九十一年的武館,離別自然是常事,這些年來從大門進進出出的人多的是;不是因為道不同不相為謀,而是生活迫人,為了兩餐不得不放棄舞獅的興趣。「搵食吖嘛,咪嚟少啲囉,慢慢就一年一次,之後就直情唔見人。係可惜㗎,但冇辦法。」

因此,陸權盛更珍惜與師兄弟、徒弟徒孫共聚的時間。

館裏有位跌打師傅是陸權盛的師兄,曾離開武館到賭船工作,兜兜轉轉,近年又回到武館;亦有些師兄弟相隔十數年重返武館,竟是因為要帶自己的孩子來學舞獅。武館像祖家,也像避風港。「真㗎,有啲人天生係有條癮,唔舞唔得。」陸權盛說,愛舞獅的人往往特別投契,「同埋我哋一班師兄弟一齊大,一齊經歷好多嘢,係唔同啲。」

由從前那氣盛少年,轉眼已迎來「廿五對」,舞獅已跟陸權盛的人生劃上等號。他自言,從沒想過舞獅會成為其終身職業:「由細路玩到𡃁仔年代,玩到依家,人生階段唔同,依家周圍教人,反而仲愈嚟愈鍾意呢樣嘢,因為可以將鍾意嘅嘢教下一代,下一代又可以再教下一代,係一件好幸福,好有成就感嘅事。」

陸館九十一年來已傳授出六代門生,單是師承陸權盛本人的都已逾二千人。思索陸館未來,總夾雜着這城面對少子化、移民潮等社會世情,他統統處之泰然,「呢啲唔到你驚,你唔知會發生乜事,點諗將來啫。你肯玩,我哋咪教囉,就係咁簡單。」最堅定的,還是對舞獅的那種純粹的熱情。「對我嚟講,有得繼續舞,有得繼續教,就做啦。邊有嘢可以寫包單,但我相信香港仲做到我想做嘅嘢。」