數燕人不止在長洲,回到港九新界,每年也有一班市區街坊出沒於舊區唐樓的騎樓底、新界的鄉郊村落,頭岳岳地追尋燕子的蹤跡。他們都是香港觀鳥會燕子研究組的義工。

不過,在市區數燕就不如長洲那般悠閒,市區街道比離島寬得多,人流也更密集,數燕需要更多體力、耐力。這兒也聽不到與鳥為鄰的烏托邦故事,市區家燕面臨更為嚴峻的生存威脅。人為拆巢雖可介入,但難以力挽舊區重建掀起的狂瀾。

城市發展貪婪地與大自然搶奪資源,燕子研究組調查全港家燕二十年,見證舊區拆卸重建的變遷,也為家燕譜寫一段存在與離去的歷史。

家燕為何喜歡在騎樓底、屋簷下築巢?

香港大學生物科學學院助理教授冼雍華表示,在城市出現之前,家燕的天然繁殖環境通常在高峻的山崖或陡峭的石壁之上,因為牠們的腳力較弱,並不能直接從地面起跳飛翔,需要借高台滑下。在高處築巢亦能躲避蛇、貓等天敵,在繁殖期時有效保護鳥蛋或雛燕。

騎樓底、屋簷位正好跟家燕的天然生景類似。另外,家燕築巢時主要用唾液混和泥土再黏附在牆壁之上,有瓦遮頭的環境還能替燕巢遮擋風雨,避免被雨水化融、打落。

燕巢調查開荒牛 三十人數算市區燕巢

周末的九龍城人來車往,在嘈雜的人聲、車聲之中,王學思卻能靈敏地捕捉到數聲「啁啾」。循聲而望,一隻燕子在空中迅疾飛過,一下子鑽進唐樓。「我們到那邊看看。」她走到燕子攝入的騎樓底,抬手指向一盞射燈,原來有個燕巢藏在背後,泥黃色的,正好被燈箱遮住半邊。

射燈背面、光管頂、屋簷角落……阿思總能在很多不經意的邊角位找到燕巢,這是近二十年累積的功力。她於二◯◯五年加入香港觀鳥會燕子研究組,如今已是燕巢普查義務統籌。

阿思表示,燕子組從二◯◯三年創組之初就開始調查燕巢,由於初期組員數量有限,調查範圍只能集中於新界。直到二◯◯五年,燕子組公開招募到約三十名義工,調查範圍得以擴展至九龍市區。很多義工是來自觀鳥會紅耳鵯俱樂部的退休長者,也有像阿思一樣喜愛大自然的上班族。「在沒有真正落到site(調查範圍)之前,大家會覺得觀鳥是很美好,很好玩啦,但原來這跟做調查是兩回事。」阿思笑說。

家燕是夏候鳥,義工數巢的日子要麼是頂着大太陽,要麼是冒着傾盆大雨。每位義工負責的調查範圍最小都涵蓋五、六條街道,「真是走得『好甘』,市區街道闊,一條街要走兩次,走完可能隻腳就已經頂不住。因為燕巢全部都在簷口位,一路要岳高頭望,岳到頸都斷。」在街上抬頭數巢的義工也容易遭到路邊商戶質問,有時被懷疑有偷窺、盜竊意圖,或者被誤以為是政府人員來檢查滴水、僭建。

全港的燕子數量和燕巢位置,最初就是靠這批開荒牛一步一腳印數算和記錄。燕子組成立已逾二十年,義工數量不斷發展壯大,有超過三百人曾經參加過燕巢普查。目前,燕巢普查範圍已經遍布全港十八區的市區及部分新界鄉郊村落,每年約有七十人參與。

舊區重建、樓宇裝修 家燕數量下跌

家燕是香港常見的燕子,全球亦分布廣泛,不算稀罕,花費大量人力數算的目的為何?

香港大學生物科學學院首席講師侯智恒表示,雖然家燕在國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄(IUCNRed List) 中是屬於「無危物種」(Least Concern),但有文獻表明,其全球數量受「都市化」影響逐漸減少,香港、東南亞等地均出現類似趨勢。

侯智恒相信,若長期記錄和監察燕子數量,對未來保育工作存在價值。他說,雖然目前所有野生雀鳥均受《野生動物保護條例》保護,但法例主要是為防止人為捕捉野鳥或惡意拆巢。「在香港,不存在故意捕捉或食用燕子導致其數量減少的情況。純粹是因為社會都市化的轉變,建築物的轉變,令到牠們繁殖和覓食的地方減少。你不會檢控到任何人導致那個生境消失,這就需要保育工作的介入。」

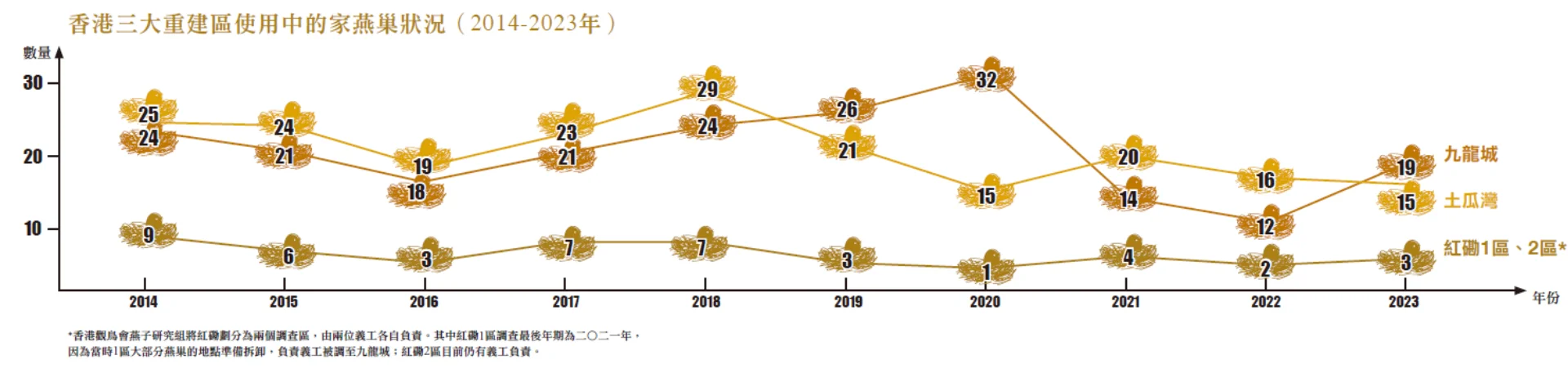

根據燕子研究組的燕巢普查數據,二◯一七年至二◯二一年全港家燕及燕巢數量變化不大,不過局部地區下降趨勢明顯,尤其是經歷舊區重建的紅磡、土瓜灣、九龍城、大角咀、長沙灣、深水埗等等。

阿思解釋,由於家燕特別喜歡於舊區內樓齡超過三十年的建築物,甚至五十年的舊唐樓的簷口內築巢。這些樓宇近年面臨拆卸重建,或需進行各類翻新維修工程,燕子的主要棲息地減少,部分燕巢更可能被拆。「以前多鳥的時候,你見到牠飛到簷口底,走過去看,基本就『中』(成功發現燕巢)。近五、六年來,你好難在市區撞見牠們飛。」阿思說。

伴舊區唐樓共生共滅 與城市發展速度競賽

燕子組義工亞B從二◯一四年開始參加數巢,至今先後經歷了三個調查區。「首先紅磡那裏,做了一次之後,阿思就跟我說不用做了,因為準備要重建了。後來到了土瓜灣,又跟我說要重建。然後現在是九龍城,也要準備重建了。」她無奈地笑着。

「其實義工到site調查,他們自己會見到社區會有甚麼變動。燕子組是觀鳥會唯一一個,看人多過看鳥的研究組。」阿思說。

亞B在紅磡區讀書,畢業後在附近上班,在這區前前後後也生活了近二十年時間。她看着一棟棟低矮的唐樓被簇新的高樓取替,燕子和燕巢數量愈來愈少,「那些樓是沒有了,但原來環境影響的不只是人,共生的生物也會受到很大影響。因為他一收樓,一搭棚就會首先封了騎樓,燕子都回不了巢。有時候也挺惋惜的。你走過的那些地方,以前有棟樓在那裏讓你數燕子,現在連棟樓都沒有了。」

除了棲息地,家燕的覓食來源也會受舊區重建或樓宇翻新影響。「舊樓可能有一點點髒,可能容易有積水,有些植物會在牆縫裏生長,但對小鳥來說,這其實是一個好的環境。他們現在要在新樓或翻新唐樓的環境裏找東西吃,或者找築巢材物料都會有困難。」亞B說。

「我只能抱着一個心態是,都是取捨囉。始終舊區樓宇都有一定樓齡,可能存在安全性問題。其實對於牠們來說,都要有一個取捨。如果你失去了那個地方,你就一定要找別的地方生存,這個都是自然生態。」亞B嘗試接受現實。

「其實家燕的適應能力,我覺得已經做得很好。」香港大學生物科學學院助理教授冼雍華表示,比起其他雀鳥和動物,家燕相對沒有那麼怕人,牠們可以在屋簷築巢,在人類不斷開發自然環境的進程下能夠適應城市生活,「不過,適應能力始終有個限度,環境變化發展得太快,已經超出適應限度的時候,牠們是沒有辦法繼續生存的」。他補充,不止是舊區重建,香港整體的城市發展都會對家燕生存造成影響。隨着城市用地不斷增多,鄉郊開發下農田、濕地面積不斷縮小,家燕的生境隨之減少。

守護燕子二十年 救得一巢就一巢

「我們沒有辦法阻止舊樓清拆,這是一個時代洪流來的。但我們仍然能做的是,如果樓和巢不在了,就幫牠們書寫歷史。如果樓還在,救得一巢就一巢,也可以幫牠們爭取些時間,飛去別的地方築巢。」阿思說。

曾有土瓜灣義工得知所巡查燕巢的大廈即將清拆,阿思接到報料後聯絡市建局,商討能否將工程押後。阿思說,樓宇清拆通常是逐層進行,該燕巢在最底部一層,市建局同意先完成其他清拆工程,最後才處理家燕巢所在的樓宇和樓層,直至牠們度過繁殖期。不過,工人施工時意外拉下一根電線,擋住家燕的歸巢路線。他們於是請工人調整電線位置,但那對家燕最終都是棄巢。過了三天,他們在另一街口的屋簷下看見只得一隻「豉油碟」般大小的燕巢,估計是同一對家燕。

「我想我們不是像貓奴、狗奴那種愛得那麼轟轟烈烈。我們每年只是遠遠地看着牠,和牠也沒有互動。但仍然好開心,每年見到有一個老朋友還有命回來。」阿思說,「除此之外就真的是講義氣。」

大部分義工最初加入普查的原因單純,只是因為「屋企樓下有燕子」,他們調查時多數是單獨行動,彼此之間也較少交流。但逢每年招募燕巢普查義工,阿思只需發一封電郵,便有一大班「熟手的鐵腳」義工響應。

阿思為每位義工記錄下參與年資,其中有五十六人參與了五年以上,有四十九人參與十年以上,有五人參與了二十年或以上。「好神蹟。好幾個人都數了二十年,時間最久的已經是第二十二年數巢,他是創組成員之一,為人低調,近年甚至已經淡出觀鳥會活動,但每年都會一再答應幫忙。」她還記得有位義工已經移民英國,他啟程前拿着燕子組頒發的義工證書,很驕傲地跟兒子說自己是「天后專區特派調查員」。

與雀鳥共存 點滴積累力量大

阿思感激眾多義工多年來的付出,不過很多義工卻不敢接下「燕子守護者」的稱號。

累計數巢十年的義工亞B曾跟阿思說,「十年看似很長,但我的貢獻可能加起來只有十多天。我不敢去carry這個那麼隆重的名字。我的作用只是告訴你現在這一刻,那個地方的轉變是怎樣。可能騎樓要翻新,可能是燕巢沒有了,可能找到一個新巢,我只能找到一些比較微小的資料。」

義工Yoko也有同感:「我覺得不可以用堅持去講,因為每一年都只是幫手,都是抽一至兩天時間去數。」她在紅磡區數了十一年燕巢,當年加入只是因為正值暑假有時間做義工,「見到燕子BB也會覺得很可愛」。

阿思猶記得,二◯二◯年,Yoko負責的紅磡調查區的燕子數量一度跌為零,怕她繼續在紅磡數巢覺得悶,曾讓她考慮轉區。Yoko卻說:「不要緊啦,我做習慣了,經過就mark一下,不用特意轉調查區。」

近三年來,Yoko負責的調查區每年只有兩、三個燕巢有燕回來。「現在雖然有點可惜,有點無奈,但我每年依然會好期待去看看有沒有新巢!即使沒有找到,看到舊巢有BB的時候,已經覺得很好啦,『嘩,竟然仲有BB啊』!」Yoko雀躍地形容, 她心底依然懷着盼望。

「普通市民能夠主動關心,就已經很好了,生態保育並非只靠科學家和研究員。」冼雍華說。據他觀察,民間愈來愈多人關注雀鳥,除了燕子研究組的義工,社區也有一幫熱心人能夠容納雀鳥的存在,他曾見過商舖店主主動拿報紙、紙皮等裝載鳥糞,而非去破壞店前的燕巢。

「他能夠容納燕巢在那裏,也代表他能夠包容與雀鳥共存於同一個社區。」冼雍華相信,民間是第一步,只有民間保育意識日漸提高,才有機會推動完善相關政策,推動保障雀鳥及其他動物的福祉和生存空間。「如果愈來愈多人關注其他雀鳥、動物的福祉,其實也反映了社會整體對於大自然、甚至是人與人之間的包容性強一些。」