一百年前,湮遠,而且很容易被人遺忘。一九二○ 年代, 是香港工運史上一個風風火火的重要年代。經歷了一九一九年五四運動的洗禮,身處香港的中國人民族情緒高漲,加上政治、經濟上華洋分治長期積壓對差別待遇的不滿,在生活成本日益上漲之際,先後引發了機器工人大罷工(一九二○年)及海員大罷工(一九二二年),再而爆發摻雜政治訴求的省港大罷工(一九二五至一九二六年)。內地軍閥割據的高壓政治氣候下,國內工人組織只能維持「地下狀態」,工運受到大力壓制。香港卻似乎能開闢出一個相對自由的工運空間,寫下了一頁充滿汗和血的罷工史。那些年,全港罷工曾經一呼百應,整個城市足足三成半人口參與。幾次罷工因由不一,背後即使暗藏不同政治角力,但仍然為百年後的我們帶來重大的啟示和教訓。

⚡ 文章目錄

機工大罷工 (一九 二◯年)

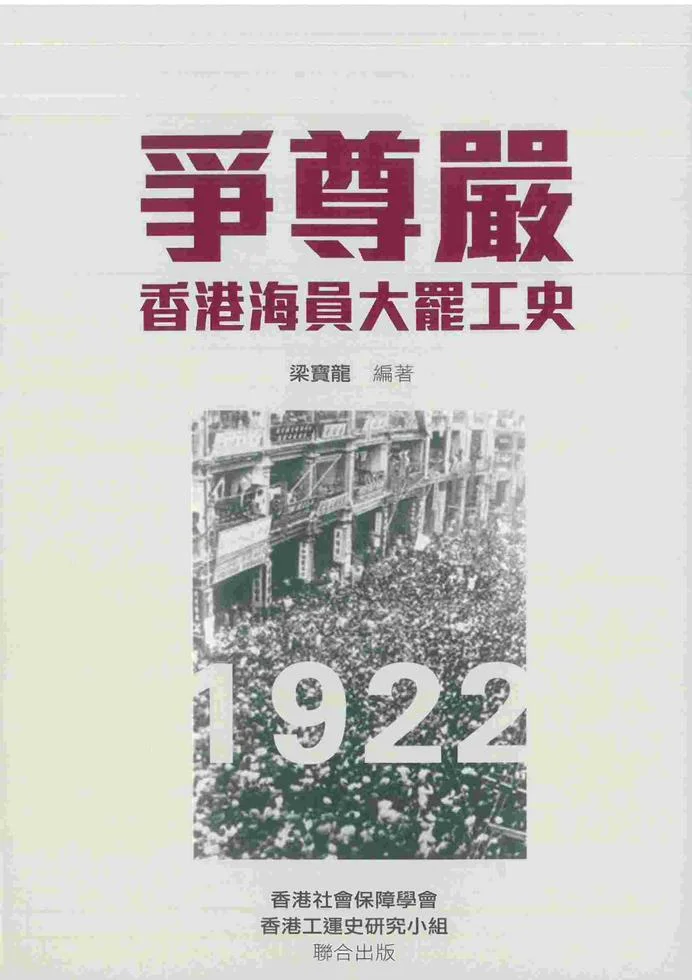

創集體談判先河

一九二◯年代是個物價騰飛、市民艱苦度日的年代。《中國近代經濟史研究》記載了中國進口米價值表,從一九一七至一九二◯的短短三年間,每擔米價值從每海關両3.01飆升至4.66。在物價飛漲50%的一九二◯年,香港華人機器總工會(華機會)四月提出加薪40%,同時將要求呈報華民政務司,卻遭資方拒絕,引發後來的機器工人大罷工。機工大罷工的標誌性,在於實實在在踐行了一次大規模的跨行業罷工,各行各業打工仔癱瘓城市不同領域的運作,令勞方在談判上取得一面倒優勢。《爭尊嚴—香港海員大罷工史》(下簡稱《爭尊嚴》)記述當年除了船塢及機器廠工人,電燈、電話、纜車、電車、煤氣等公共事業貿易,更有太古糖廠、中華糖廠、製冰、牛奶、英泥等廠逾六千人加入響應。到罷工第十八日,甚至連水務工人亦醞釀罷工,終得華民政務司邀請律師出面斡旋,提出「不分科別」一律加薪32.5%,勞資達成共識,罷工宣告落幕。

華機會會址原位於北角五洲大廈,招牌由國民黨元老于右任題字。(華機會提供)

華機會會址原位於北角五洲大廈,招牌由國民黨元老于右任題字。(華機會提供)

時代意義上,機工大罷工在工運的組織上起了重要示範作用。《爭尊嚴》作者梁寶龍指,這次除了開創罷工工人回廣州獲當地招待食宿的範例,亦創下本地集體談判的先河。影響力甚至遍及中國大陸,內地其後於一九二三年爆發「二七大罷工」。機工大罷工的過程當年甚至獲外媒轉載報道,引起國際關注,海外同行就潛在的骨牌效應加以警惕。

機工大罷工期間,全國機器總工會借出會所,並租用門前珠江上的紫洞艇,供工人食宿之用。(梁寶龍提供)

機工大罷工期間,全國機器總工會借出會所,並租用門前珠江上的紫洞艇,供工人食宿之用。(梁寶龍提供)

海員大罷工(一九 二二年)

華洋工人同工不同酬

香港二◯年代第二次大規模工運「海員大罷工」,發生於短短兩年後。那一次更被廣泛視為香港甚至中國工運史上重要的里程碑。一九二一年末,嚴苛生活條件依然無改的大環境下,華人海員難忍仲介長年剝削、與洋人同工不同酬,開始與船公司提出交涉。《爭尊嚴》引述當時的《中華海員職工狀況之通告》,描述華人海員遭受剝削的慘況,例如輪船若僱用中國海員,必先經過經紀人、包辦家、擔保家,船員因此要付出巨額介紹費及「孝敬茶錢」。而且,當船上歐籍海員一、二人住一間房時,中國海員則須五、六人同房,更往往被分派到火艙附近或空氣與光線不足的房間。更甚者,歐籍海員與中國海員的工資更是十與二之比。

承接取得空前成功的機工大罷工,海員們與船公司三度交涉不果後,發動罷工。中華海員工業聯合總會(簡稱「海員工會」)於一九二二年一月十三日發表《香港海員大罷工宣言》,並附上《停工規則》,訂明如「凡海員停工上省者須要到總會報名」、「停工之後非得本會許可不得私自復職」等參與罷工者必須遵守的要項。

工會力量興起

這段罷工史,也是工會發展史。梁寶龍與兄長、香港社會保障學會會長梁寶霖多年來雙雙醉心工運研究。從機工到海員大罷工,梁寶龍看到工會力量的興起與規模的漸趨成熟。他指,早年政權對任何潛在「反英反清」的勢力非常警惕,因此並不鼓勵成立職工會。據《香港的勞資關係與法律》記載,一八五七年七月,港府引入英國的聯合法案,規定所有手工藝人或技工可按自己接受的報酬打工,而所有聯合組織控制這類自由的行為均屬非法。曾經有裁縫、鞋匠及製衣工人集會被宣告有罪,任何工人組織亦可被隨時指控為「共謀限制貿易」、約束自由競爭。梁寶霖笑指,在結社自由受限的時代背景下,華機會一開始以具教育性質的「俱樂部」名義成立,巧妙取名為「研機書塾」。

「人生於世,生命居一,名譽其次,經濟不足,生命何存!死之必矣。」(節錄自《香港海員大罷工宣言》)

雖然只是工會雛形,但梁寶龍留意到它們早自一九一◯年開始,已漸從「認大佬」的「堂口制」轉向「一人一票」,「成立理事會,又開會員大會決定事宜,包括罷工」。梁寶霖補充,機器工人及海員兩次大罷工在執行上都見周詳計劃,「好像海員大罷工,你會發現很多財務計劃,比如成立了糾察組、財務組」。書中詳述後來「海員工會」的籌組過程,工會更特別就加薪議題成立「海員加工維持團」,由幹事部及會員推選正副主任,組織嚴密,甚至設有:勸進、交際、代表、調查、疏通、文書等部門。發起罷工後,工會領導層兵分兩路,一批率領罷工海員回廣州,另一批則留港,對外與政府及船公司周旋,對內負責鼓動及糾察會員,分工仔細。「(工會)由封建邁向現代、民主制度,是很重要的。其他工會照着跟,也影響二七鐵路大罷工以及國內工會(發展),知道不是說『吹雞罷工』咁簡單,要有民主制度,不然沒有人會站出來。」梁寶龍說。海員大罷工成功後,全國工人運動恍如雨後春筍,從一九二二年初至二三年二月,全國各地罷工達一百次以上,參加總人數逾三十萬。

這個工會雖然以香港為基地,從第一天起卻已打着代表全國海員的旗號,「『海員工會』香港(後來)有兩個,(加上)國內的全國海員工會、 台灣的工會,四個工會都認它是始祖。成立時已經是代表全國海員的工會,直至二七大罷工、一九四九年之後才明顯分了四家」。「海員工會」在這次大罷工發揮的作用,除了影響本地及內地日後工運發展,更於國際上獲得認可,梁寶龍指,共產國際(由各地共產黨黨派創建的國際聯合組織)後來欲於東南亞組織一個亞洲工會,招募各地工會代表到廣州開會商議,「要用『海員工會』的名義叫人來開會,接着幾次搞泛太平洋會議,都要由它和幾個中國工會帶頭邀請亞洲區代表出席,可想而知它的地位多重要」。

「有本會一日之名目,即有海員一日之光榮。」(節錄自《香港海員大罷工宣言》)

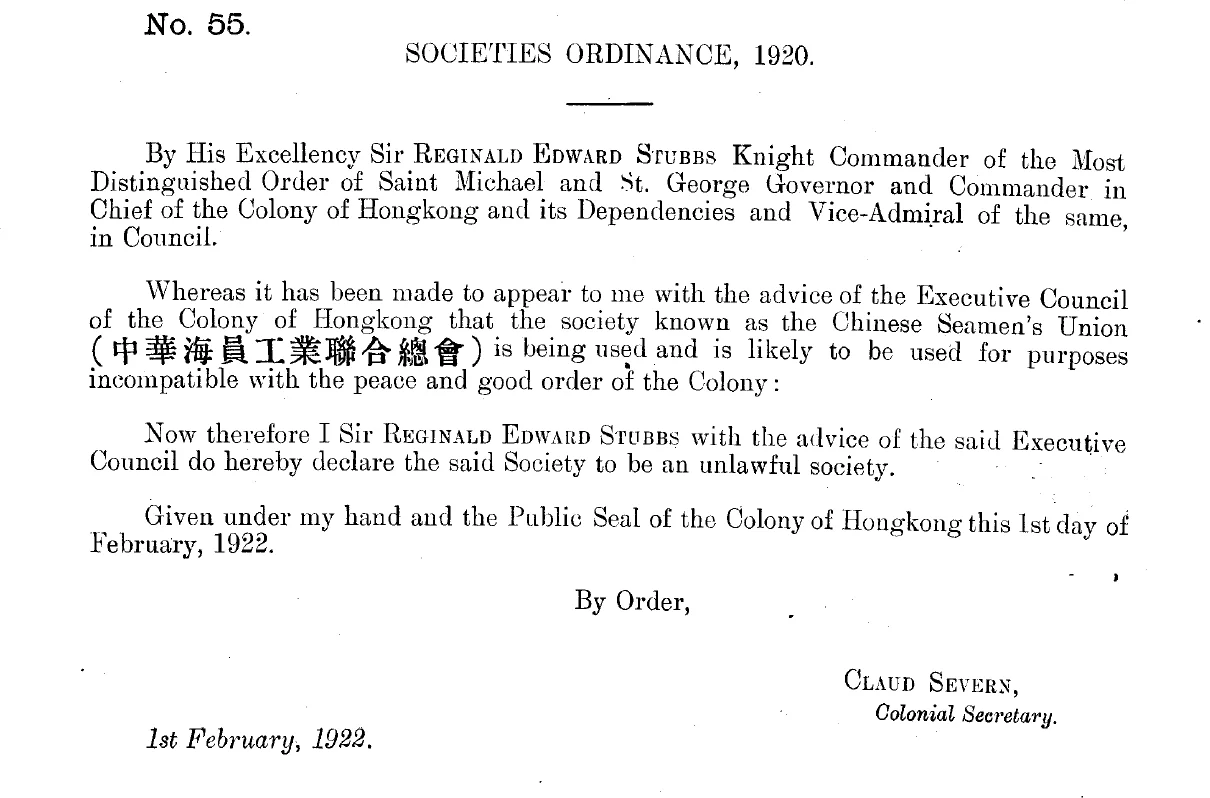

政府於二月一日查封「海員工會」,並發出禁令。(《憲報》)

政府於二月一日查封「海員工會」,並發出禁令。(《憲報》)

內地支援食宿

香港海員工會時任主席李志偉於書中序言描述這次罷工「既是反剝削的經濟鬥爭,又是反民族壓迫的政治鬥爭」。這場工運的政治色彩,除見於引發罷工的華洋矛盾的背景,亦從港英政府一系列辣手段如封鎖工會、槍擊徒步前往廣州的罷工工人(沙田慘案)所挑起的廣泛民族情緒印證。全港總同盟罷工因而一觸即發。

「同仇敵愾」的民族情緒更以具體的手段呈現,梁氏兄弟點出「中港聯合」作為三次罷工的一大特色,解釋廣州的支援如何成為香港工人重要的談判籌碼。「幾次罷工最大的特色就是返廣州,因為養那幫人很大件事,香港的工會沒能力,所以靠廣州政府和國民黨,聯合埋共產黨,動員廣州、全國、全世界人去籌款支持罷工的工人。」梁寶霖形容三次罷工演變為「整個珠江三角洲全力支持香港人對付英國人」。

細看當年「海員工會」頒布的《停工規則》,可發現一些有趣細節。從「停工後上省者膳宿車費由本會供給」、「各海員不願赴省者,費用自備」兩點,可見「持久戰」得以成事的一大助力為廣州政府支持。《爭尊嚴》記述,罷工一開始,工會已安排海員到廣州生活,指既可避免少數人把持不定復工影響大局,亦因廣州生活費用較低,對罷工能堅持下去更為有利。

另一邊廂,時任廣州省長陳炯明亦下令省政府撥款供應海員的罷工開支,每天開支數千元。孫中山兒子孫科正任廣州市長,下令開放所有廟宇及公共場所作為海員食宿之所。廣州機器工人亦借出全國機器總會會所。隨罷工人數不斷增加,再於珠江河租用水上酒家充當飯堂及宿舍。而如此大規模的食宿招待模式,其實承襲自兩年前的機工大罷工。

「因無表示答復(覆),而本會豈可自甘放棄,失卻我中華海員工黨之光譽(榮),卑靡我數萬海員之人格乎!義之所在力而行,百折不回,目的求達。」(節錄自《香港海員大罷工宣言》)

三成半人口罷工百業蕭條

海員罷工規模隨後擴大,包括與洋務工會、帆船總工會、華人船主司機會等十二個工會簽訂攻守聯盟,部署聯盟罷工,支持海員抗爭,梁寶霖笑稱連同「海員工會」在內俗稱「十三太保」。

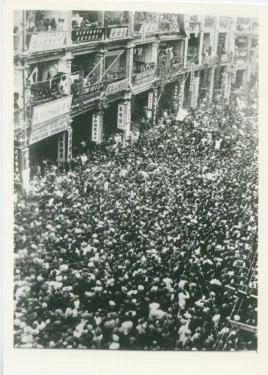

海員抗爭在一個半月後進一步白熱化,隨着酒宴總會、牛羊行工會、茶葉集成工會等逾七十個工會在毫無預警下加入,為支持海員,工人們過年前領取工資後加入同盟罷工行列,後來更蔓延至郵局、銀行、酒店、街市、海底電纜、印刷局等不同行業。《爭尊嚴》記述參與罷工人數達十四萬七千人,佔當時香港五十四萬總人口高達三成半,市面蕭條:「生產停頓,店舖關門……市面垃圾無人打掃,糞便無人清理」。全港秩序大亂,隨後醞釀《緊急情況規例》的起草及通過,亦發生徒步回鄉工人於無衝突下被軍警射殺的「沙田慘案」。連番風波過後,經歷多次拉鋸爭持,雙方終在加薪條件取得共識,港府亦同意撤銷被封工會的禁令並釋放相關職員,船員同意復工,罷工於三月八日正式結束。

省港大罷工(一九二五年至一九二六年)

爭工人權益 亦爭政治訴求

二十年代爆發的第三次大型工運「省港大罷工」,發生於一九二五年。事發源於上海多所學校的學生為聲援工潮中被殺的工人領袖顧正紅,舉行遊行、演講,卻遭租界的英籍巡捕開槍射殺,死傷數十人,造成「五卅慘案」,觸發當地二十萬工人發動總同盟罷工,反抗外國在華勢力,並將矛頭直指英、日。國民黨隨即通電全國,號召各地民眾抗議帝國主義暴行。香港的皇仁書院學生率先領頭罷課,多間學校其後響應。六月十九日,省港大罷工正式爆發,香港海員、電車及印刷等行業發起罷工,其他行業工人紛紛加入行列,十五日內罷工人數多達二十五萬,更承襲之前兩次大罷工的形式,不少工人前往廣州,在國民黨主導下獲援助生活。

全港工團聯合會向港英政府提出要求條件,除了爭取工人權益,如:制定勞動法、規定八小時工作制及最低限度工資、廢除包工制、改善女工及童工生活、強制施行勞動保險等;這亦是二◯年代三次工人運動中,第一次出現政治訴求,包括:「華人應有集會、結社、言論、出版、罷工之絕對自由權」、「香港居民,不論中籍西籍,應受同一法律之待遇,務要立時取消對華人之驅逐出境條例,笞刑、私刑之法」、「華工佔香港全人口之五分四以上,香港定例局應准華工有選舉代表參與之權;其定例局之選舉法,應本普通選舉之精神以人數為比例」等。罷工維持了十六個月,於一九二六年十月十日結束。

「應制定勞動法,規定八小時工作制、最低限度工資、廢除包工制、女工童工生活之改善、勞動保險之強制施行等。」(節錄自《省港大罷工要求和宣言》)

省港大罷工的成敗,眾說紛紜。梁氏兄弟則認為,這是一次失敗的罷工。雖然寫下了民族情緒高漲的漂亮一頁,而且於國民政府而言,亦成功藉完結罷工集中火力,借助香港工人力量進行北伐;但二人從工人經濟利益上看,認為沒有爭取到任何實質承諾。「到現在還未爭取到,全民退保、社會保障、普選,到現在,一百年後都還沒爭取到」,梁寶霖說。

工人團結至為關鍵

回望二◯年代的三次大型罷工,梁寶龍認為帶來了許多潛移默化的影響。一方面雖然推動了工會的民主進步,然而另一方面,港英政府亦因為罷工亂象修訂了一些打擊工人運動的法例,例如為鎮壓海員大罷工臨時起草並通過的《緊急情況規則條例》。此外,禁止同盟罷工亦逐漸發展為全球趨勢,「同盟罷工意思是,你罷工,我撐你,但不是因為我要求甚麼,不准因為支持別人的要求而罷工」,他說。梁寶霖遂解釋,《反罷工法》後來雖獲撤銷,而一九七五年通過了《勞資關係條例》,他形容為「換湯不換藥」,「說主要行業不准罷工,不准政治罷工,到現在還沒有講明哪個行業,影響施政就當你upset到香港政府,變成更blanket-wise,只看你(政府)如何詮釋」。

二◯年代幾次大型罷工中,工人雖然取得階段性的勝利,但換來政權更嚴厲的管治手段,豈不倒過來窒礙往後工運發展?「從政府的角度,要divert(轉移)工人運動的傾向,將工會馴化,用英國『牛油麵包工會』(即重點爭取勞工經濟權益的工會)的模式,很大力『收買』工會人士不要搞政治性工會」。他認為從港英到當下政府都「談政治色變」,但工會與政治其實分不開,「你不能每次用政治蓋過經濟利益,兩者是互相關連」。

「華人應有集會、結社、言論、出版、罷工之絕對自由權。」(節錄自《省港大罷工要求和宣言》)

梁寶霖留意到,當下許多工會往往在爭取訴求時,為免觸及政治紅線,經常「自己封閘」、自我審查。「如果團結力量大,我們踏入政治一步,可以改善我們的經濟民生。現在最缺乏的是,我們有沒有踏前一步?」「某個時期,講全民退保、退休保障,問咁多工會都會贊成,但你肯不肯行多一步呢?」他認為爭取工人訴求有賴左中右工會全員團結,而至今仍未能團結,「拗撬」最多是摻雜其中的政治訴求,「當年(指省港大罷工)爭取普選,到現在為何工會窒手窒腳?說政治性的唔去掂。」不過他亦強調,當然不會以政治利益為首,指工會本身是將經濟利益擺第一。他重提省港大罷工中工人的勇氣,「當年其實一樣,省港大罷工時,好多苛例對工人運動不利,但我們一往無前」。

一百年後回望這段罷工史,除了記念當年為工人運動付出的蘇兆徵、林偉民等人,梁寶霖認為價值亦在於可對照當年與今日,透過公開討論,反省歷史教訓。無論對與錯,他有感這段歷史記錄仍彌足珍貴,因他們強調的,是「工人創造歷史」,「不是由彭定康這些豐功偉績的『頭頭』創造,而是由無數羣眾創造出來的,我們要尊重、珍重這種貢獻」。

作者:梁寶龍

出版社:香港社會保障學會、香港工運史研究小組

作者: 梁寶龍

出版社:中華書局