編按:社會上有一群人,他們因為不同原因導致四肢傷殘,經歷過人生低谷,但最終都站起來,靠的不是雙腳,而是身下的輪椅、身邊人的支持,以及心態上的轉變。

這一群人,一直希望獲得大眾以平常心看待,以一般人的相處方式相向。正如路向四肢傷殘人士協會總幹事形容:「畢竟,輪椅就如眼鏡,只是幫助我們活得好一點的工具。我們不會說跟戴眼鏡的朋友共融,因為原本就沒有分開彼此。」

剛出版的《路向(增訂版)》記錄了十二位輪椅人士的生命故事,新增了四個人物訪問。本刊獲授權節錄刊登其中一位「不願放棄的人」陳嘉敏的故事。

這本書裏的受訪者,有遇上交通意外的、有翻牆墮樓死不去的;有人跳水時出事、有人游水時出事、有人在池邊熱身時滑倒出事;有人天生患上令人軟趴趴的病、有人出生時在產道裏缺氧一分鐘。他們為着各種原因坐上輪椅,唯獨一人:莫名其妙,無以名之。

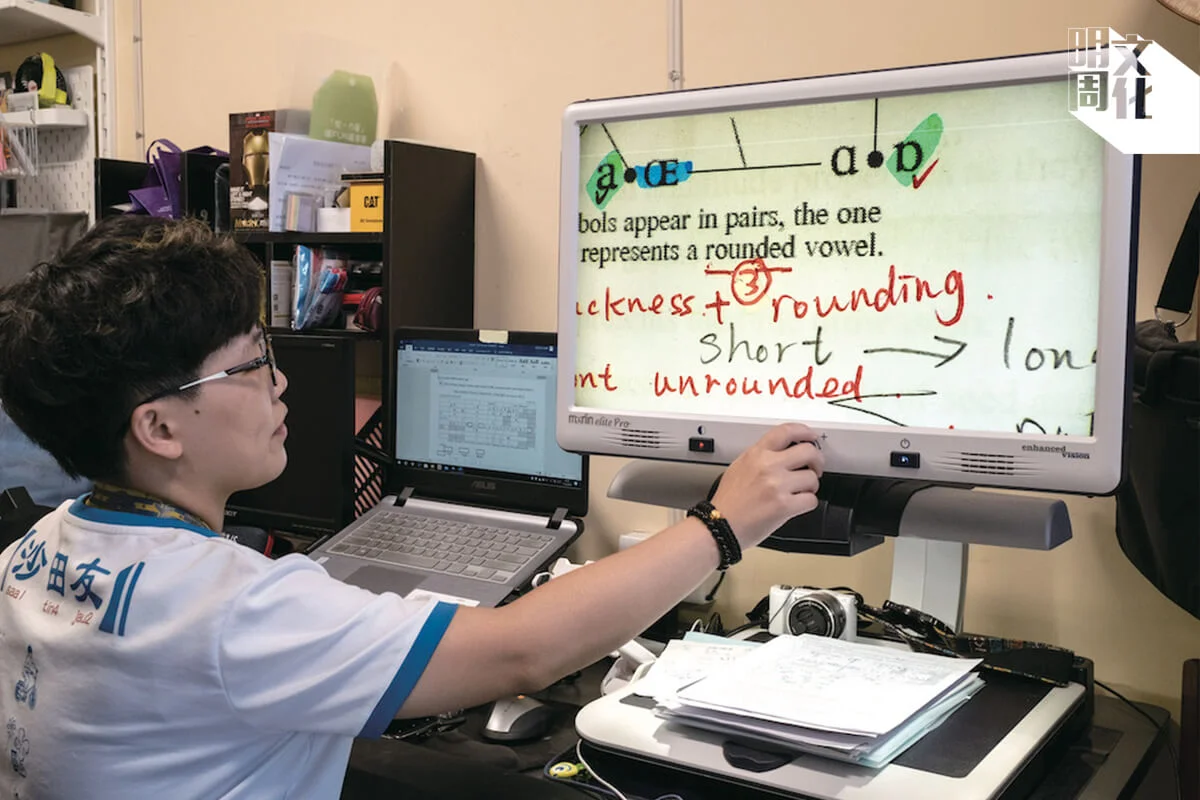

好端端活了廿四年後,在某個尋常的工作天,陳嘉敏雙腿忽然說不動就不動。打後幾年,罷工的身體機能年年添加,先是雙手、然後眼睛、最近是耳朵……「真不知道接下來『開邊瓣』?」

為着刁鑽古怪的病,和找不到的病因,她吃盡苦頭。艱難時,想到自己在特殊學校照顧的學生,「他們很多連說話都不會,卻擁有我們沒有的、單純的快樂。曾經有路人對我說,因為看到我努力,所以他不放棄;我也要跟他說,因為看到那班小朋友的努力,我沒有資格講一句放棄。」

匱乏只因看不懂

因為畏光,陳嘉敏在室內也架上太陽眼鏡。她小個子,短髮爽朗,笑也爽朗。那樣的帥氣,配一部風馳電掣的鐵騎剛好,偏偏在現實中,她的「鐵騎」畫蛇添足,多了兩個輪子。

對於特殊的孩子,乃至旁人不友善的目光,嘉敏半點不陌生。弟弟有輕度智障,當姊姊的她從小便幫忙接送上學,又會想辦法教他避開馬路走天橋回家。偶爾弟弟腦癇發作,路人的責難最令人難受,但她學會不回應,反正自己知道最該做什麼——除了確保周遭沒危險的東西,其他什麼都不該做。

所以中五畢業後,她申請到特殊學校做教學助理,彷彿是家庭生活的一種延伸,又彷彿來自宗教信仰的使命感。更重要是,她喜歡那份工作,連回想也雀躍:「我鍾意挑戰,特別喜歡佻皮難搞的那些,因為乖的已經有很多人疼錫了。有一年轉新學校,派得最難搞的一班,混亂但開心,成功感特別大。」

那年她一對八,協助嚴重智障和肢體傷殘的學生上課,最記得一對孖女:一個到處跑,一個行不穩;到處跑的那個會打家姐,行不穩的那個會自殘。頭一年,妹妹每次上完樓梯都一溜煙跑掉,害得嘉敏倒瀉籮蟹,慌忙丟下家姐去追。「我花足一年,才終於教曉妹妹上完樓梯後,乖乖開門等我們上來。」

她照顧的學生,有些壓根兒沒語言能力,有些只能像嬰兒般吚吚呀呀;進步空間有限,兼且回應匱乏,可會令人洩氣?

「對情況嚴重的小朋友來說,要知足。進步不用多,少少就夠了。也許他們不懂得說鍾意你,但會在行動上表達,像是失驚無神走來摟住你。只有信任,才會這樣。」她笑得滿足:「他們好曳,但好得意。」

原來匱乏,只是旁人不懂。

是太累了……嗎?

二零一五年,嘉敏二十四歲,她邊打工邊進修,把特殊教育文憑課程差不多唸到尾聲,還盤算畢業後不申請教師職位,反而留任助教——因為喜歡和孩子貼身互動。「做助教好,可以一日八個鐘頭跟同一班學生膩在一起,慢慢熟悉他們。人們說我賺得少,但我夠自己用也夠付家用就好,重要是做得開心。」

然後就是事發那天。她還道自己只是太累。

嘉敏班上有很多「大仔」(大孩子),扶抱和搬輪椅的工夫特別多,本來就費勁。小休時,她想爬樓梯返回位子休息,可是無論如何出力,始終抬不起自己的一條腿。

沒事的,她心想,累了便改行斜坡吧,反正特殊學校少不了斜坡。可是整個下午,她都有種揮之不去的古怪感覺。她工作的學校,旁邊就是大埔那打素醫院,下班後她逕自走進急症室,沒料到從此走不出一個無以名之的難纏怪病。

嘉敏用血肉之軀體驗西方醫學斷症的大觀園。開始時,大家對於尋找病因似乎信心滿滿。腦神經內科來抽取肌肉組織,她痛痛痛、痛得要死,還留下一道傷痕,但噢,不是肌肉性萎縮症。其餘專科,她聽過名字與未聽過名字的都有,檢查一堆,斷定的卻沒一個。後來連精神科都來了,因為據說怪病可以由腦袋自行創作,可是那位醫生甫現身,便說這無關他的專業……她沿途應付各種檢查、治療和訓練,把病發情景向專家們複述一次又一次。

所以,當臨床心理學家見面便問「有什麼幫到你?」時,嘉敏氣炸了。

有什麼幫到你?

「你們不斷給我希望,又不斷給我失望,可是什麼都幫不到,現在還問這來幹麼?自己找不到病因,就覺得是病人的心理作祟,但為什麼不是你們醫療科技的問題?」

在醫院的三四個月裏,她的身體機能每況愈下,開始時還可以勉強步行,後來根本站不穩,有段日子甚至無法進食。最壞的時候,被插進鼻胃管和導尿管等,像鼎盛的香爐,每枝香都是一個虛妄的祈求,都在彰顯醫療科技的毫無辦法。

偶爾,她從深心裏冒出一把聲音:這麼痛苦,還是算吧……

說沒一刻想過放棄是騙人的——「只是在醫院做不到。」說完她撇嘴笑了,自嘲一種。但她把心事藏得很深,有人來探望,立即便掏出最燦爛的笑容和最積極的態度,「很多東西想表達,但又說不上來,而且講了也沒人明。」

幸好尚有畫筆。病後手部肌肉不靈光,她印指模,再添幾筆畫成動物。畫畫是一樁神奇事,即使簡陋至此,也能連接內心,接通身邊的人,譬如醫護。「其實他們也不是不想為我找病因,只是找不到。從我畫了第一張感謝卡開始,大家的交流慢慢變多。」

一百次Vs.一次

是沒進展就是沒進展。終於,經朋友轉介,加上自己幾番爭取,嘉敏從粉嶺跨區到薄扶林求醫,成為瑪麗醫院腦神經內科的病人。她每次都拖着病壞身子,千里迢迢坐復康巴士去覆診,勞累,但滿懷希望。

「有次在《鏗鏘說》聽到醫生的一句話,我這輩子都記得。」那是二零一九年的港台節目,受訪的梁慧康醫生說:「我希望自己不會做到麻木,我驚自己做到麻木……你見病症一百次,但病人只見你一次。他那一次就是把所有希望放在你身上。」

為嘉敏主診的副顧問醫生張錫坤,大概也感受到那份希望的重量,他嘗試了各種方法,也動用了很多人脈,把優秀的、能醫奇難雜症的醫生,一一找來幫忙,但徒勞無功。年多後,他以「不好意思,幫不到你」作結,確認自己的無能為力,建議把嘉敏轉介到沙田威爾斯親王醫院,希望另一間教學醫院能夠帶來轉機。

「我告訴他:這不是你的問題,你已經用盡自己在醫學上最大的能力了,看得見的。」嘉敏說:「那句『不好意思』,我受不起。」

有懷着找到病因的希望到威爾斯嗎?「仲有?」她哈哈笑了起來,笑得有點壞:「不好意思,冇喇,冇期望便冇失望。」

是堅持,還是執念?

病後第一年,嘉敏感到,自己曾經為人生做的所有努力,一下子全部蒸發。

那是她在學校工作的第三年,剛好是轉長工的時機;同一時間,她完成特殊教育文憑,打算繼續朝學位課程進發,希望最終戴上夢想中的四方帽;她也重拾唸書時的興趣,再次學習跆拳道,前不久才通過藍紅帶考核;正在朝氣勃勃的活着……「然後,什麼都沒有了,灰到極點呀大佬。」

工作是她的心頭肉。出院最初,嘉敏每月返校兩三天,有時跟上司聊天,有時辦理請病假手續。「病後我沒正式返過一日工,也不知道還可以做什麼。」教學助理的工作,有不少耗體力的部分,她做不來。後來她乾脆不回校,算好日子,時候到了便打電話請假,可是每次撥電話前,都要鼓足勇氣。

「我知道這樣下去行不通,因為根本不是堅持就可以改變的事。但下意識裏,卻又緊緊握住拳頭,無論如何放不了手,覺得即使做不來,擺着有一份工作也好?或者某日忽然沒事,可以重新上班?」

她在執念中獨個兒掙扎煎熬,直到半年後某天。

「可能因為那幾天身邊特別安靜,有一刻突然好清醒,想到學生需要幫助,想到自己硬是佔着位子,對他們沒好處。」終於她辭職,讓學校騰出資源,趕及在開學前聘用另一人,去代替她照顧那些心繫的小朋友。

辭職那天,平靜中很多不捨,但她同時感到放鬆,「像放下一塊石頭,即使只是十塊石頭中的其中一塊。」

她從醫生那兒得到「100%沒有工作能力」的證明信,從此專注應對自己身體的挑戰。

因為,下肢癱瘓,不過是身體丟給她的第一塊石頭。當日義工拍攝的即影即有,嘉敏一直放在輪椅上。

大石大石一直下

醫學有所謂Prognosis,即是中文的「預後」,預期病患之後的發展。譬如說,病人會在什麼情況下痊癒?復發率有多高?哪些身體機能率先惡化?涉及哪幾種併發症?無惡化存活期有多久?存活時間又有多久……?說穿了,通通是統計數字,若要拿整體來估算個體,當然有估中也有估不中,但這不損它的價值:集合同病人的景況給後來者參考,增加對病情發展的認知。

可是,一個連名字也沒有的病,無先例可援,預後也只有空白一片。

醫生不知道嘉敏的病將如何退化、以什麼速度退化,只能告訴她:不退步便是進步。可惜這個良好願望一直沒有實現。

「從四年多前坐上輪椅開始,我一直無法打破這個厄運,每年失去一項身體功能。第一年是雙腿,第二年是手肌,第三年是視覺,第四年是聽力……」

怪病突襲視力的方式最刁鑽,堪稱「鬼影變幻球」。「譬如我今日有三百多度近視,過兩日可能變成九百度。今次是近視,下次是遠視,或者一隻近一隻遠。還有白天畏光,晚上夜盲……」荒謬到盡頭是幽默,她笑了,再續:「醫生也說不出原因,只知道我眼底的感光細胞,很多都死掉了。」

她為輪椅上的失明生活未雨綢繆,包括到香港盲人輔導會,學用白手杖輔助駕駛電動輪椅,「我是導師的第一個輪椅學生,因為香港很少失明人士這樣做,但是只要能做到的,我都想自己做。」她又找視光師訂造特製眼鏡框,按當日的視力狀態,自行調換基本鏡片,不必像從前,總要帶備三四副眼鏡才敢出門。

「我花了一段時間接受視力喪失,但現在已有心理準備,知道各種退化陸續有來,只是未知『開邊瓣』。可是,如果有天連語言能力也失去,我好肯定自己會崩潰。

「在香港,沒有人會願意花五分鐘,等你『甩甩咳咳』說完一句話。我今天得到的所有支援,全部是我藉着說出自己的故事,死不要臉嘈回來的。當中有些爭取未必幫到我自己,但希望幫到下一個。然而,要是再說不出話,我還可以做到什麼?」

她平靜帶笑地說這番話,但字裏行間自有一種寒肅,像做了粗體處理。也許怕聽者錯過,才說完她又重申:「我好肯定自己會崩潰。」

「找不到病因」的生活迷宮

從前嘉敏怕怕羞羞,什麼都沒所謂,但原來也曾為自己發聲:中學以性別分流,女的學家政,男的做木工,她不願意,鼓起勇氣向老師要求,最終成功轉科,加入刨木、刻鑿和打磨一族,「沒想過會批准,真不錯。」回憶舊事,她朗朗笑了。

病後一年,她再次燃起發聲欲望,想呼喊自己的存在,讓更多人看到一種獨特的病人之苦——「找不到病因」是緊箍咒,也是天天要咬緊牙關應對的生活題。

先是路人甲的好奇:「連不熟稔的也來問:『點解你咁樣?』我答『唔知』,可是為什麼你好像覺得我騙你似的?呃你有獎嗎?愈問得多,就愈煩躁。」

但更糟糕在後頭。她在申請社會資源時發現,沒病因原來會令制度「當機」,像一頭栽進沒設計好出路的迷宮,處處碰壁,非常可惡。「我拖着腿去醫院職業治療部申請輪椅,比『拗柴』痛十倍。他們一看完資料,便說我不合資格。我是哭着離開的,但他們無感,大概見慣了。」

病後她跟媽媽同住,但那個公屋單位的空間,無法配合有輪椅的生活需要。她申請單身單位,打算搬出來住,卻在社會福利署、房屋署和復康機構間暈頭轉向。先是因為沒有病因,不能輪候「體恤安置」的快隊,然後還遇上一條無解的IQ題:同住的話,申請綜援以家庭計算,媽媽有收入所以超出入息限額;以個人身份申請呢,卻必須提供獨立地址,但她生了病兼沒收入,如何拿出新地址?「難道要坐輪椅去瞓街嗎?」

這種溝通夾纏不清,要繼續,卻又寸步難行。

她在很多政府部門和機構裏,輪迴似的陷入相似情境:無論申請什麼,得先交出病因。制度的麻木和粗心,彷彿在病人的苦難上多踩幾腳。她想要把這些都說出來。

嘉敏生平接受的第一個訪問,不是由病人組織安排,也沒有社福機構牽線,是她主動爭取的。二零一七年,她摸上一份本地報紙的臉書專頁,留言自薦,然後獲邀受訪,在公眾目光下剖開自己,訴說無病因患者的心事。「記者常常會『無嗱嗱』問些嚇人的大題目,而我只得五秒思考,好緊張……但是多得他們訓練,今日我才夠膽站出來說東說西。」她笑說。

站出來,最初是單純的想發聲,沒想到打通官僚的任督二脈,從此為各種申請開出一扇窗。「二零一八年,張超雄議員邀我到立法會福利事務委員會發言三分鐘,講述自己申請眼鏡資助之苦,社會福利署助理署長聽完,主動叫我會後找她……」她撇嘴笑了:「你說那時政府是不是好衰?來到這個層次才批准。」

結局未揭曉

但有一事依然懸着。

訪問前的一年,香港大學病理學系臨床教授林青雲看到報紙,主動聯絡嘉敏,提出為她做全套基因檢查。林教授在媒體有「基因獵人」外號,對於罕見病的檢測方式鑽研很深。

「我至今仍然不敢打給他問結果,因為從前經歷過太多失望了。

「其實按幾個鍵打一通電話很容易,但我不敢。如果連他也找不到病因,我還可以朝哪個方向找?找不到可以維持現狀,如果找得到呢?現在大家都當我是罕病患者,若果基因圖譜發現我不是,怎算?沒電話來,我可以假設他還在努力尋找答案,可以不去問,保留一個希望嗎?」

想知道不想知道想知道不想知道想知道不想知道……

想知道,又不想知道。

嘉敏絮絮唸着,一會終於聽到自己的矛盾,笑了,「我一直在想這些,是不是傻傻瓜瓜?」

然後我們都笑了。

後記

「如果到離開那天也不知道答案,是不是遺憾?我覺得是。」嘉敏自問自答。

她已經遞上申請,希望死後留遺體作大體老師。即使自己在世上時找不到答案,靈魂走後,或者可以請身體自己告訴解剖師?

「我總不相信,始㚵找不到答案。如果真的沒有,創一個新的出來吧!傷風感冒也有自己的病名啊!

「像找到新行星的人可以為它起名,不如就用我的名字當病名?」

四位資深記者訪問了十二位路向四肢傷殘人士協會的會員,將他們曲折的人生旅途和心路歷程記錄下來,寫成《路向》一書,希望加深大眾對四肢傷殘人士的了解,亦透過他們的故事獲得啟發與鼓勵。

書名:《路向(增訂版)》

統籌:路向四肢傷殘人士協會

作者:伍成邦、陳曉蕾、蘇美智、鄭美姿

出版:三聯(香港)

定價:$138

路向四肢傷殘人士協會

香港首個主要服務四肢傷殘人士的非牟利自助組織,1991年註冊為非牟利團體,時稱「路向義工團」,1995年改為現名,簡稱「路向」。

協會主張集合四肢傷殘人士的力量,提倡四肢傷殘人士自助互助,協助四肢傷殘人士發展潛能,爭取四肢傷殘人士的權利及社會地位。

「路向」是首個組織,利用資訊科技來協助殘障人士重新投入社會的團體。