關於香港樂壇的討論,過去坊間曾有不少聲音高呼「樂壇已死」,近年卻說掀起了一場「樂壇復興」,到底誰能下定論?三位文化研究學者陳嘉銘、吳子瑜及海邊欄決定以二〇一〇年開始,梳理過去脈絡,比對社會與流行曲的關係,窺看如何醞釀這十年流行現象的興衰。

研究本地歌詞,以至流行樂壇,都牽涉到身份認同、社會文化思潮,說到底,離不開香港這片土地。

誰人醞釀樂壇變奏?

三位都有文化研究訓練背景,在本地流行曲研究的發展裏,學院一直擔當重要角色。陳嘉銘在三人中比較資深,他提到早於上世紀九十年代大專院校開設流行文化學科,離不開學者吳俊雄、馬傑偉和馮應謙開闢的角度,影響深遠。「香港流行文化都是身份研究的討論。我們好幾代人都是討論身份認同。」他亦提到朱耀偉於大學開辦歌詞研究課程,拓展另一個範圍。「還有歌迷研究,文化工業等,都是歐美已有的研究批判。」

來到千禧後的流行音樂圖像又是如何?吳子瑜自小就追看每年樂壇頒獎禮,從無間斷,近幾年他發現到過去熟悉的歌手明星不再出現,換了新一批面孔走上舞台,作為廣東歌樂迷的他對此相當好奇,希望聚焦近十年樂壇的轉變。

這點轉變絕非朝夕,而是以年月來醞釀。今年他們出版《給下一輪廣東歌盛世備忘錄—香港樂壇變奏》,結構章節清晰,先整理香港樂壇背景,如樂壇工業的版圖、媒體空間、頒獎禮和選秀節目轉型等,中間聚焦創作人和歌手,從歌詞文本與藝人形象等不同角度切入,尾聲則是歌迷研究,扣連社會情感與文化政治,尤其近年抗疫與追星的新現象。

澳門大學傳播系助理教授李展鵬跟三人提到,一九年後MIRROR聲勢浩大,不少人都認為樂壇重拾生氣。他們三位卻有此同感:廣東歌從來不是死寂或失色,而是大家沒留意。陳嘉銘續說,這本書的用意是提出:「近十至二十年的作品不是突然間爆出來,是過去慢慢建立基礎,再醞釀,去到近年整個社會氣氛,大家再擁抱廣東歌。」

從主流到偏鋒 尋找共性

書中不乏歌詞文本研究,如吳子瑜探討由梁栢堅和小克帶起的「新紀元歌詞運動」,仔細拆構相關歌詞作品中的新紀元文化概念,像生命循環、無條件的愛等等的靈性思考,如何影響樂迷面對現實世界。

因為新紀元文化牽涉範圍很廣,吳子瑜在寫作時感到吃力,「有太多不同流派,打通不同信仰的價值觀,要梳理脈絡和概念,它們與歌詞的關係不會太虛無飄渺。像輪迴業障、塔羅占星,讀者可能較難理解,但變成一些世界觀,如何理解生命的解讀。」

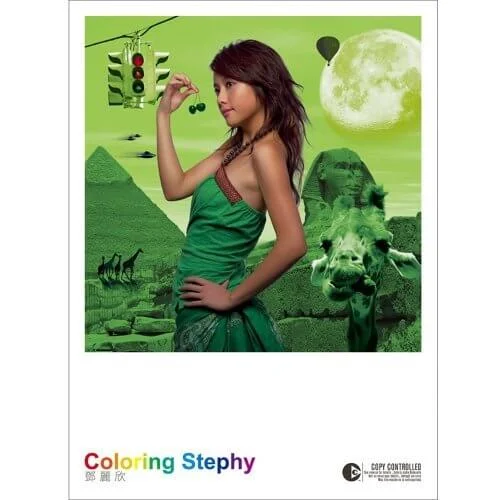

除了文本細讀,他們還着重藝人形象及社會氛圍。例如海邊欄探討林家謙的曖昧特性,喃喃自語的演唱,字裏行間透出療癒力,在近幾年尤為動人。吳子瑜以「唱作詞人」的角度談論鄧麗欣的女性書寫,鄭欣宜如何拒絕被主流定義,他表示:「過去有很多質疑在她們身上,但是否要抹煞所有可能性?當有外在或大論述來否定時,其實聲音是很多元,不只一個論述,像普遍對Stephy的音樂事業不積極,我反而會強調她的特色。」

另一位女歌手謝安琪也是千禧後樂壇的重要歌手,歌曲圍繞不少民生議題,如瘦身風氣、茶餐廳文化,姿態另類。海邊欄一直很喜歡謝安琪,直言是「在社會環境思潮推動下而冒起的活生生例子」。

流行曲之所以流行,也因為共性,牽涉時代和受眾,海邊欄說:「研究流行曲要立體和廣闊,一定要扣連社會,像時代下受眾的看法、主觀情感和欲望。不是否定個人實力,但明星出現一定牽涉到歷史脈絡,梅艷芳的活躍是當年香港一路向上的社會環境而孕育,而謝安琪《囍帖街》的流行便是和本土文化保育思潮有關。」他從謝安琪身上折射出城市身份想像,民眾對社會矛盾的不安等。

他們也試圖以類比方法,把多個歌手或創作人放在一起,如集中討論「巨聲幫」出身的許廷鏗、何雁詩、馮允謙與吳業坤,另外又把林二汶、方皓玟和Serrini 合起來談女歌手的可變性。陳嘉銘認為透過比較差異性,更加見到各自的特色,「譬如不同歌手的生活取向,在音樂上的自主和視野。當然,如何用幾首歌表現出來?要精準選擇作品去討論,這都是文化研究困難的地方。」

海邊欄提到,寫作一定有自己的音樂品味,但樂迷與研究者的身份也可以重疊。「同中有異,異中有同,希望有共性,勾出共同的議題。」

三位都是男性,他們強調文化研究出身,多了性別層面思考,陳嘉銘坦言有助觀察流行現象,「尤其談論歌手的女性書寫,演繹方式,或雌雄同體的形象,其實豐富了性別的演繹。」

記錄過去現在 為未來備忘

流行文化陪着他們成長。微觀來看,他們書寫自己喜歡、關注的歌手;宏觀一點,整件事就是屬於香港。

二〇二一年四月,他們開始撰寫這本書。足足一年多的時間,是香港「消失中的文化」:「有些東西慢慢消失,或者本身存在、但大家不為意,好似不存在一樣。」陳嘉銘如此形容。

他們和出版社編輯Dawn討論,在書的末章特別加入「流行樂壇/香港大事年表」,羅列二〇一〇年至今年的社會事件與樂壇動態,形成雙線平行對照。整理過去的變遷跌宕時,陳嘉銘直言,近十年香港是運動社會,「我希望這本書有學術研究參考的價值,寫作時也利用訪問去閱讀創作者的想法。這個年表,是想讓讀者去參考社會和流行曲有什麼關係。」

吳子瑜也認同,所謂盛世或復興,很難梳理出單一原因,反而有很多細微、千絲萬縷的關係。「在大事年表裏,對應到苦難、疫情,當中經歷了幾多東西,才能見到今時今日的情況。」他還提到,自己經歷社會相同的遭遇時,都會感到難過和情緒壓力,即使社會層面上能理性地梳理變化,了解問題緣由和結果,「但過程中可能我們是不開心。如何面對社會的壓力呢?發覺我們喜歡的廣東歌裏,很多明星歌手都用他們的方法,去回應社會。」

然而,樂壇的盛衰一直在變動,正如七月下旬MIRROR紅館演唱會發生意外,多名舞者受傷,衍生出連串音樂工業的陰暗面、剝削等等問題。三位都認為應該要有沉澱反思的空間。吳子瑜更留意到共同性,「像人與人的關係,連結和扶持。部分歌迷如何處理事件,要求徹查,不是完全盲目支持,多了理性,不是單一的消費熱情,也有社會責任。」

他們定義盛世是多元化,也是累積而來。作為「備忘錄」,海邊欄提到,希望藉這次研究做到補遺和傳承:「呈現流行音樂becoming的過程,是持續去變化的。」

PROFILE

陳嘉銘

香港中文大學文化研究博士畢業,專事電影和流行文化,以及動物與生態人文學研究。著有《寫在牠們滅絕之前──香港動物文化誌》。曾為香港中文大學,以及香港恒生大學,分別任教香港電影、電影與社會、南韓流行文化等學科。現居台灣,為台灣動物社會研究會,擔任研究員。

吳子瑜

香港都會大學人文社會科學院講師,主要任教創意寫作與電影藝術榮譽文學士課程,著作有《紫色的秘密:楊千嬅歌影二十年》。

海邊欄

末日未接近時成長於香港,現為文化人及寫作人。本希望透過書寫尋找答案,結果卻不似預期,只能透過無數夾雜着焦慮的問號裏探索自己與世界的關係。