京都春天,櫻花於古都滿開過後,觀光旅客依然絡繹不絕,從樸素巷町到古蹟名勝,遊人提着相機到處拍下無數張旅遊照片。在剛過去的四、五月,京都聚集更多來自世界各地攝影師和攝影愛好者,迎來一個屬於攝影節的季節—說的是一年一度的「KYOTOGRAPHIE京都國際攝影節」(京都国際寫真祭)。

KYOTOGRAPHIE由日本燈光師仲西祐介及居日法國攝影師Lucille Reyboz於二〇一三年共同創辦。今年來到第十二屆,以”Source”為主題,據策展辭表示,所指向最初、開始,一切事物的起源,既是生命的創造,也是發生衝突並獲得自由的地方,是能夠發現、生產和創造一些東西的空間。若循”Source”的主題來理解策展和展出的作品,除了事物根源的指向,不妨也檢視攝影與攝影節從最初至今的路徑,提問回歸根源的探索後如何展望。

從追溯過去中思考未來

今屆KYOTOGRAPHIE於四月十三日舉辦,為期一個月,至五月中正式落幕。沿襲串連市內不同地點為據點的策展方式,今年選定十二個展覽會場,包括京都文化博物館、京都藝術中心等大型美術館,也有世界遺產如二條城二之丸御殿、両足院等傳統建築,及一些商業畫廊,舉辦合共十三場展覽。每個場所大多以一個藝術單位為主,展陳敘事完整,即使遊走不同展場,各處的觀展體驗都很集中。

今屆宣傳主視覺設計之一就是攝影師Claudia Andujar所拍攝的一名男孩浸於水中的畫面,男孩是巴西亞馬遜雨林原住民族羣亞諾馬米人(Yanomami),而Claudia Andujar設於京都文化博物館的一系列攝影作品、繪畫及紀錄片,都是聚焦族羣領土主權問題,以及與亞馬遜自然生態共生的文化,顯然直接呼應到追源溯始的主題。

生於瑞士的Claudia Andujar,長居巴西,自一九七〇年代開始以紀實方式專注拍攝位處委內瑞拉與巴西邊境的亞諾瑪米人生活。在紀錄片中,亞諾馬米薩滿Davi Kopenawa討論數十年來Claudia Andujar作為外來者學習語言、建立關係,以至理解另一個文化的方式,觀看Claudia Andujar的影像,並無一種獵奇目光,平實記錄亞諾馬米人的日常,包括採集漁獵、巫教儀式等,呈現其精神世界,就像以攝影作為向世界翻譯亞諾馬米人不被聽見的聲音。「我們通過手勢動作和模仿互相理解。答案就在眼睛裏。我沒有錯過言語的交流。我在觀察、吸收,並以圖像的形式重現我的感受。」Claudia Andujar曾如此說過。追溯始源是思考未來的方式之一,展覽後半部分則指向亞諾馬米人的困境,如領土侵略和採礦伐木等非法活動,切實地通過攝影藝術提高族羣領土主權意識及作出政治行動。

「我們通過手勢動作和模仿互相理解。答案就在眼睛裏。我沒有錯過言語的交流。我在觀察、吸收,並以圖像的形式重現我的感受。」——Claudia Andujar

影像事作為理解世界的方式

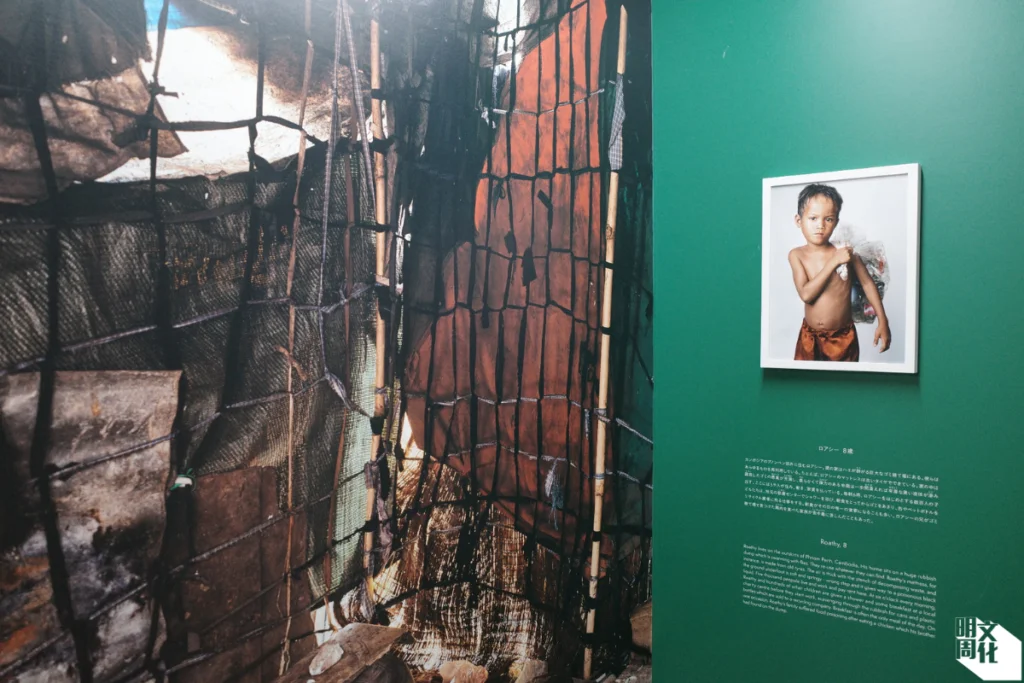

攝影具不同功能,作為理解世界的方式,影像自有其言說的重量。在京都藝術中心展出了英國紀實攝影師James Mollison的《Where Children Sleep》,呈現世界多國的兒童處境,宏觀詮釋國際社會環境議題。James Mollison從自身的睡房經驗,橫跨世界多國的小朋友睡房影像,佈展配合影像用色,鮮明繽紛,像置身七彩遊樂場,與由學校改建的藝術空間有所呼應;與此同時,並置截然不同睡房,影像對比更直接有力,例如有的堆滿心愛玩具珍藏,展示足球、軍事、變裝等各式各樣嗜好,也有的破爛不堪甚至稱不上一間房,折射諸如貧富懸殊、氣候變遷、戰爭、暴力、不平等、教育、性別和難民危機等等當代問題。當我們凝視每個差異,該如何理解何等千絲萬縷的關係所致。作品顯然同時保留開放讓觀者自由詮釋的空間,畢竟拒絕簡化判斷,才能真正討論事物的複雜性。每張相配上文章描述每個小朋友的成長經歷、生活習慣,興趣等,努力還原個體,而個體正是歷史敘事重要的一環。

然則個體或會成為象徵。在另一個展覽《You Don’t Die》就是以二十二歲伊朗女生Mahsa Amini(或稱Jina)的死亡為中心,以及所蔓延開去的二〇二二年伊朗頭巾運動。這次署名幾乎大部分要求匿名處理,策展方與法國報章《Le Monde》合作,加上兩位伊朗同事,收集並驗證大量來自伊朗人社交平台的相片和影片,包括抗爭衝突現場畫面,慌亂血腥,以及部分抗議運動死者生前日常片段,輕鬆歡愉,兩者形成強烈的對比。相比其他展場,這裏的展出作品不多,只佔畫廊細小空間,佈置簡單,氛圍卻異常沉重,影像瀰漫恐懼與悲痛,同時記錄一代人勇氣,展覽命名源自Jina葬禮當日其叔父撰寫的一句話:「Jina,你沒有死去,你的名字成為了象徵。」

植根於日常的開始與終結

在KYOTOGRAPHIE的眾多展覽當中,京都市京瓷美術館內其中展陳了兩位日本攝影師潮田登久子及川內倫子的作品 ,二人則把目光拉回私密的層面,處理家庭、生活日常的題材。

《冷庫》是潮田登久子代表作之一。展覽牆身排滿大尺寸的影像作品,全是潮田登久子所記錄自宅和親友家中的雪櫃實況定點觀察,視覺上先有震撼力,但細看個別住屋環境、雪櫃開合的圖像,隱藏日常生活微小瞬間的事物往往也是趣味所在。《マイハズバンド》(我的丈夫)則是她記錄丈夫女兒以及他們在洋樓生活點滴,由此緊接連貫到川內倫子展出的兩個攝影系列,前半部分是《Cui Cui》,她自祖父逝世到外甥誕生後的家族史紀錄,後半部分為《as it is》,鏡頭轉到自身懷孕誕女,合起來如像從死至生的一個家族循環。從家庭、起居日常,到死與生,兩位攝影師回歸生活的根源,捕捉每個尋常的生活細節彷彿都閃起靈光,以影像累積時間變化的存在,真摯動人。

身兼編舞與攝影師的Yoriyas的作品則在日常發掘出另一種趣味。他出生並成長於摩洛哥卡薩布蘭卡,所拍攝的影像往往玩構圖新視角的幽默,從城市內部呈現自己所認知的傳統與現代相結合的卡薩布蘭卡。Yoriyas另一輯作品在日本街頭邊跳邊影即影即有,從錄像中看到他如何以跳舞或擺動接近路人作為互動方式拍攝,畫面與路人表情都非常新奇有趣。Yoriyas按下快門的瞬間,就似透過移動相機來「編排」迎面相遇的被攝對象,形成空間、移動、連結的不同理解。

超越了語言和時空障礙

當攝影師通過鏡頭紀實,或運用攝影藝術傳達思想或情感,攝影節的存在就是打開通往不同影像世界的窗口。以國際攝影節為定位,KYOTOGRAPHIE的策展可謂具國際視野和關懷,這點也是仲西祐介和Lucille Reyboz選擇在京都創辦攝影節的初衷。值得一提的是,今屆KYOTOGRAPHIE在逾四百年歷史的傳統町家空間「嶋臺」畫廊展出法國攝影師Lucien Clergue的《Gypsy Tempo》,正正是關連到KYOTOGRAPHIE的起源。

Lucien Clergue是著名攝影師,也是亞爾國際攝影節(Rencontres d’Arles)的創辦人。他自上世紀五〇年代起關注法國亞爾(Arles),融入當地吉卜賽社區,並開始拍攝吉卜賽社羣生活,是其攝影的起點。這系列黑白紀實攝影捕捉了多個吉普賽家庭的日常生活,呈現馬車遊牧傳統、宗教儀式,以及吉卜賽音樂和舞蹈。Lucien Clergue更認識了結他大師Manitas de Plata 和 José Reyes,後來隨之到世界各地演出。系列從吉普賽人在亞爾的生活面貌,延伸至周遊列國的音樂旅程,本來就有浪跡漫遊的格調。而Lucien Clergue在旅途中結識美國攝影師Ansel Adams和Edward Weston,在一九七〇年,他與朋友Jean-Maurice Rouquette在亞爾創辦首個國際攝影節上亦展示他們的作品,多年來持續引介並支持許多來自世界各地的攝影師。

KYOTOGRAPHIE正正是受到Lucien Clergue及亞爾國際攝影節的啟發。仲西祐介在創辦之初便明言,特別在二〇一一年東日本大地震後,意識到東京在資訊發布、媒體等多個層面有「集中化」的潛在問題,「我們必須對當前的情況做點甚麼,希望能有自己的媒體。影像具有直接傳達正在發生之事的力量,因此舉辦攝影節的想法與Lucien Clergue對攝影文化的思考不謀而合。」自二〇一一年從東京搬到京都的Lucille Reyboz也認為攝影是一種奇妙的媒介,能超越語言障礙,傳遞直接而強烈的訊息,「我想透過攝影創造一個平台,讓世界變得更美好,人們可以在這裏遇到各種各樣的故事,並意識到社會存在的問題。」KYOTOGRAPHIE迄今舉辦了十二屆,從策展方向、攝影師及其作品的主題思想,既呈現攝影的力量及其重要本質,同樣印證了攝影節最初的起源。

「我想透過攝影創造一個平台,讓世界變得更美好,人們可以在這裏遇到各種各樣的故事,並意識到社會存在的問題。」——Lucille Reyboz

「KYOTOGRAPHIE 京都國際攝影節」(京都国際写真祭)