1973年7月24日,李小龍倒斃於香港九龍塘丁珮家中,從他去世當日至今,世界上已出版了不少以他為名的紀念特輯,但當中多是針對其搏擊理論作出的研究,或是蜻蜓點水地節錄一兩句他哲學對話(如Be water, my friend.),更多是因應對李小龍威猛形象異常飢渴的市場,誘導創作人生產一批批追求「像真」、「重現」李小龍形體的消費品,反而鮮少對李小龍武術和哲學美學部分作中更深蘊的探討。正正因為李小龍留下的光影身段如此流麗並富有超越時空的魅力,令人想進一步了解,究竟在那些令人興奮的嚎叫和快速擸手傍手或飛腿的背後,有怎樣的理論在支持他創作出這種交融了中西文化的劃時代美學。

這期的Hong Kong Legend,聚焦於兩部分,其一是李小龍哲學中的美學;另外就是我們從另一些角度,如從現代插畫家如何從李小龍的截拳道去表現他的簡約美學,及透過一位同時也是武者的現代舞者,看李小龍如何透過身體實踐老子的道法自然,同時又兼備西方的人本主義。

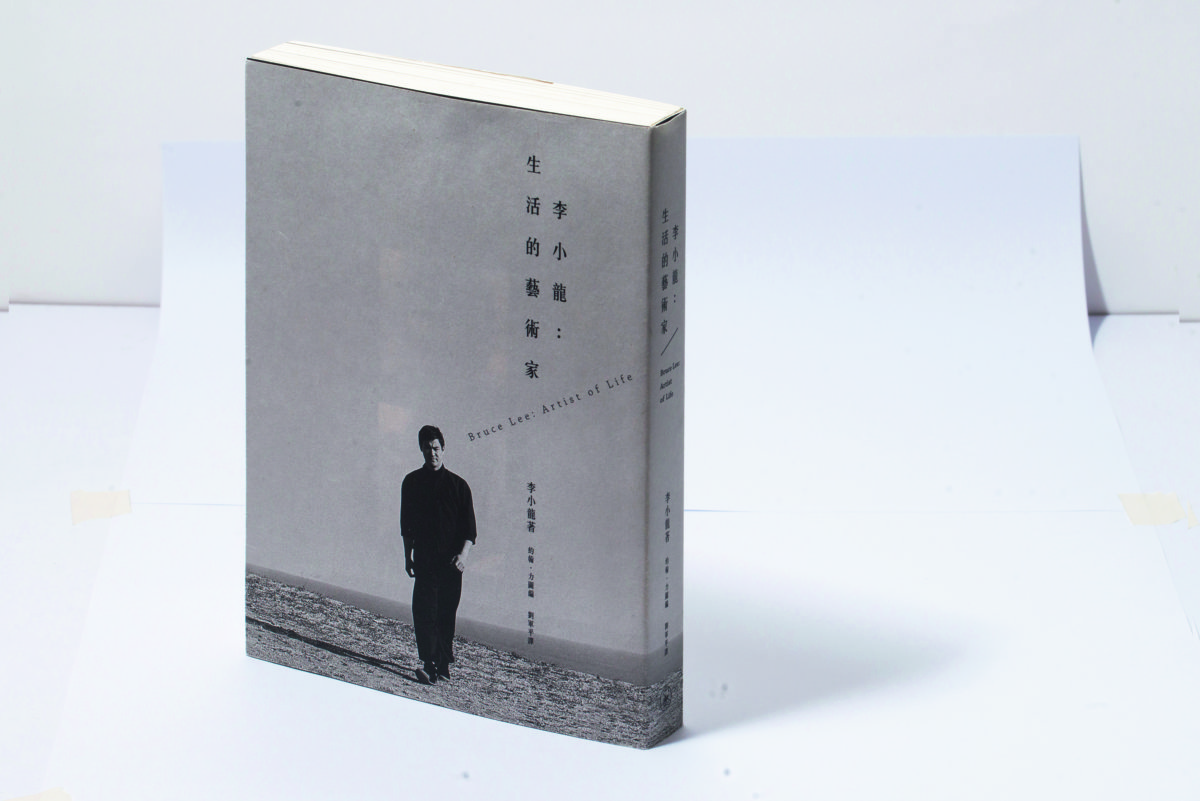

由於李小龍已經死去四十多年,我們的探討,大部分是以李小龍的電影、李遺孀蓮達在李小龍身後授權John Little整理出版的《Bruce Lee: Artist of Life》〔中譯為《李小龍:生活的藝術家》,三聯書店(香港)出版〕,和水戶上原著的《李小龍技擊法》(商務印書館出版)等一手資料,蜻蜓點水式作聚焦性詮釋。

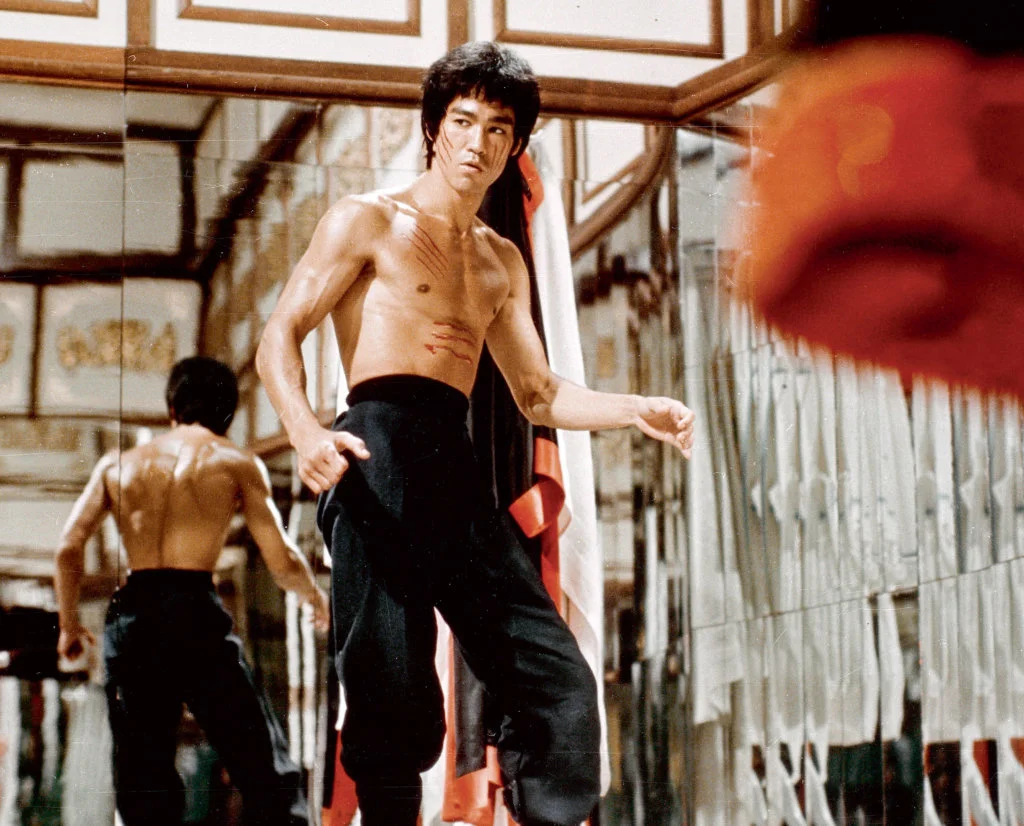

李小龍之成為一個傳奇,在於從少年時沉迷打爛仔交,為追求勝利轉移開始鑽研不同流派的武術,由探究勝負之終極轉向為哲學追求,形成一種從身體出發、透過武術來實踐一套同時具備道家老子和西方人本精神的哲學。

李小龍從道家、禪學和《易經》中,將功夫理解為強身健體、陶冶情操和自我保護的目的,他在筆記中得出「在逆境中讓步,能屈能伸,能夠很和諧地適應對手的招式,而不是格鬥或反抗」,他創立截拳道,在於「保持」一種自由的心── 李小龍所指的「自由」,其實即「無形」,指即從打破盲從傳統套路的「背誦」式搏擊思維,透過因應自己身體條件,評估對手心理,和對身處環境的掌握後,自由地表現屬於武者自己的招式,達到天人合一的和諧自由:「隨着武術家日趨成熟,他會意識到,他的踢腿或出拳動作,並不是制服對手的工具,而是一項打通他的意識、自我、心理恐懼或所有心理障礙的工具。當踢腿和出拳只不過是為了深入自我內心深處的終極手段,只有這樣他才能恢復內心重心處的平衡,達到和諧境界。有了此重要的內在鬆弛,就能將他的外在表現轉化為可供其使用的工具。

造詣高的武術家的每一個動作是與整體的自我和諧為一的,這是一種海納百川的胸襟。」他強調的和諧,源出老子《道德經》:「人法地,地法天,天法道,道法自然。」然而有趣的是,道法自然意味「敵」、「我」之間是種互生相剋關係,但對李小龍來說,雖然他強調踢腿或出拳動作,並不是制服對手的工具,但為了克服打通自己的意識、自我、心理恐懼或所有心理障礙,結果令「取勝」變成合乎「自然」、合乎天道的事。

我們可以從他常被人過分簡化地理解的名句:”Be water, my friend.”看到他這位武者對勝利和合乎天道的關係。他強調的是水沒有固定的形狀,裝在什麼容器中就顯現何等狀態,以此來說明在對擊時要善於適應/運用環境。然而在原文中:「上善若水。水善利萬物而不爭,處眾人之所惡,故幾於道。居善地,心善淵,與善仁,言善信,政善治,事善能,動善時。夫唯不爭,故無尤。」老子指的是水善於滋潤萬物卻不與之相爭,自願處於眾人都厭惡的卑下之地,所以最接近於「道」的境界。上善者居住善於適應環境,胸懷深沉善於包容,與人交往友愛熱情,說話嚴守信用,為政治國有條有理,處事能夠發揮所長,行動積極把握時機。正因為有不爭的美德,因而沒有過失,亦不會招來怨尤──老子強調的是水代表自願處於眾人都厭惡的卑下之地,所以最接近於「道」,而李小龍強調的是在對擊時保持冷靜的,甚至「無心」的境界,在與敵一來一往的對擊狀態中,因為已拋棄了傳統武術派別套路的枷鎖,武者因應自己的體質、對手的反應和對擊時的環境作出合乎自然的招式──對李小龍來說,作為武者,必須將自己的身體鍛鍊至極為敏捷以進入「無心」之境,讓身體自自然然會對對手的進擊作出反擊,而截拳道尤其着重對人體各部分攻防的鍛鍊,所以對一個極為了解自己和當前形勢的武者來說,勝利是不用期待的結果。

有趣的是,雖然李小龍強調武術訓練的目的,只是為達到天人合一的「完人」的境界,因此必須「無形」的拋棄招式系統才能達到「無心」這種天人合一境界。因為會被「自己門派的招式中,被封閉和給控制起來,這樣肯定會阻礙他們發揮潛能。像其他事物一樣,長期的模仿訓練會促進機械式的準確性,但是自我表達的空間卻愈來愈窄……長此以往,他們就會按照別人的想像被模式化……無生命力的套路不能夠面對實戰中的活力和新鮮感,按照預先的演練去做,只會遏制創造性,培養的只是平庸之輩。此外,神秘莫測的心理訓練不能增強內在力量,反而使人心理呆滯。在截拳道中,無論是內在,還是外在的訓練,所用的技術只不過是權宜之計,其終極目的是解放精神和軀體。」雖然他強調的是解放而非勝利,但正因他認為武術訓練是要按武者本身的體質而因材施教,反對擁傳統武術的套路框架,正正反映了李小龍骨子裏的西方人本精神。事實上,如果按傳統中國社會對老子的詮釋,自由,說的是不爭這種美德,人要如水般適應/融入任何環境,所以中國傳統強調的消弭自我、懷抱一成不變的套路才是王道,而李小龍強調跳出制度,放棄設定模式的「無形」後才發生的「自由」,雖說是重現老子當日那種離經叛道,但因為要武者找回真實的自己、持續學習而不是一成不變,忠實地呈現自我不扮演他人,便更有當代西方強調個人化風格的人本精神。