論家具設計,主流追捧北歐、日系風。香港知名家品?你可能只數到紅A、駱駝牌等老牌子。但事實是有一班香港設計師很爭氣,持續創造自家出品—用摺櫈造名店地板、將霓虹燈搬入屋、發票變牆磚、蛋殼造吊燈、亞麻纖維做三腳櫈……全部睇得又用得,對環境友善之餘,又有噱頭。他們的設計,往往同時結合不同國家的工藝和意念,這一種靈活變通是香港設計師的DNA。

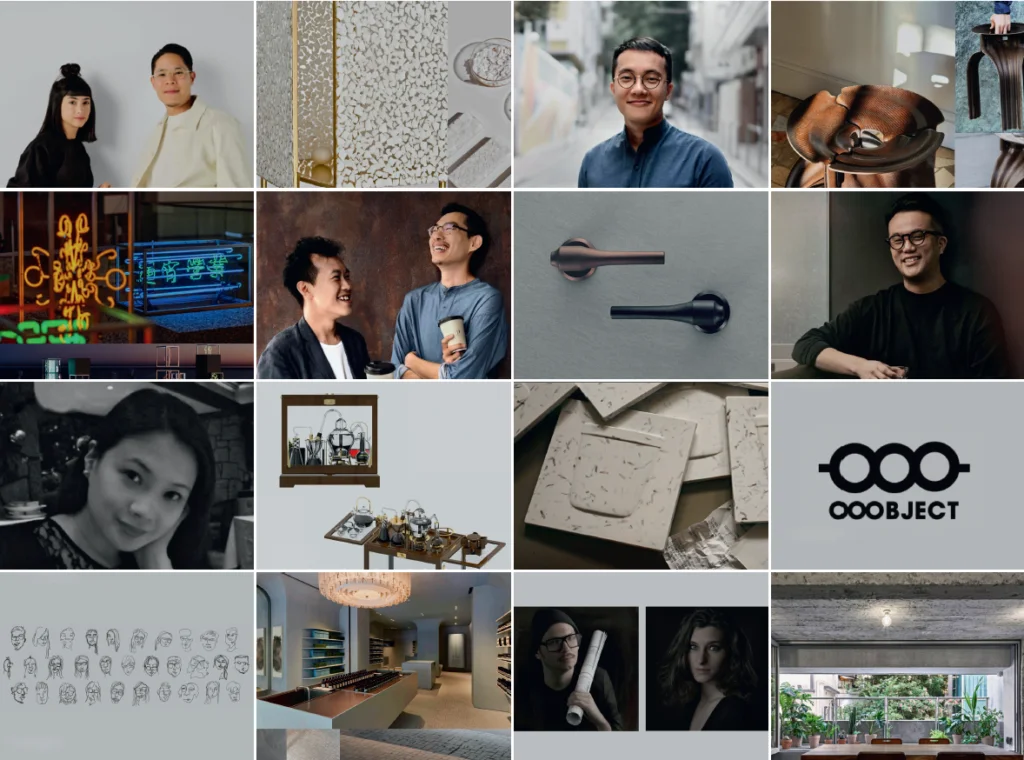

可能我們太習以為常,對回收再造、霓虹燈設計已經麻木無感,那不妨借助巴黎時尚家居設計展Maison&Objet的眼睛重新細看這些用心之作。有三十年歷史的Maison&Objet,今年首次舉辦香港區比賽,從三十五個申請中選出八個優秀新銳設計,得獎作品將在九月巴黎Maison&Objet「香港館」展出,並在十二月回到香港作展覽。

本刊將陸續專訪得獎設計師,從他們的設計,你會發現有一班人正努力實踐着自己相信的寶貴價值。而今期將率先披露評審過程和香港館的場景設計。

香港新銳設計躍巴黎舞台

近來港府官員頻頻外訪宣傳香港,其中財政司司長陳茂波去年九月外訪巴黎時,就曾與Maison&Objet高層見面。不久,Maison&Objet宣布成為香港設計中心首屆「設計十二月」(Design December)的合作夥伴,今年十二月將在灣仔會展舉行大型展覽「Maison&Objet Design Factory」。據「創意香港」官方網站資料,展覽獲批資助996.34萬元。

展覽重頭戲是與香港法國文化協會合辦的「HK Design on Stage at Maison&Objet 2024」比賽作品展,競賽主題是「改善城市生活方式—有意識的設計」,徵集香港具備可持續性的新銳設計。在去年十二月至今年二月,共收集到三十五份申請,來自多國共七位評審,最終選出八個優勝作品,包括六項產品設計及兩項室內設計。

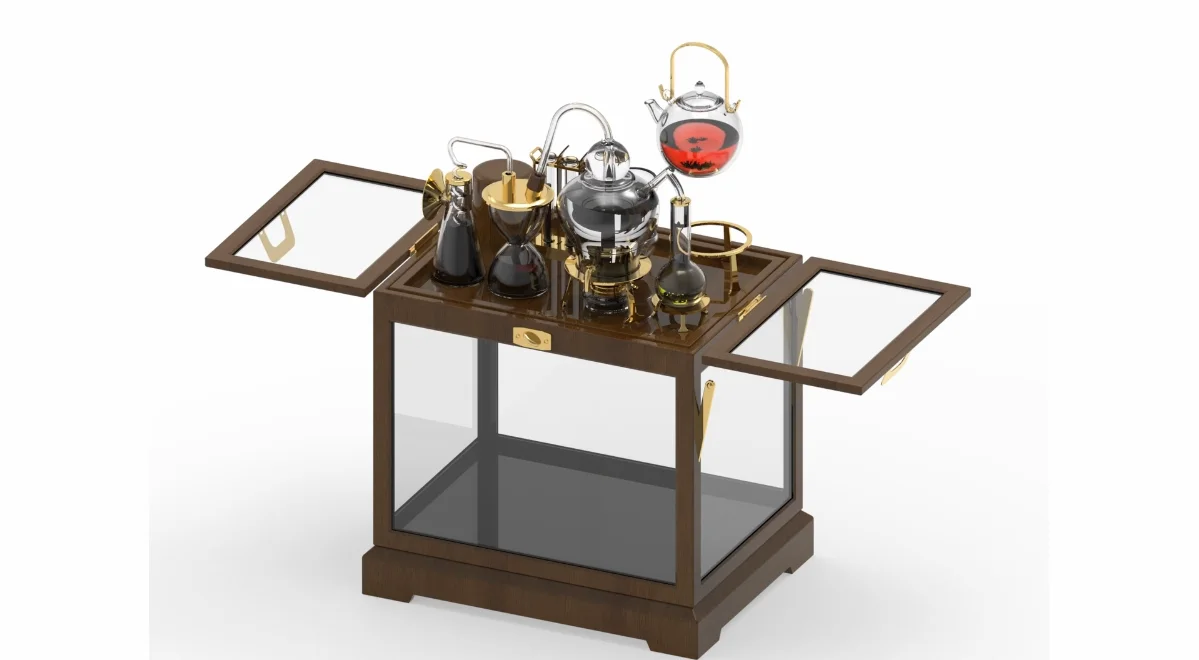

產品設計優勝者為用蛋殼造吊燈的Studio Yellowdot、亞麻纖維做三腳櫈的Studio RYTE(衡建設計)、糅合日本工藝竹製門柄的Hintegro、以發票製成牆磚的Green & Associates(HK)、將霓虹燈模組化帶進家居的StreetsignHK( 街招), 以及以玻璃古董箱呈現蒸餾煮茶過程的Monica Tsang Designs。室內設計優勝者則是用摺櫈廢木板改造為名店地板的MLKK Design Studio( 和建築)及改造舊樓為馬凌畫廊的BEAUArchitects。得獎作品將在今年九月巴黎Maison&Objet「香港館」展出,並於十二月移師到香港再展覽。

Maison&Objet點評 香港設計的三個特點

為了今次展覽,Maison&Objet巴黎時尚家居設計展合作夥伴總監Franck Millot在四月末來到香港,剛好遇上香港罕有的四月天黃色暴雨警報。我們窩在北角咖啡店看着窗外暴雨討論「有意識的設計」,Franck明言即是要為社會負責,而關鍵之一在於善用本地資源,「設計是從大地生長出來,文化亦然,我們可以透過這個理由看見不同地方的設計差異,就像一株植物。」

善用亞洲元素 如竹子和霓虹燈

他接續解釋:「今天,要在全球設計中突圍而出總是很複雜,但我認為關鍵之一在於當地資源,這關乎各地的(設計)生態系統、傳統或工藝,例如在亞洲,你很可能會使用竹子做原料,例如今次獲獎作品中亦有使用竹子。如果在義大利,則可能運用大理石、石頭或陶瓷做設計。」

因此,他很高興看見不乏香港元素的參賽設計,例如他自己很偏愛的霓虹燈作品,「今次評審包括來自米蘭著名畫廊的Rosanna Orlandi,她說所有人都喜歡霓虹燈,但每次進行展覽都是一場運輸災難,它們太易碎了。所以她很慶幸有香港人為霓虹燈設計出一個模組系統盒子,一次過解決運輸和插電問題。」

國際視野 擴闊材料可能性

而教Franck特別驚喜的是利用亞麻纖維製成的三腳櫈,「你知道法國是盛產亞麻的國家嗎?」他直言意想不到有香港設計師利用法國植物亞麻,這種原始材料,製作出一張非常技術

性的椅子。「我覺得這種香港和法國的關連是很有趣的。」他又讚揚以蛋殼廚餘為吊燈的設計極具國際視野,因為雞蛋是大部分國家的主要食材,「可以看見香港設計師對原材料的好奇心,而且這款燈飾既聰明又漂亮。」

很多設計師都曾在香港工作

Maison&Objet自一九九五年起,每年在巴黎舉辦兩次大型家居設計展覽,與德國科隆國際家具展和意大利米蘭國際家具展,並列歐洲三大家居裝飾博覽會。

翻開Franck Millot的履歷, 他亦為Maison&Objet服務了足足三十年。Franck分享因着工作, 曾到訪香港很多次,認為香港在設計圈始終有着一個特別位置。「我幾乎每一次和設計師聊天,他們都會說曾經在香港工作過數年,例如義大利建築師Paola Navone和法國設計師Philippe Starck 的太太 Jasmine。Paola 甚至說,香港佔她的故事和工作一個很重要的部分。所以Maison&Objet和香港的聯繫是很特別的,很多在Maison&Objet擺展覽的設計師都和香港有過一段『愛情故事』。」

評審分享參賽竅妙 怎樣的作品會得獎?

Franck形容今次香港區比賽的評審環節「討論非常熱烈」,我們專程訪問了七位評審之一的香港設計師劉小康,一探究竟。劉小康說:「大家都幾坦誠的,不喜歡的作品會直接說不喜歡,當然會有爭論的時候。」他舉例,自己很欣賞Monica Tsang以玻璃古董箱呈現蒸餾煮茶過程的設計,但有評審評價:「設計不夠中國。」

劉小康嘗試為設計護航:「當我們談論香港文化,不能只談表面,而是要真切體會,才能夠真正解決到這項文化所面對的問題。」他認為Monica的透明茶箱設計,讓人清楚看見茶色變化,是一種類近科學實驗的西式表達手法,有效增添飲茶趣味性,吸引西方人或年輕人嘗試接觸中國茶世界。

而另一個引起激烈討論的作品是霓虹燈,外國評審讚揚「很香港」,劉小康卻不禁皺眉:「無錯,模組化解決了霓虹燈運輸時易碎的問題,但這款霓虹燈沒有字呀!香港霓虹燈是因為招牌才存在,所以無論你燈內的花紋有多美麗,沒有字,都不是香港霓虹燈。」記者指出這款霓虹燈模組, 曾在二○ 二三年香港deTour展出,當時是有中文字的。劉小康聞後寬懷,「那就好。因為今次遞交上來的霓虹燈相片沒有中文字。其實,這亦是今次比賽的問題,評審沒有看見任何實物,只基於相片進行評分,評分後再進行視像會議討論,這是不足夠的。」

雖說,今趟設計比賽從創新、可持續性、銷售程度、美學作評分標準,但從上述兩款被熱烈討論的設計中可知,「夠不夠香港/中國」似乎是本地設計參加國際比賽時一個常被議論的關鍵因素。

入行逾四十年的劉小康笑說,自己年輕時都曾以追逐獎項為樂。他不諱言,若設計師以得獎為目標,思維方法應與為客戶設計產品時不同,「參賽是有小竅妙的」。他指出,其中一個得獎設計是用發票的感熱紙(thermal paper)做成牆磚,「評委會覺得既然可以做成磚,代表這種物料還可以製造其他東西。但如果你用這款物料製成其他器具呢,評委反而覺得你只能夠做到這件東西而已。」

香港設計師欠缺品牌意識

劉小康認為這八個得獎設計師都是年輕、且敢於嘗試的一羣,但相比起其他國家的設計師始終欠缺創造大品牌的意識。「不是說他們一定要想發達,而是做這些環保物料設計,我們更應該嘗試提升影響力,才能夠運用這些更好的物料或更新的方法進行大量生產,從而幫助生態。譬如我們這些設計如果登上內地網上平台, 可能輕易便『爆款』(暢銷至斷貨),只是我們香港人都不會做這種事。」

不過,他認同今次得獎者成功把握機會登上巴黎Maison&Objet已經是一個好開始,「比起米蘭家具展大部分是大型傢俬,Maison&Objet專賣較小型的家品,反而常常有新驚喜,是行內人和室內設計師時常找尋靈感的地方。雖說現在有社交媒體,做生意和宣傳的方式改變了,但和各地設計師和商家面對面交流的經驗,仍然是無可取代的。」

MAISON&OBJET巴黎時尚家居設計展

日期:2024年9月5日至9日

地址:法國巴黎北維勒班特展覽中心

(香港館設在Hall 6)