早上醒來之後,我習慣先活動身體,或打掃家居,待最後的能量也耗掉了,而飢餓在身子裏亂竄了好一段時間之後,才做早餐。

清掃昨夜留下來的灰塵時,我忽然想起K做的花菇雲耳金針燘雞腿。那是小學四年級的事。忘記了我不用上學的原因,只記得那天一個人留在家裏。K如常晨起,在上班前先烹調我們當天的午餐,放在紅色塑膠面而內裏是玻璃膽的保溫壺裏。燘煮的菜,放在保溫壺的時間愈長,味道愈濃郁鮮美。然後,K離家去工作,讓我獨自看家。還沒有到中午時分,我已忍不住打開保溫壺,偷吃雲耳燘雞腿。那是我此生吃過最美味的菜之一。因為知道等待哥哥和姐姐中午下課回來一起吃,不能吃光,也不能盡情大吃,餓極時只能吃一點點,永不足夠的滋味。偷吃了幾次之後,留在保溫壺裏的雞腿已寥寥可數,我卻仍然餓,又加上了內疚。那就是刺繡在我記憶裏的孤獨味道,一個人可以放任,但不能太多,總是有顧念的人,但他們不在眼前,因此空間是足夠的,不致過度擠擁,回味無窮,但永遠匱乏。

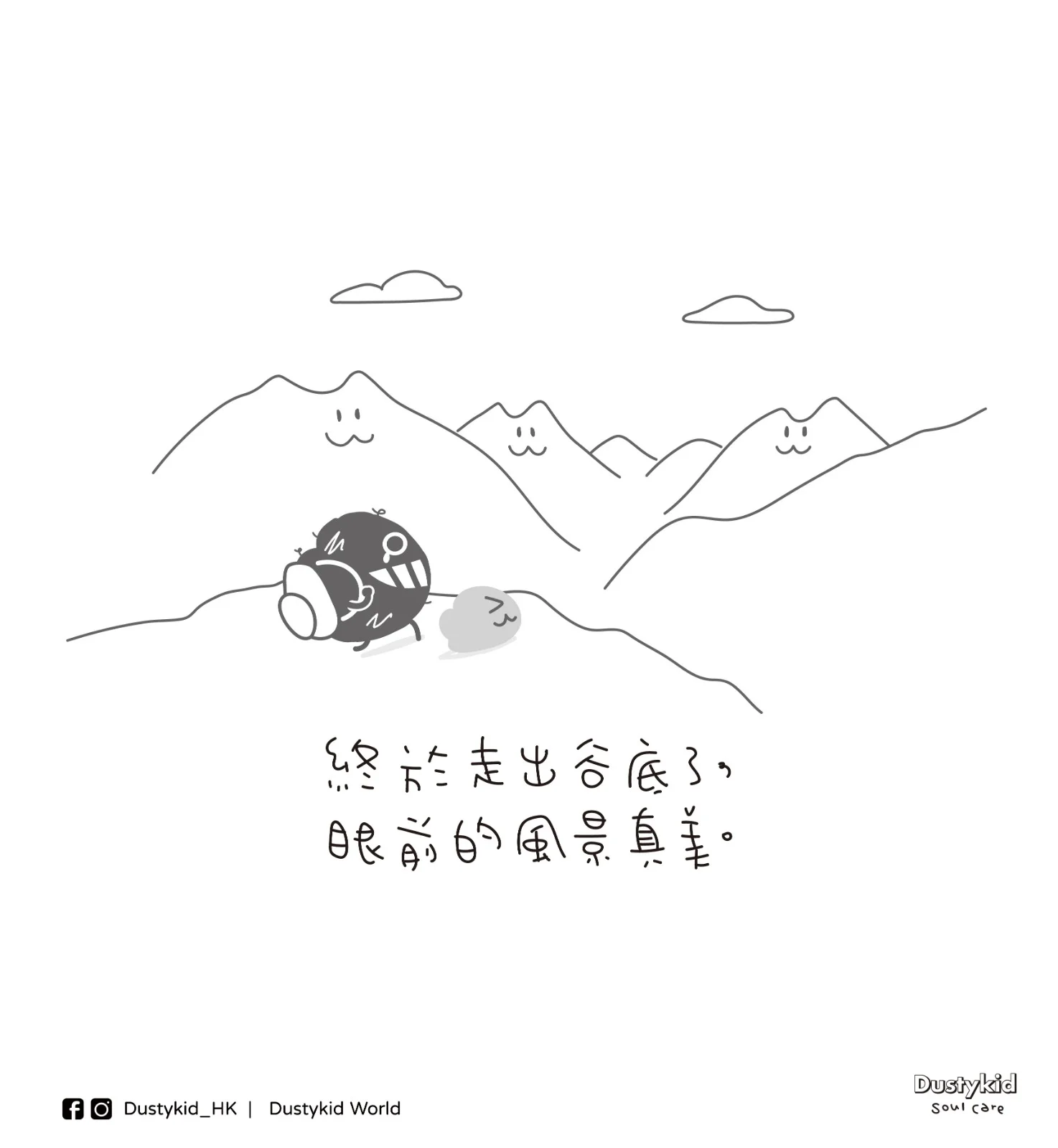

童年時期,K只給我們吃三餐,正餐之外,不可吃任何零食。我總是感到餓,到了後來,餓就成了每天的餐點,只是,它不需料理,只需要忍耐,保持一種空洞。彷彿餓是一條貫穿腸胃的通道,沿着餓的路軌往前走,可以到達某種光之中。

長大之後,美食是可以啟動我最原始慾望的途徑之一。但我也常常忘記了餓,或許因為我的身體需要保持分量充足的空洞。只有最親密的朋友才能理解我極貪吃,而泛泛之交總是以為我對食物不感興趣──其實只是因為我對着他們無法放鬆也吃不下,才給他們我吃很少的錯覺。

K後來沒有再做花菇雲耳金針燘雞腿,也不必再把食物放在保溫壺裏。她退休後,對美食的要求愈來愈高,總是買來一隻完整的鮮雞,煮熟後用手撕下皮和肉,而不再買被五馬分屍的雞腿。為了安撫身體內的計時炸彈,我也茹素多年。

很多生命和事物,隨着時間逐一死去。這是我早就知道的事,很可能是在小四那個偷吃雞腿而胃部像個無底洞的早上,我就漸漸明白──不是通過花菇雲耳金針燘雞腿或任何佳餚,而是透過被胃部愛上的菜式而對比出來的飢腸轆轆。自那個早上,我就慢慢了悟,飽足和飢餓,都有配額,正如幸福和不安也有盡頭。那天,因為嘗到好吃的食物,我也得到了無法被徹底滿足的磨人之餓。反過來說,因為從小就沒有真正飽餐過,因此,食物之美味就會更頻繁地出現。通過保溫壺內的食物,K向我展現的是,一旦抵達慾望高峰,就會面臨失去的空虛和痛苦。反過來說,只要拒絕慾望──要是我並不打開保溫壺的蓋子,壓抑着偷吃的衝動,就可以靠近平靜。但我是個饕餮之人,因此也得到無盡之餓。

我從沒有打算跟K學習做菜,即使我早已知道,她最擅長的菜──過年時的蘿蔔糕、花椒八角紅蘿蔔燘牛腩、端午的粽子、慢煮三文魚、手撕雞和各款素菜,都會隨着她逝去而消失──然而,抵抗消失的唯一方法,其實就是置身消失之中,順着它帶走一切。被割下腿的雞早已死去,小四的那個早上也死去了,吃肉的我在多年前死去,我唸過的那所小學死去多年,我愛吃雞的那根舌頭也死了,而K在去年初過世。

承認死亡,就是確認,即使模仿和再造,原初也無法重現,讓河裏的一瓣水被水流帶走,把彼時還給彼時,或許,此刻的空無,還有消亡的可能。