有一段日子,我因為精神不太穩定,長期在家休養。每天爸爸都敦促我去附近的公園散步,說是對我的健康有好處。起初我不太願意去,只是馬馬虎虎地逛一圈,情緒並沒有怎麼好轉。外面不是太冷,就是太熱,我情願躲在家裏看書。直至有一次,我在公園的遊樂場,碰到了獨。

第一次碰見獨的情景,大概就像別人碰見松鼠一樣吧。在一眨眼間瞥見有些甚麼東西在樹叢中移動,停下來細心看又不見了。再一會又看見牠在別處出現,於是又停下來追蹤,然後拿手機出來把牠拍下。不同的是,我沒有拿手機拍獨。完全沒有這個念頭。而且,想把獨拍下來也沒可能。為甚麼?因為能被拍到的就不是獨了。

那個兒童遊樂場在公園的一角,規模很小,只有兩個鞦韆、一個小滑梯和一個矮攀爬架,呈現日久失修的樣子,很少家長帶兒童來玩耍。獨就像有保護色似的,在褪去的鮮黃色的滑梯下面一動不動,要不是突然起了一陣風,讓它抖了一下,我還不知道它就在我跟前不遠的地方。那一刻,我確實是吃了一驚的。不是害怕,只是意想不到,彷彿在與我無關的世界上,原來有甚麼在跟我對望。獨似乎跟我一樣害羞,只是凝住了那幾秒鐘,便躲到滑梯後面去。我拐到滑梯的後方,獨卻已經不知所終了。

自此,我便經常在公園瞥見獨的蹤影。它不一定待在遊樂場,而是像玩捉迷藏一樣,四處躲閃。大部分時間,我沒法找到它,但很可能它在偷偷地跟蹤我。因為,就算看不見獨,我也感覺到它就在身邊。所以有時我不會刻意去找它。我和獨之間,就是保持着這種若即若離的關係。最特別的一次是一個下雨天,我發現獨居然瑟縮在一個樹洞裏。但我沒有打擾它,只是默默地點頭示意。看來它跟我一樣討厭下雨。

說了這麼久,你大概可以猜到獨的大小了。但請勿把它想像成松鼠,或者小貓、小狗。獨可不是那樣的動物。要勉強說的話,獨比較像一個小孩子。但我無法向你形容獨的外貌,因為任何形容都涉及分類。獨是一個獨立的個體,與世界上任何一種事物都不相同,是真正地獨一無二的。不好意思,我不太懂作哲學定義。總之,獨就是獨,沒法說更多了。

初時我以為獨是住在公園裏的,但後來我在其他地方也發現獨的影子。有一次,我坐火車出市區覆診的時候,在乘客的身影之間,看見獨蹲在車廂與車廂之間的接駁處,身體輕微地晃擺。我發現,獨原來是柔軟的,富有彈性的,不像它的名字一樣,好像有角似的尖銳。但在我下車的時候,它又不知跑到哪裏去了。

另外幾次在區外遇見獨,是在地鐵站扶手電梯、通道口和升降機內,都是些人多擠迫的地方,非常不適合獨的個性。在那些場景中的獨,比在公園裏的獨更憂鬱、更孤立。我不知道它是不是因為要跟隨我,而從郊區走進市區,還是它從來都在不同的場所活動。但它怎樣活動都好,也從來不跟周圍的環境互動。那獨跟我,算是有互動嗎?

後來我的情況漸漸改善,我便回復了一點社交,見見朋友,吃飯聊天之類的,但感覺卻好像只是在模仿正常人的活動。我發現每一次約會,獨都會在附近出現,有時是在餐廳門外,有時是在餐桌旁邊,但都只是稍一露面便立即消失。我的注意力不其然被獨分散,以致無法專注於朋友間的談話。但大家也很諒解我的狀況,對我沒有過多的要求。我不知道獨只是剛巧出現在那裏,還是有甚麼特別的意思,但我沒法向它詢問。我也知道,我不應該向它詢問,因為它是獨。

有一次,我參加了大學同學小薇的生日會,去到約會地點,才發現是一間專門玩桌遊的店子。我本來就是遊戲白癡,加上腦袋變得不靈光,玩甚麼都輸得很慘。一個坐我旁邊的男生,很體貼地不斷提點我。我發現我不認識他,原來他不是我們系的,而是小薇的朋友。同學們都沒有提及我未曾畢業的事,只是說些輕鬆有趣的話題。過多的笑聲令我的腦袋有點混亂,這時候我看見獨跳上桌子,把那疊顛巍巍的積木推倒了。大家嬉笑着說:晨輝你又輸了!要罰喝光這瓶啤酒!那個男生立即把瓶子搶了過去,把啤酒灌進自己的嘴裏。

生日會結束,時間已經很晚。男生說要送我回家,我也沒所謂,便讓他陪我坐火車。在車上我問他有沒有見過獨。他問我甚麼是獨,我想了一想,覺得很難解釋,便指着車廂扶手上的吊環,說:你自己看看,獨就在這裏。那個環在晃動,就像獨在玩攀爬遊戲。男生只是把我送到粉嶺站閘口,便說有事要先回去了。

我獨自走路回家,途中聽到獨一直跟在我身後,時遠時近。我轉身,向黑夜深處的陰影說:你一直跟着我做甚麼?為甚麼偷偷摸摸的?你很想一起玩,是嗎?不要再躲了!你想玩甚麼?來!我跟你玩!

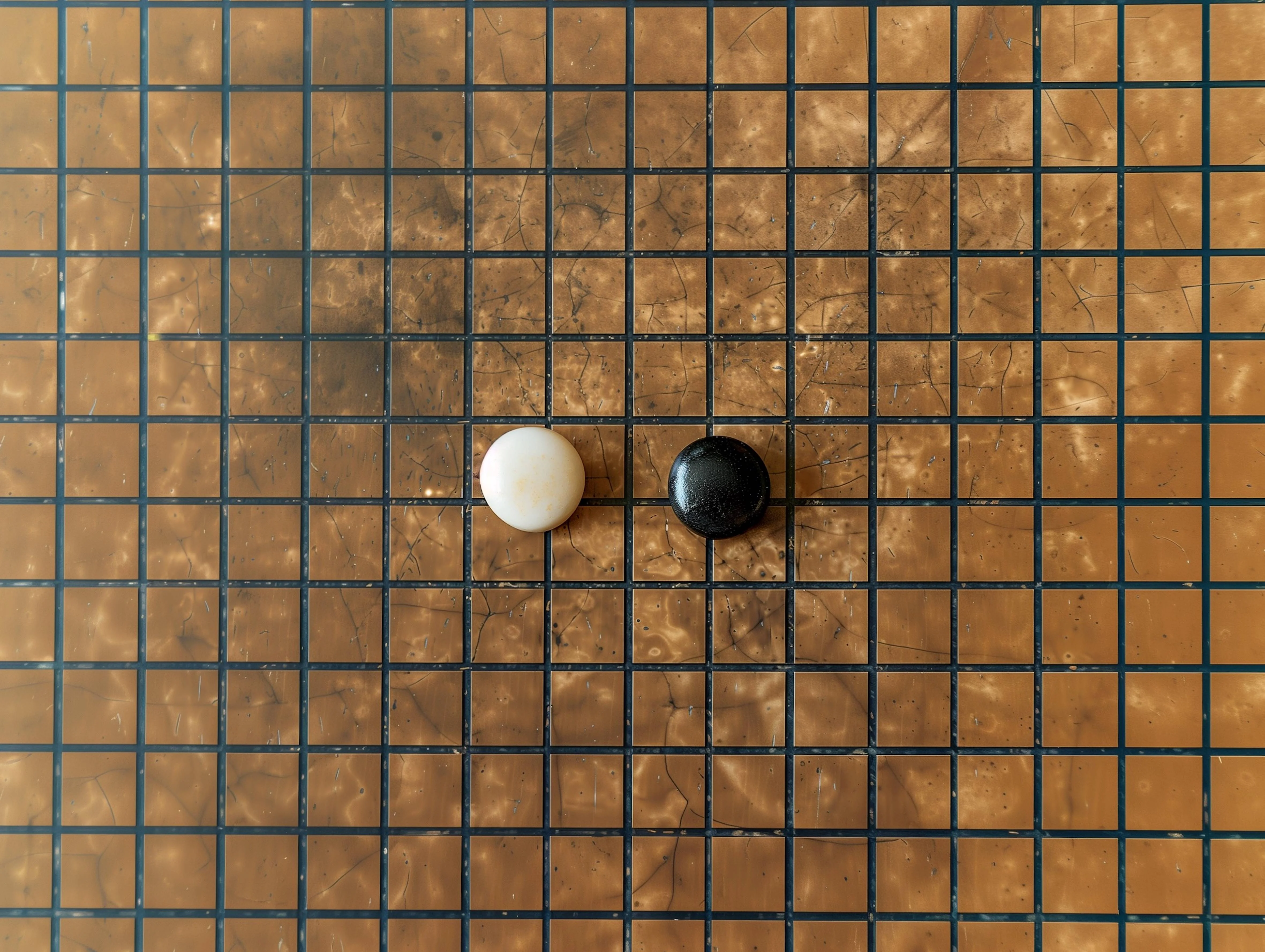

回到家裏,我嘗試尋找可以玩的東西,但只找到一副圍棋。我記起,在我出事之前,下棋是我唯一擅長的遊戲。我問獨懂不懂下圍棋。它沒有回答。我問獨想要黑子還是白子。它沒有回答。我問獨想先下還是後下。它沒有回答。我便撿了一枚黑子,「獨」的一聲,清脆俐落地下在其中一個交叉點上。我說:輪到你了。它照樣沒有回答。我笑說:第一步不用想這麼久吧?

過了很久,我撿起一枚白子,下在另一個交叉點上。一枚黑子,一枚白子,隔着一個空隙,兩相對待。不再是獨,獨也不在了。