小思和熊志琴合編的《香港文化眾聲道》提起新馬版《學生周報》,隔山隔水,資料不齊全在所難免,我念在那是最早投稿的福地,冒昧向幾位當地的昔日文友查詢。吉隆坡老友記憶力向來驚人,留聲機一打開,不但聞所未聞的時代曲傾巢而出,連它們點綴過的冷門電影也如在目前,這回卻有點老貓燒鬚,既想不起周刊改成半月刊和月刊的先後次序,也說不出它正式關門的日子,讓自卑的失憶專家頓時浮起「吾道不孤」快感──這裏有個不為人知的小故事,咸豐年我第一次寫專欄,正是蒙吉老不棄分享地盤,一題兩寫,欄名叫Our Way,靈感來自當時無線電熱播的法蘭仙納杜拉名曲。

不過寶刀當然不會生銹,筆鋒一轉,清晰叙述我已經忘得一乾二淨的遊迹:「我就猜到你會忘記第二次來吉隆坡的事,第一次是赴美國前,好像是馬來西亞走一圈,我還記得你是住在太平洋酒店呢。第二次來,就是你第一次從美國回舊祖國探親那年,好像日子長些,所以有空來兩天。住在吉隆坡的YMCA。」哎呀,這番話假如由別人說出,我必定以為自己憑空掉進間諜片,被心懷不軌的情報工作者以土法洗腦,企圖植入連串不存在的畫面,然而吉老不可能設計害我,赤裸裸提供兩段遺忘了的往事,下榻地點一五一十,簡直像捉姦在牀,得趣者不得不束手就擒。

歲月如水,太平洋早和大西洋混為一體,那回我隱約記得與一位姓潘的書友同行,北上的夜行火車有幾個穿軍裝的壯男,不幸淪為我們意淫對象,一路上細聲講大聲笑,不但擾人清夢,自己也整晚不得安寧,抵埗之後的情況片甲不留。據說投宿青年會的第二次旅程,乾脆連影子也沒有存在檔案,以致每逢有人問起熟不熟悉近在咫尺的馬來西亞首府,我都老實回答「生平只去過一次耶」,因為真心真意眼神堅定,恐怕最精密的測謊機也不虞有詐。至於「馬來西亞走一圈」的壯舉,倒應該是吉老美麗的誤會,他的故鄉馬六甲我印象中不曾踏足,近年以美食聞名的檳城更肯定沒有造訪──小時候聽大人眉飛色舞描述當地名勝蛇廟,驚嚇度只有「毛骨悚然」四字可以勉強形容,遍地爬蟲蠕蠕而動的想像一度虔誠駐守惡夢大門,絕對不會願意自動送羊入虎口。

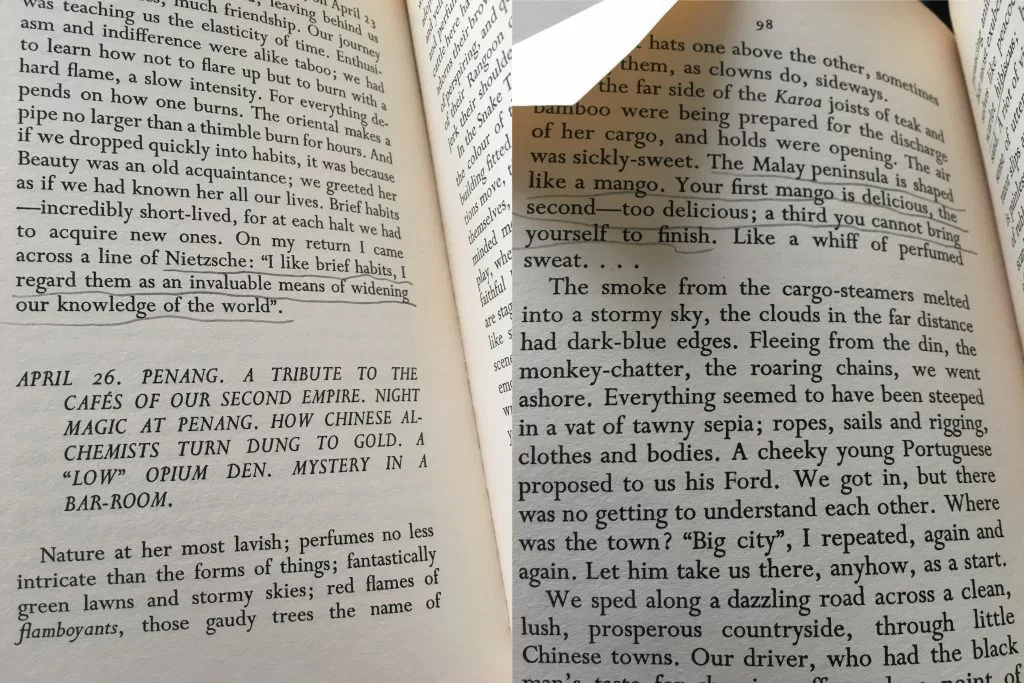

《八十日再次環遊世界》的高克多當然沒有放過獵奇良機,一登岸就坐人力車直奔主打景點:「蛇廟的蛇統統披着石頭的顏色,看起來像座機關密佈的建築,四處暗藏產生動感的裝備,牠們一時蜷縮一團,一時緩緩舒展,圖案永遠在更改中。」鴉片美學專家的觀察果然非同凡響,三言兩語一台佈景栩栩如生,更妙的是這段:「馬來半島地理造型像個芒果。你嚐的第一個芒果美味可口,第二個──太可口了;到了第三個,無論如何不會再吃得下。」遠東又熱又熟又清又濕的風情顯然令外國友人喘不過氣,難怪他的遊伴路路通歡呼:「隔着距離看,巴黎……不過是間夜總會!」

檳城之後停泊巴生港口,殖民地時代叫瑞天咸港,紀念第一個委派到當地行政的英國大將軍法蘭克瑞天咸,等於維多利亞港的「港督」,這碼頭以當時仍然在世的他命名,重要性可想而知。但是重要是一回事,環境大概相當沉悶,詩人和路路通上岸後根本無心採摘地方色彩,漏夜飛車向「大埠」進發:「這座大埠的名字是什麼?我們隱隱聽到後尾兩個音略似法文L’Impure,是當時對『吉隆坡』的僅有印象。」哈哈哈,弗洛伊德式的疏漏屢試不爽,另類遊客對風月場所和毒窟最有興趣,精誠所至,「隆坡」掉進耳朵變成「不潔」一點也不出奇。

至於為什麼我拿起筆不譯「大城」而譯「大埠」,當然不是偶然。那時砂勞越親戚到訪,我媽媽他們總說人家「响埠仔出嚟」,對鄉下人的潛伏歧視呼之欲出,我倒很喜歡兩個青春活潑的表姑,和英俊得像電影明星的表叔──華表姑後來留學倫敦,「書唔好好讀搞大咗個肚」,成為家族醜聞。消息早已斷絕,我仍然忘不掉「埠仔」稱號,既然是埠仔,相對的不會不是大埠吧?