少年時期,我的修學志願除了文學,也有意於歷史。中四選讀文科,以為文科是人學,而理科是物學。物學只是有用,而人學則有意義。後來才覺,這分法雖有道理,但難免流於粗淺。文科之中,又特好文學和歷史。在文史之間,似乎傾向後者較多。在高級程度會考三個自選科目之中,中史和西史佔其二,中國文學佔其一。那時候我對文學的理解,也只是古典詩詞歌賦,對當代文學概念全無,更不用說創作。

中史和西史之間,我沒有偏好,但自覺西史念得較好,老師也教得較有啟發性。中史老師教學方式非常「傳統」,上課只是抄筆記。由黑板左邊抄到右邊,密密麻麻的粉筆小字。抄畢,由頭到尾誦讀一遍,沒有任何講解。然後刷掉再抄,再讀。通常抄讀兩輪,剛好就夠鐘下課,時間把握十分精準。平心而論,老師的筆記內容頗為詳實,對考試不無幫助,不算白抄。在這種「黑板」教學法底下,我沒有對中史產生怨恨,看來真的有「矢志不移」的興趣。

高考比起會考是量子式跳躍,已無教科書作底本,課程範圍極廣,由先秦到現代二千五百年,怎麼奮力抄筆記也只是九牛一毛。正式的參考書單上,列出的都是史學名家的作品,好像錢穆的《國史大綱》、傅樂成的《中國通史》、羅香林的《中國民族史》,還有各朝的斷代史。不過為了應付考卷,史學名著的春秋筆法未必合用,於是又要四出搜羅坊間各種答題「天書」,雖屬「雞精」性質,但分量往往不輕,而且通常要集合至少四五本的精華,才能整合出理想的筆記。

縱使如此周張,我在中史上用力還是最少,也不期望有什麼好成績。記得在應考前一晚,我突然心血來潮,翻看了有關清代科舉的筆記。此前我未曾溫過這個部分,算是姑且一讀。怎料第二天一入試場,打開考卷,果然給我「貼中」了。靠着一點點運氣,中史科竟然拿了個A1,成績是眾科之冠,也是同班之冠,而我最在意的中國文學卻差強人意。當然,入大學是沒有問題的。

進入港大文學院,我毫無懸念地選了中文、中史和英文。(港大選科不選系,也不用預先決定主修。)此時我心在文學,歷史只是殘留興趣。一年級尾聲的專題功課,我選了個較偏僻的題材。我看了一些宋人筆記,好像《東京夢華錄》、《都城紀勝》、《武林舊事》等,寫了一篇關於宋代都市形態的論文。也不過是整合資料和前人論述,並無獨到見解。我的正式中史學習到此為止。到了二年級中期,我連中國文學也放棄,轉修完全陌生的英國文學及比較文學去了。沒料到的是,宋代都市史的研究沒有白費,十年後竟然啟發我寫出《夢華錄》、《繁勝錄》等小說。對歷史的興趣又衍生出像《地圖集》這樣的虛構創作。

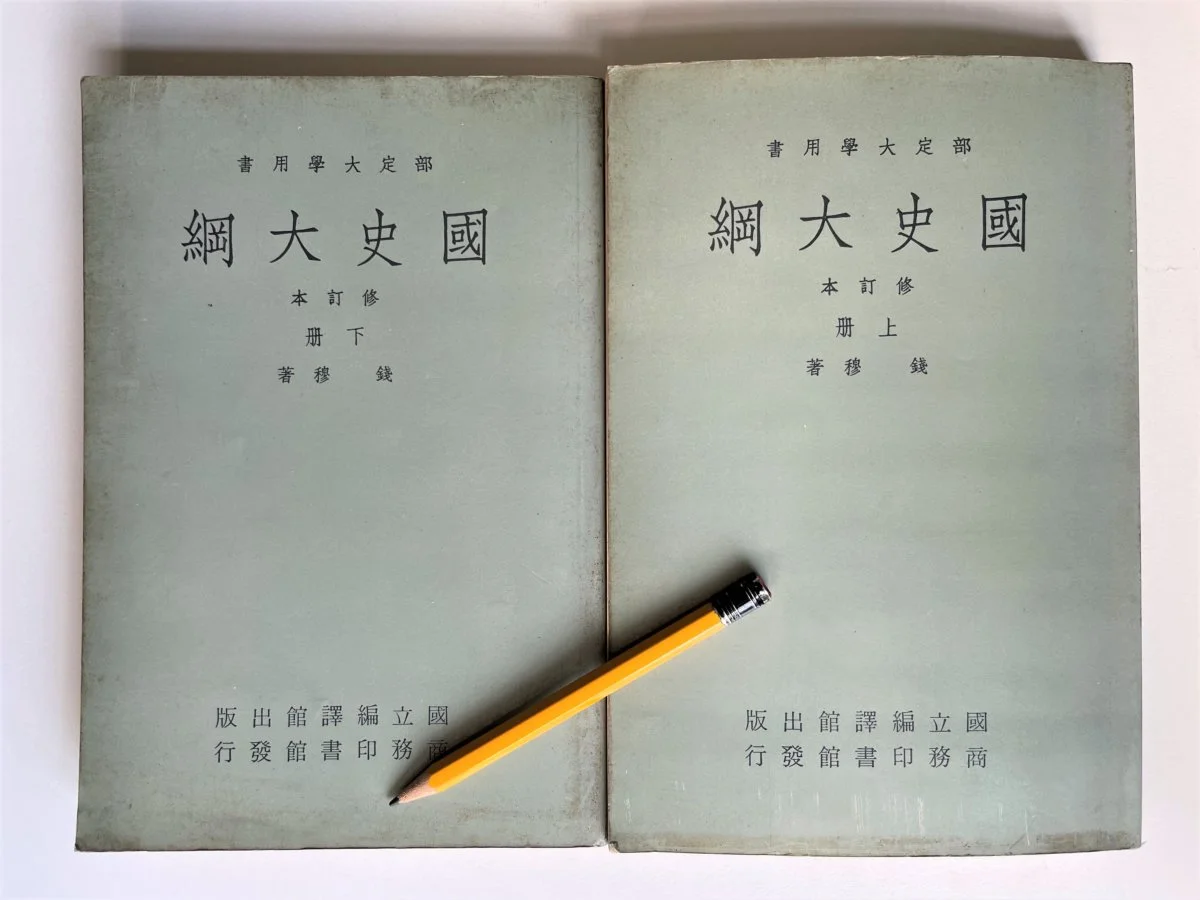

中學時代的中國歷史參考書,大部分在搬家時已經捐出了,手頭剩下《國史大綱》和《中國通史》兩部大著。重讀《國史大綱》尤其令人感慨。錢穆先生於一九三三年始於北京大學教授中國通史,一九三七年蘆溝橋事變後,隨大學南遷至昆明。匆忙逃難之際,身邊只有筆記底稿,在講學之餘,奮力寫出《國史大綱》,作為學生掌握中國通史的基礎。此書在一九四○年初版,我手上的版本是一九七七年,由國立編譯館出版,台灣商務印書館發行的修訂版。空白頁有樂文書店的印章,購買時間應是一九八四年,即我升讀中六那年。

在《國史大綱》的引論中,錢穆先生開宗明義地說,「中國為世界上歷史最完備之國家」,但是近世中國也是「其國民最缺乏國史知識之國家」。他慨嘆的是民國初年的情況—史學的傳統派固守資料的考證、校勘和記誦,無能產生讀史的當代意義;革新派卻急於批駁和打倒舊日的價值和思想,而對歷史作簡化的否定。學生對如何認識中國歷史,既找不到有效的方法,也不知道應該持有怎樣的理念和態度。於是一種適應於新時代的通史變得非常迫切。

錢先生所主張的「歷史知識」如下:「故欲其國民對國家有深厚之愛情,必先使其國民對國家已往歷史有深厚的認識。欲其國民對國家當前有真實之改進,必先使其國民對國家已往歷史有真實之了解。」而要對歷史有「真實之了解」,就必須既知道歷史推進之「生力」,也知道過程中所遭遇的頓挫與波折,也即是其「病態」。

中國歷史的「生力」,其中之一是隋唐以來的文治之風。通過興辦科舉,平民參政之途大開,士人政府掌管實權,士族門第地位消融,社會相對公平,學術、思想和宗教自由亦受到尊重。至於近代中國的大病,病原始於明代罷宰相,尊君權,對文官肆意侮辱。及至清人入關,嚴防漢人,襲明遺制,變本加厲,舉國遂被「獨夫專制之黑暗所籠罩」。明儒承兩宋遺緒,士大夫還敢於抗衡君權,至清代學術氣節完全淪亡。清初三朝外表上的輝煌,只是權巧和壓制所造成的假象,清廷的敗壞和中國政治社會的百病,在清中葉以後表露無遺,並禍延至民國。

今天教人認識中國歷史,往往從清朝入手,可能是時間比較就近,文物比較就手之故。但是,如果對歷史沒有「真實之了解」,而只是流於歌功頌德、趣味薰陶,所得的可能不是真正的歷史知識,而只是意見宣傳。讀史而不通,小則浮光掠影,大則易遭誤導,可見通史之重要,也見通史之困難。