人稱蔡爺的蔡炎培先生仙遊,香港文壇的「爺」級人物,便只剩下崑爺(崑南)了。蔡爺生於一九三五年,和崑爺同歲,也和我父親同歲。和兩位爺們比,我只是兒子級而已。我父親兩年前去世了,今日聞蔡爺離去,不感意外。以蔡爺的文學成就,圓滿此生,實榮勝於哀。我不是詩人,不敢出來談蔡爺的詩藝。不過,對蔡爺的小說,我倒有過點滴淺薄的認識。

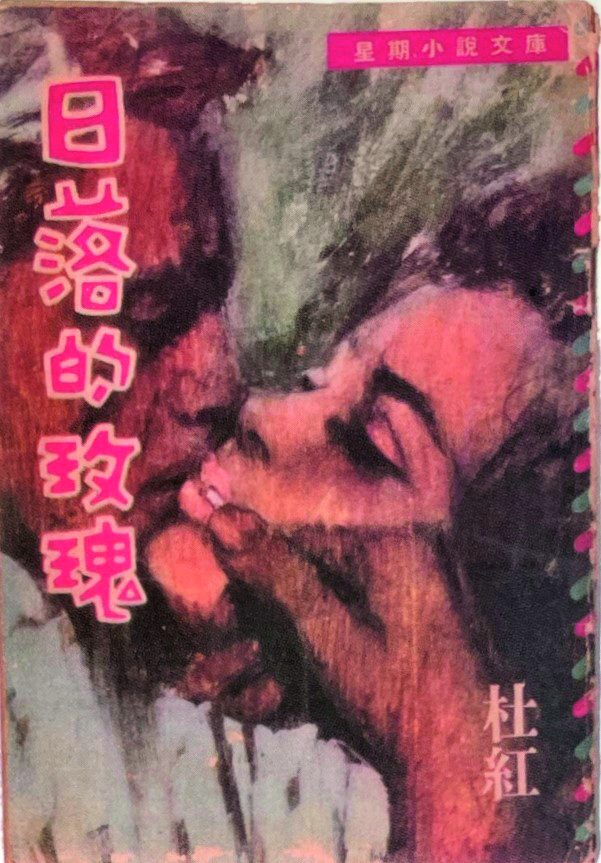

我和蔡爺沒有私交,只有過數面之緣,其中第一次,已是二○一○年。當時葉輝先生在籌備復刻蔡爺的舊作《日落的玫瑰》,找我寫序。我受寵若驚,心想:我何德何能,竟敢為大前輩寫序?熟悉蔡詩人的同行和學者,大有人在,幾時輪到我說三道四?但是,此書是小說,找一個寫小說的人來作序,也不是沒有道理的。於是便不敢怠慢,奮力鑽研,戰戰兢兢地寫成了近九千字的長文〈日落星提,殘紅孕綠:一代青年藝術家自畫像〉。

話說上世紀五十年代出現了所謂的「三毫子小說」,是一種廉價的通俗消閒讀物,每本只三、四萬字,輕薄易讀。初時「三毫子小說」以環球出版社為大宗,一九六五年明明出版社加入競逐,推出「星期小說文庫」,由文藝青年兼插畫家蔡浩泉主編。雖然以流行小說為主,但蔡浩泉魚目混珠地滲入了好些文藝小說。蔡爺當時以「杜紅」為筆名,從一九六六到六七年,一口氣寫出了六部小說,其中第一部便是《日落的玫瑰》,第二部則是《風孃》。這兩部是原創作品,其餘四部則是近似「偷橋」的外國名著改編。當時在同系列中的年輕作家,還有亦舒和西西。因為小說漲價,此時已是「四毫子小說」了。據李洛霞的訪談記載,筆名「杜紅」來自蔡爺喜歡的兩位作家:杜思妥也夫斯基和蕭紅。

葉輝先生推出的《日落的玫瑰》復刻版,包含了原先的《日落的玫瑰》和《風孃》。兩篇之中,以《日落的玫瑰》用力最深,也最有藝術性。所謂藝術性者,就是作者認為小說並不是為了說故事,而是要抓住故事「最緊張,最豐滿的一刻」,去呈現「小說的真實」。減低了情節的重要性,相對地,詩意的成分卻增加了。小說除了多處引述人物所作的詩(部分借用蔡爺自己的詩作),行文亦非常詩化。所以,作者事後也承認「有些地方詩的語言太多,足以影響小說藝術本身」。詩和小說的分野在哪裏,兩者有沒有融合的可能,這些其實都是很有意思的問題。蔡爺在這部小說中,做了非常大膽而具創意的嘗試。

《日落的玫瑰》其實也不是完全沒有故事的。情節的骨架還是可以讀出來。基本的情景是,女主角兼敘述者江二瘋在山頂餐廳寫信,憶述和男主角許星堤已成過去的戀情。(許已經自殺,具體原因不明。)當中穿插許的書信,構成鏡像似的敘述層,出現許多沒有解釋來龍去脈的情景和事件,以及沒有交代背景的其他人物。於是,在實在的餐廳場景中,衍生出多重如幻似真的場景。令情況更複雜的是,作者又引入了不少他自己的詩作,連女主角的名字「二瘋」,也是蔡炎培自己用過的筆名,而小說中那首題為〈日落的玫瑰〉的詩,原來也是作者的舊作。年輕詩人蔡炎培不但把自己的藝術家形象投射到男主角許星堤身上,也同時以女主角江二瘋為自己的分身。如此這般,小說不斷打破和跨越現實和虛構的界線。

令這個沒有故事的小說不至於支離破碎的,是以「心象」為原理的藝術手法。蔡詩人在〈焦點問題〉(1965)一詩中便有這樣的句子:「心象決定了形式」。這個藝術觀不但用於詩中,也同時用於小說中。我在那篇長序中,便分別談論到蔡氏小說中的「圓圈」、「鏡子」、「升沉」和「顏色」的心象。序文的題目〈日落星提,殘紅孕綠〉是這些「心象」的綜合。「日落」來自書題和詩題,「星提」取自男主角的名字「星堤」,與「日落」成對比。至於「殘紅孕綠」,出自〈日落的玫瑰〉一詩的末尾兩句:「拋棄著孤花的女子必孕綠 / 欣欣樹勢初認這殘紅」。「日落」而「星提」,「殘紅」而「孕綠」,沉而後起,死而後生。我以為,這表出了蔡爺的詩心(包括小說)中互相對比又互相衍生的「心象結構」。

《日落的玫瑰》復刻版出版後,葉輝在樓上書店為蔡爺搞了個新書會。我在會上第一次正式和蔡爺見面。當時我非常擔心蔡爺看了我那篇序會有何反應,會不會覺得我誤讀錯讀,或者盡是說些不着邊際的話。老詩人像中了六合彩似的,喜滋滋地說:無端端發達。這應該就是首肯的意思吧。我幸不辱命,捏了一把汗。老實說,無端端發達的應該是我啊!人人都知道,蔡爺好賭,尤其是賭馬。無端端發達一語,真是富有跑馬詩人的風範。在人生這場大賭局中,把賭注押在文藝上,蔡爺肯定已經發達了,而且也肯定不是無端端的。