娥蘇拉.勒瑰恩(Ursula K. Le Guin)是美國小說家。不過,提到她的名字,許多人似乎沒有聽過;這一點也不奇怪,因為她寫的是科幻小說。就像那位科幻小說的奇才菲力浦.迪克,寫了許多出色的作品,但知道他的讀者,科幻之外,並不多;直到他過世後,大家看過電影《銀翼殺手》,才知道他是原著者。文學界有一種潔癖,好像一沾上什麼偵探、科幻、推理等等的標識,就有損文學的光環。勒瑰恩沒有,她一直自稱寫的是科幻小說。

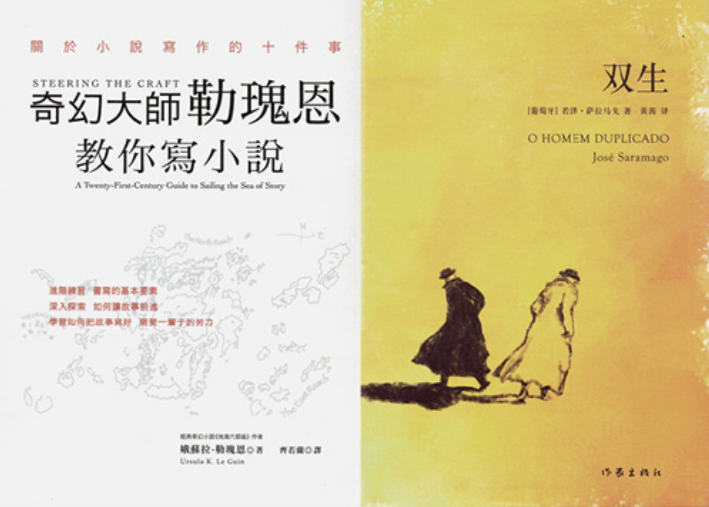

對我來說,小說只有好和壞兩種。勒瑰恩寫過許多精彩的小說,忽然寫了一本不同的書,不是什麼新的小說,而是教讀者如何駕馭寫作的技藝。勒瑰恩從來不是那種自以為「我很嚴肅,我不簡單;想讀我,你夠水平嗎」的作家。她的《地海傳奇》系列是寫給少年讀者的。那麼,勒瑰恩怎樣教寫作呢?她分十項,例如文字的聲響與韻律、形容詞與副詞,等等,並且舉了範例。其中第二項,是教我們要嚴肅對待標點符號。真巧,我恰恰在讀薩拉馬戈的兩本小說,其中標點符號的用法令我大開眼界。薩拉馬戈的小說句子通常很長,大量的文字連續不斷,相對起來,他只用極少量的標點符號。標點符號,看似無關宏旨,其實不然,每個出色的作家,幾乎都有他特別的用法,在字句之間,那可以是他獨特的文法。標點,是他的符號。我們應該從細微處去發現一個作家。

我正在讀的是兩本書,一本是《大象旅行記》,講述如何把一頭大象當作禮物,從里斯本送到維也納去的故事。整個旅途上,大象既乘車搭船,又得一步步攀山越嶺、穿過冰天雪地的險境,過程當然寫得詳細、有趣。寫法呢,有什麼特別之處?有,其中之一,正正是勒瑰恩要我們注意的標點符號了。

薩拉馬戈一如既往,文字密密麻麻,都是擠逼的板塊,句子連續不斷,每章不分段落,足足寫了十八章。文字之間少有空隙,真是密不透風。那麼,遇到對話時,又分不分行呢?通常的寫法是這樣的吧:

「所羅門是誰?」神甫問道。

「大象的名字是所羅門。」象伕回答。

「我覺得給動物起人名不太好,動物不是人,人也不是動物。」

「我可不會這麼肯定。」象伕回答。

上述的四句是神甫和象伕的對話,各講了兩次。傳統的寫法當然是分開四行,每段開始時低兩格字位,先用一個開引號,話說完了,用一個逗號,或者句號,如果是提問,則用問號,接着加上收引號,然後寫下什麼人說了這句話。

上述的寫法沿用了很久,從誰開始轉變的,眾說紛紜;其中一人,肯定是福樓拜。他在《包法利夫人》就把開引號和收引號廢掉,改用一個破折號──,成為以下的模樣

──去呀。

──不。

──左邊走!

──別害怕。

此外,福樓拜又把什麼「他說」、「她說」等指示盡量廢掉。這些──,最初出現,確曾令文評家大驚小怪。但讀書可不能被動地消費,必須從上文下理去理解。──多見了,也就習以為常,變得合情合理了。

喜歡板塊文字模式的人,也許會認為薩拉馬戈同樣不喜歡開引號收引號,不喜歡把文字分行,那是浪費篇幅,於是把對話壓縮、簡化,依自己的意願重新組織、安排,他這樣寫:

所羅門是誰,神甫問道;大象的名字是所羅門,象伕回答;我覺得給動物起人名不太好,動物不是人,人也不是動物;我可不會這麼肯定,象伕回答。

前一段對白佔五行,改寫後佔三行半,插在綿密緊湊的文字中間。但這和刻意壓縮、簡化無關。引號頻繁的一開一關其實是干擾,沒有人會因為沒有那種開關而不得其門而入。譯者王淵在譯後記中告訴讀者,原著一律用逗號,中譯則自行改用分號以幫助讀者。我不懂葡萄牙文,感謝他告訴我們,譯筆看來也順暢,舒服;一般讀者也許的確需要幫助。不過,不要以為閱讀無需磨練,素養之來,要吃一點苦,不能一味挑易吃的。如果譯者為《尤利西斯》最後好長的一段文字加上標點符號,用心良好,可不知喬伊斯會怎麼想。

我手上讀的另一本《雙生》,共十九章,也是全部填滿板塊式文字,所有對白插入板塊中,譯文也用分號來分別對話者,相信原著都用逗號,一逗到底才用句號,或連問號也不用。所以,我就得找原著和英譯來看看了。《雙生》還有另一特色,是一種創意,每一標點符號後必空一字格位,因此書頁中充滿許多罕見的間隙,彷彿無限通透遼闊,為內容營建出奇特的效果。