多少年前的事了。在國泰還是國賓戲院看《三月情花開》,不識愁滋味的小青年一見女主角麗莎明妮莉驚為天人,散場後頂着熱辣辣的太陽急步跑去烏節路唱片店,電影原聲帶找不到,找到一張收錄了主題曲的個人專輯,買回家歡天喜地聽了又聽。叫《星期六早晨到來》,迄今仍能勉強一字不漏背誦,包括中間那段和劇情息息相關的唸白──喟嘆廢青不務正業的長輩,訓導時愛說「讀書有咁畀心機,早就中咗狀元」,真是一針見血。

封面底色藍得像深夜的天空,沒有星沒有月亮,歌手輪廓分明的臉經過技術加工,與傳統美背道而馳的五官殷勤示範何謂氣質,彷彿向同道人宣告,信心就是幸福光芒的來源,斷線的風箏飛到天盡頭,落在哪裏哪裏就是歸宿。唱片另有一首《開往中國的慢船上》,當時不知道是經典舊歌新唱,也不知道歌名原意指賭徒一步一步輸得乾乾淨淨,自顧自陶醉於浪漫的甲板調情,懵然漂向白茫茫的彼岸。預言的無所不在確實不可思議,雖然我們大部分時候可能聽不懂。

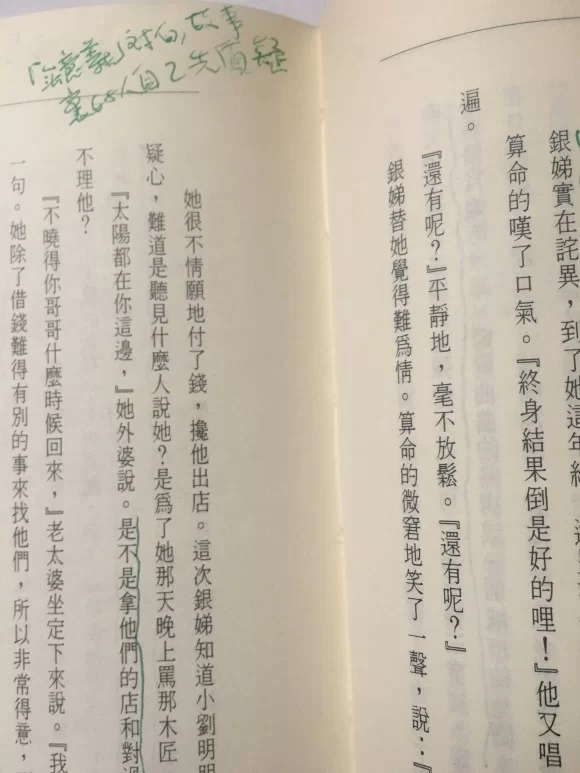

讀高克多的《八十日再次環遊世界》,隨着詩人從新加坡悠悠穿越南中國海,早已忘記的旋律又再響起,明妮莉帶點青澀的演繹肯定不入爵士專家法耳,但那種煞有介事的矯情正合青春口味,老來聽到記憶長廊傳來的回音,更覺得昔日的穿鑿附會是命運之神溫柔的提示。縱使從來沒有占卜嗜好,也像《怨女》裏被張愛玲戲稱「算命老手」的外婆一樣,喜孜孜接受相士恭維「終身結果倒是好的哩」,也不管心水清的旁觀者質疑:「到了她這年紀,還另有一個終身結果?」

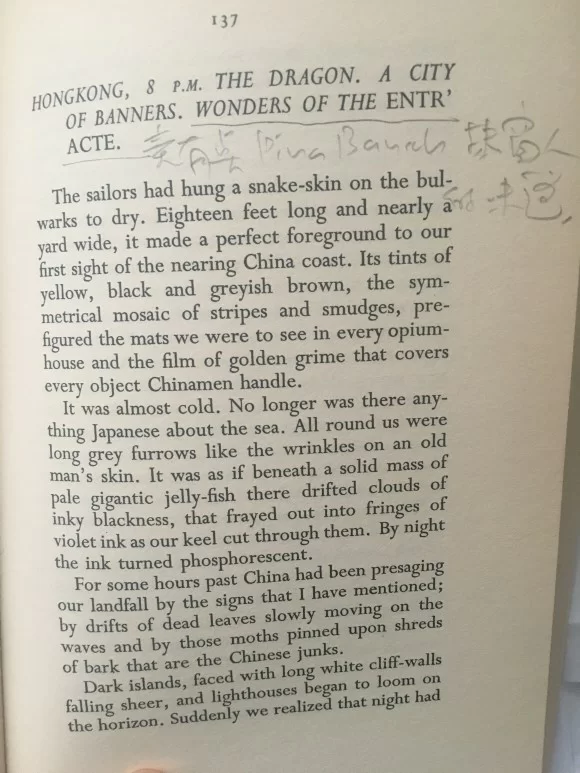

跳線跳進張的文字,當然不是偶然,高克多從輪船甲板第一眼目睹的香港,和我們的祖師奶奶簡直心有靈犀一點通:「香港在毫無準備下躍進眼簾。我們看見的,首先只有一團奇異地由山腳鋪到山頂的火焰,似乎各各標誌着一些重要訊息。世界上沒有任何海岸線,可堪比美那閃爍超然星宿的仙氣山丘,沒有夜可以像中國之夜一般降臨,綴滿影子、朦朧的流光和黯淡的陰霾。」《傾城之戀》乘船南下的女主角,印象幾乎一模一樣:「那是個火辣辣的下午,望過去最觸目的便是碼頭上圍列着的巨型廣告牌,紅的、橘紅的、粉紅的,倒映在綠油油的海水裏,一條條,一抹抹刺激性的犯冲的色素,竄上落下,在水底下廝殺得異常熱鬧。流蘇想着,在這誇張的城市裏,就是栽個跟斗,只怕也比別處痛些……」東方之珠的神秘誘惑,恐怕只有異鄉人能夠徹底感受,難怪不怕得罪人的高克多如此斷言:「見識過香港之後回望仰光和新加坡,它們不折不扣是稍大的鄉村,或者過譽的東方雜貨攤。」仰光我不敢講,但新加坡的雜則完全無可置疑,五湖四海匯聚的Singlish便是最佳例子。

從海上遠眺陌生城市的興奮,對不翼而飛的我們來講十分奢侈,近乎先祖遺下的胎記,一方面說不出所以然,一方面沒有辦法剔除。每逢在希臘愛琴海「跳島」,雖然目的地不外漁村,泊岸時我都興高采烈站在有利位置觀望,歸根究柢,也是因為趕不上那艘開往中國的慢船,企圖作出彌補吧?