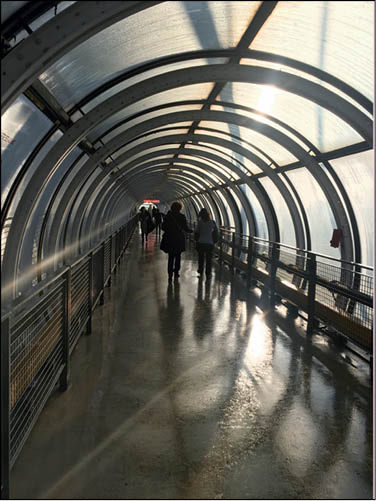

龐比度中心六樓外面那條透明的管狀長廊,總令我有處身科幻小說之感,尤其在自然光線發揮特別視覺效果的時候,彷彿現實的一周七天一天二十四小時一小時六十分鐘這些定律,瞬間完全失去意義,連生和死兩個字都有不一樣的筆劃。關於邱妙津的紀錄片,揭露了她自殺之謎嗎?不論動機是看展覽或者看風景,踏上著名的扶手電梯去到頂層,我記得那個位置曾經一再有人凌空躍下,為自己的生存劃上句號,由長廊另一端眺望,便是名副其實的盡頭,她告別塵世的路線,不會專程拐進市中心第四區吧?

有人說,蒙馬特是巴黎的一個村落,住在那裏的人自給自足,基本上不必長途跋涉「出城」也能安居樂業生兒育女,事實上有些居民真的與世隔絕,一輩子連香榭麗舍都沒有去過──艷舞他們有歷史悠久的紅磨坊,毋庸光顧麗都癲馬。想像中以自盡結束一生的台灣女子,應該比閨秀更閨秀,活在文藝死在文藝,眼中沒有風花雪月也沒有柴米油鹽,從戴高樂奔往蒙馬特的計程車,窗外一切都是浮雲。

當然全猜錯了。

春節在新加坡順口問建築師朋友,書架上有沒有那兩本戴着小說面具的自傳。獲得肯定答案的期望並不高,相識滿天下的老先生交際網雖然不乏女同志,但似乎不很關心女女世界的花花草草,業餘灌溉的是其他品種植物,想不到他慣性遲疑一陣,竟把《鱷魚手記》和《蒙馬特遺書》找了出來。拜年的親戚本來不多,從前我嚴守未成家立室者沒資格派利市的祠堂規矩,不敢隨便鬧革命,這幾年見到隔了一代的小輩又天真又可愛,高興起來傚仿天女散花,也並沒有報窮破產,可知付出量之小。閒坐着無所事事,打開書一頁頁翻下去,倒也津津有味。

缺乏文藝氣質的關係,只能尋找其他簽證遨遊那個世界,首先就發現,作者生前的活動範圍不但不局限於陌生的小區,還衝出巴黎去東京探訪另一女友哩,日常接觸的人也委實不少,一方面為正印花旦鼓起勇氣擔演《夜奔》而呼天搶地,一面和B女C女D女鬼混,齊天艷福絕對不遜於據說有遍地風流性格的男同志。別誤會我歧視,只是奇怪社交如此頻繁的蝴蝶,也有燈蛾的撲火志願,並且狠狠搬演遺書設計的諾言,將自己永遠停泊在二十六歲。冷血的讀者只能冷笑,這不是牛魔王找不到鐵扇公主的血淋淋童話是什麼,枕邊人本來就對她們共享的性生活不滿意,還要飽嚐拳打腳踢,沒有翻過《孫子兵法》也會萌起三十六着走為上着的念頭吧?自我中心的人缺乏幽默感之餘,也不懂得由肚臍眼抽身,跨進其他人的角度瞄一瞄自己,那句「沒有人搶得走你,也沒有人搶得走我」,不是不似祝英台哭墳的,就像到處都是張牙舞爪的馬文才,看似超越塵俗,然而有農村婦女最根深的恐懼。

有一位離了婚的台灣太太,多年後在香港某劇院重逢,旁觀者想不透當年我們認識的地點怎會是愛丁堡電影節,她翻翻白眼尖起嗓子說:「你忘了嗎,我那時嫁不對人。」大概是閩南語直譯,掉進廣東耳朵卻毫無隔膜,哈哈哈笑了半個晚上。性格決定命運,縱使那一位並非女同性戀者,以豁達自嘲作為治療傷痛的方式,不也值得借鑑麼?

從前三藩市我們家後面,街角有間女同志酒吧,名字似乎叫Scott,我一直想進去看看,A說,你找那些衣着品味和你一模一樣的香港叻女朋友陪你去吧,可惜問來問去沒有人感興趣。他那時天天迷頭迷腦讀科幻小說,除了Philip K. Dick還有Stanislaw Lem,前者被我戲稱同志色情專家,後者則得到哎吔親戚美譽。倒不記得,他逝世一年前來巴黎看我,有沒有帶他去感受龐比度中心的時光隧道。