直到最近,我才得悉《倫敦的街道》本來叫《巴黎的街道》,作者志在描述一羣流離浪蕩的失意人,「昨天的報紙,報導昨天的新聞」,落魄的足迹印在甲城還是乙埠,一點分別也沒有。簡直晴天霹靂啊!怎麼可能呢,英京牢固的印象,除了來自童謠《倫敦橋要塌下來》,就數青葱歲月聽到的這首,一個叫瑪麗鶴堅的女子,殷切獻身充當導遊,「讓我拖着你的手,帶你漫步倫敦的街道,我會介紹你一些東西,令你改變主意。」蹓躂的原來險些是香榭麗舍?太反高潮了。

應該是唸高中那段日子。學校教美術的老師比我們大不了多少,印度籍,高高瘦瘦,戴一副很約翰連儂的金絲眼鏡,手指之修長教人側目。名叫悉尼,姓什麼我完全記不起來,剛從倫敦畢業回到新加坡,執教鞭大概是糊口的權宜之計。之前這科的教師,無一不是五六十歲的南來畫匠,和學生格格不入,身上還有股名副其實的酸氣,忽然來了個溫文爾雅的孩子王,當然眼前一亮。是間當時試辦的初級學院,海選全國會考成績最優秀的高材生,破天荒採用選課制度,希望學生按潛質和興趣進修,我雖然只得十六七歲,卻已經略曉濫用自由之道,一天到晚流連畫室,把其他功課荒廢得七七八八。

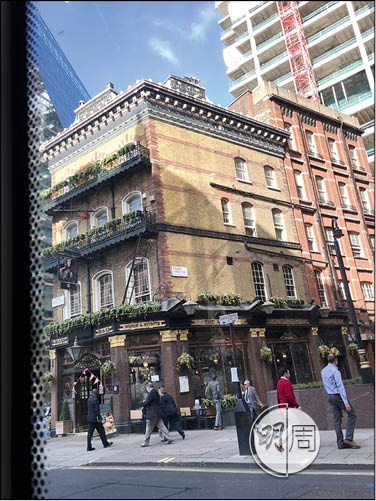

一面畫畫一面聊天,漸漸知道倫敦有間俏西美術學校,史隆廣場徒步走去十多分鐘,帝王路沿途都是有趣的小店,賣五顏六色的玻璃珠和二手衣服,人人友善而且漂亮,加上同期聽到鍾妮梅藻的《俏西早晨》,一廂情願以為她唱的也是這裏,夢境目的地就糊糊塗塗鎖定了。說出來好笑,我對前殖民地宗主國的認識,不是來自想當然的電影,而是匪夷所思的電影雜誌,一次偶然機會見到偏愛刊登裸露男星劇照的《Films and Filming》,冰淇淋不吃白不吃,自此每個月都跑到書店購買,羊頭狗肉一石二鳥。雜誌有印了戲院名字的廣告,我就幻想窮學生節衣縮食,住在宿舍小房間天天以麵包和罐頭番茄豆填肚,放學後匆匆忙忙跳上駛往西盡的紅色雙層巴士,狠狠把所有課餘時間花在伸手不見五指的黑暗空間裏。不是不喜歡美術,但唸書不過是藉口,真正渴望的是看電影和談戀愛──排名有分先後。

毫無精誠可言,難怪金石不開,填了入學申請表格寄去,隔一陣收到拒於門外的回音。也不特別失望,抱着一種東家不打打西家或曰大丈夫何患無妻的態度,嚯一聲飛到樂意接受申請的美國,一樣歡天喜地。三年後放暑假歐遊,查到該校宿舍夏季外人可以租住,馬上決定倫敦站非在這裏落腳不可,算是報仇也好算是還債也好,這才明白到底是介意的。

後來再沒有在這區住過,甚至連兜圈也少,這回專誠去吃一頓午飯消磨了兩三小時,純粹是意外帶來的意外。抵埗第二天,和同行的前度去皇家學院看大衛鶴尼展覽,接着向國家畫廊方向進發,計劃在附近喝下午茶。有東張西望習慣的他如常落後三五步,誰不知走到賴斯特廣場忽然失去蹤影,回頭搜索,見他坐在街角建築物窗台蹺起腿彎起腰,沒好氣趨前探問,原來踩中一口釘,正在企圖將它拔出。我以為插在鞋底,義不容辭幫手,又拔又鑽的,拉出來的螺絲釘起碼一吋長,根本插進腳板去了。於是連忙截的士直奔醫院急症室,輪候了兩小時,不幸中的大幸是筋骨無損,注射破傷風針後打道回旅館。

雖然傷者只能以蝸牛速度邁步,可以不走動更好,剩下的一天還是要打發的。旅館門前是巴士站,我研究了一輪,發現十一號駛向俏西。那就搭十一號吧。