一個人需要知道的知識或訊息,即使沒有刻意找尋,還是會從不同的途徑遇到,一旦碰上,心裏就會在瞬間明暸:「這就是我一直等待的東西。」

讀到安東尼.杜爾的《呼喚奇蹟的光》,我再次肯定了以上的想法。我並不是在書店或圖書館裏遇上這本書,而是看了改編自小說的影集。文字創作被改編成電影或劇集之後,不免就成了另一副面目,但是,卻可以觸碰觀眾不同的神經和肌肉——我一直認為負責處理影像和文字的是身體內兩組不同的解讀器官。

《呼喚奇蹟的光》以二戰為背景,描述失明的法國少女瑪莉,和在孤兒院長大,又因擅長裝組和修理收音機和通訊器材而被納綷強迫入伍的少年韋納相遇的過程。小說探討的其中一個主題,是人和人之間的連結和愛,如何超越絕望——就像處於黑暗之中,伸手不見五指的時候,要記得其中有光,即使那是肉眼無法看見的光,也是切實地存在。在小說裏,收音機的頻道13.10就是光的媒介。瑪莉的叔公、瑪莉以及韋納,先後在不知道有沒有聽眾的情況下,對着連接到廣播頻道的裝置,向着虛無的世界另一端,一再訴說、解釋、辯證,以至宣揚信念。願意溝通本身,就是心裏堅定地相信,即使四周一片漆黑,也必定有光。

看到《呼喚奇蹟的光》的影集,再找原著小說來讀的時候,我正在寫長篇小說,寫長篇是一個旅程,有時延綿數年。寫作這行為,其實跟對着廣播的麥克風說話有點相似,都是,不管如何都要發出聲音。在小說中,私自在頻道裏廣播以及收聽廣播,都是違法的,會被納綷處死。可是黑暗無法阻擋光——小說裏的三位角色這樣相信。而透過文字發出聲音的人,則永遠不會知道,這個世界是否需要這些文字,又有沒有需要讀到這些文字的讀者。作者在寫作時,也不會知道,此刻寫下的,會否觸犯了未來的法律。

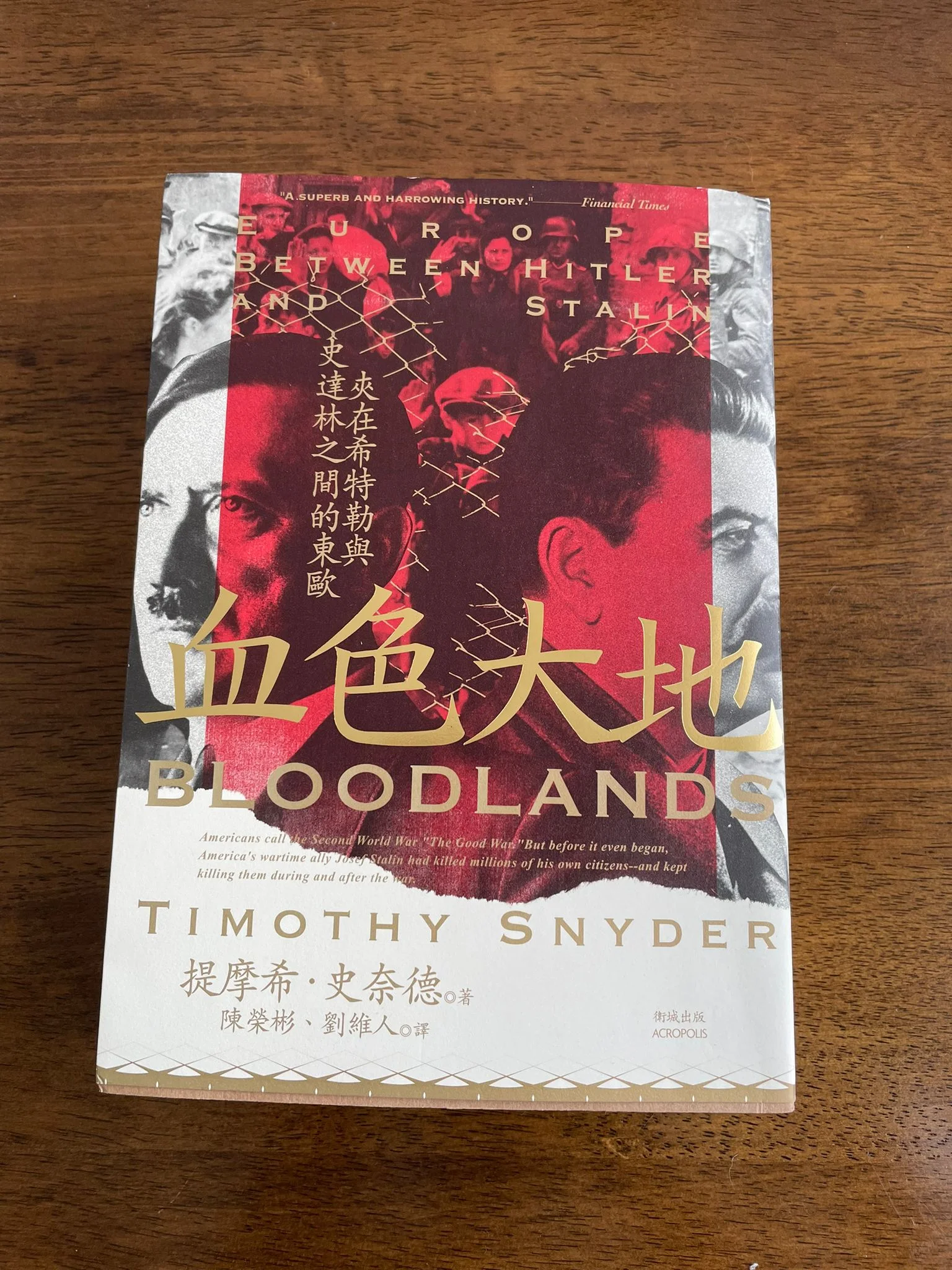

點開《呼喚奇蹟的光》之前的一周,我翻開了提摩希.史奈德的《血色大地:夾在希特勒與史達林之間的東歐》。跟史奈德另一本為人熟悉的的輕巧作品《暴政》不同的是,這本結合了嚴謹的學術研究、資料搜集、辯證和引人入勝敘事技巧的著作,是七百多頁的厚甸甸大書,揭開了納綷時期,那些被種族清洗的在集中營之外的猶太人,以及被牽連在內而喪失性命的非猶太裔人士,在哪裏以及何時被暴虐致死。

二戰時期的事情,已經成為歷史,跟今天的我們毫不相干嗎?史奈德在序言中已否定了這一點。在此書付梓後十天,他的一位舊朋友,波蘭文化部副部長托馬斯,搭上飛往俄羅斯班機前往卡廷,協助辦理紀念波蘭歷史記憶中最重要大的罪行:一九四○年,蘇聯秘密警察在卡廷等五個地點大規模屠殺波蘭公民。可是,托馬斯所乘搭的飛機失事墜毀,托馬斯連同機上所有的波蘭精英無一生還。

《呼喚奇蹟的光》的結尾,美軍解放被納綷佔領的法國,於是,盲女瑪莉獲救,卻必須跟作為德軍的韋納分開,他們約定以頻道13.10作為彼此的連繫。即將成為戰俘的韋納答應他會盡力活下去,等待和瑪莉重遇的一天。而作為讀者的我們都知道,這種希望之光多麼渺茫,因為被關在戰俘營內的德軍,最後生還者寥寥可數。

操縱着戰爭的並非立場和膚色,而是惡意,而惡意人皆有之。陷入仇恨和歸邊總是容易,梳理每一場戰爭背後的歷史和錯綜複雜之處卻需要更大的慈悲、智慧和耐性,放諸二戰以及目前的以巴戰爭皆是。