陰雨持續多天之後,灰色天空的上午,我前往法庭旁聽一宗案件的判刑之前,先到樓下的快餐店吃早餐。在收銀處排隊輪候購買食物,店員突然高聲拒絕前面一位客人的要求。「沒有。」店員揮動的手,其實是為了驅趕。穿着短衣短褲的年邁客人不斷更改食物的選項,但店員已鐵了心逐客。旁觀者都清楚地明白,那是因為他發出了一種強烈的、無家的氣味。一個人只要無家,而且洩露了無家的特徵,就像失去了一層可以保護自己的皮膚,容易遭到四方八面的攻擊─執法者可以沒收他的家當、店員可以禁止他進入店內範圍、路人迴避他。最後,無家者只能說一句粗話表達憤怒,然後離開。

我買了食物之後,跟在他身後。我真正想做的其實是,上前問他想吃什麼,給他一碗溫熱的食物填充飢餓。可是我們相距太遠,我看到他走到便利店之前,手放在門把上,似乎想推門進去,但遲疑了一會又放下。或許他還沒有從快餐店的挫敗經驗中恢復過來,於是他又走遠了。在微雨中,他走向公園。只有在露天的場所,才不會有穿着制服的人皺着眉頭叫他離開。然後,我放棄了。或許,有一個很厚的氣場包圍着他,使我無法進入他的範圍,也有可能,被厚繭似的無家氣場所包圍着的是我。

之前的一天,暴雨,我到了相同的快餐店,想買一個素豬排飯當午餐,相同的店員用一種拒絕的眼神告訴我,這款食物要暫時停止供應。我無法知悉原因,而且餐牌上並沒有貼出「售罄」。

有些人沒有外在的家,有些人失去了內在的家。外在的家就是可以安居其中的房子,有了住址和四面可以提供保護的牆,人才可以在裏面,把自己的陰暗收藏。畢竟,可以保持頭臉、身體和衣服潔淨衞生,其實是需要有相當經濟基礎(例如可以付出昂貴的房租)才可以負擔的行為。內在的家是堅實的自尊自重和安全感。缺失外在的家的人,或許會因為欠缺資源整理儀容,甚至難以符合在疫情之下對於清潔的標準,而惹來嚴苛的批評和排斥目光;失去內在的家的人,也會發出一種嗅不到卻難以忽略的氣味,使每個遇上的人都接收到「這個人的界線可以被盡情入侵」的訊息。我看到了那個無家者,因為,我也是一個隱性無家者。

我在快餐店吃完早餐,前往法院的車子上,便掉進了懊悔的深淵裏,腦中全是那個無家者飢腸轆轆的無助的樣子。我一直問自己,為何無法突破那個厚甸甸的氣場,把食物塞到他手裏。或許,那是因為連續多天,半夜總是會從驚懼中醒來,然後再也無法睡去,也有可能,是對於任何陌生的人和事的不信任感,跟任何人的連繫,也藏着冒險的成份。

提摩希.史奈德在《暴政》中提及,人在一個極權的恐怖狀況之下,能夠保持希望的其中一個方法,就是維持和陌生人的連結 ─ 一個微笑、一句問候,或至少一個表達善意的舉動。然而,我卻做不到這麼簡單的事。在這個城巿裏,真正擁有家,而且安穩地活在其中的人已經愈來愈少。要不,人們帶着家人捲蓆逃到另一個國家再建立家;要不,人們被抓進牢房,不得不離開已有的家;要不,根本無法支付一個家;也有的人,被家所遺棄。

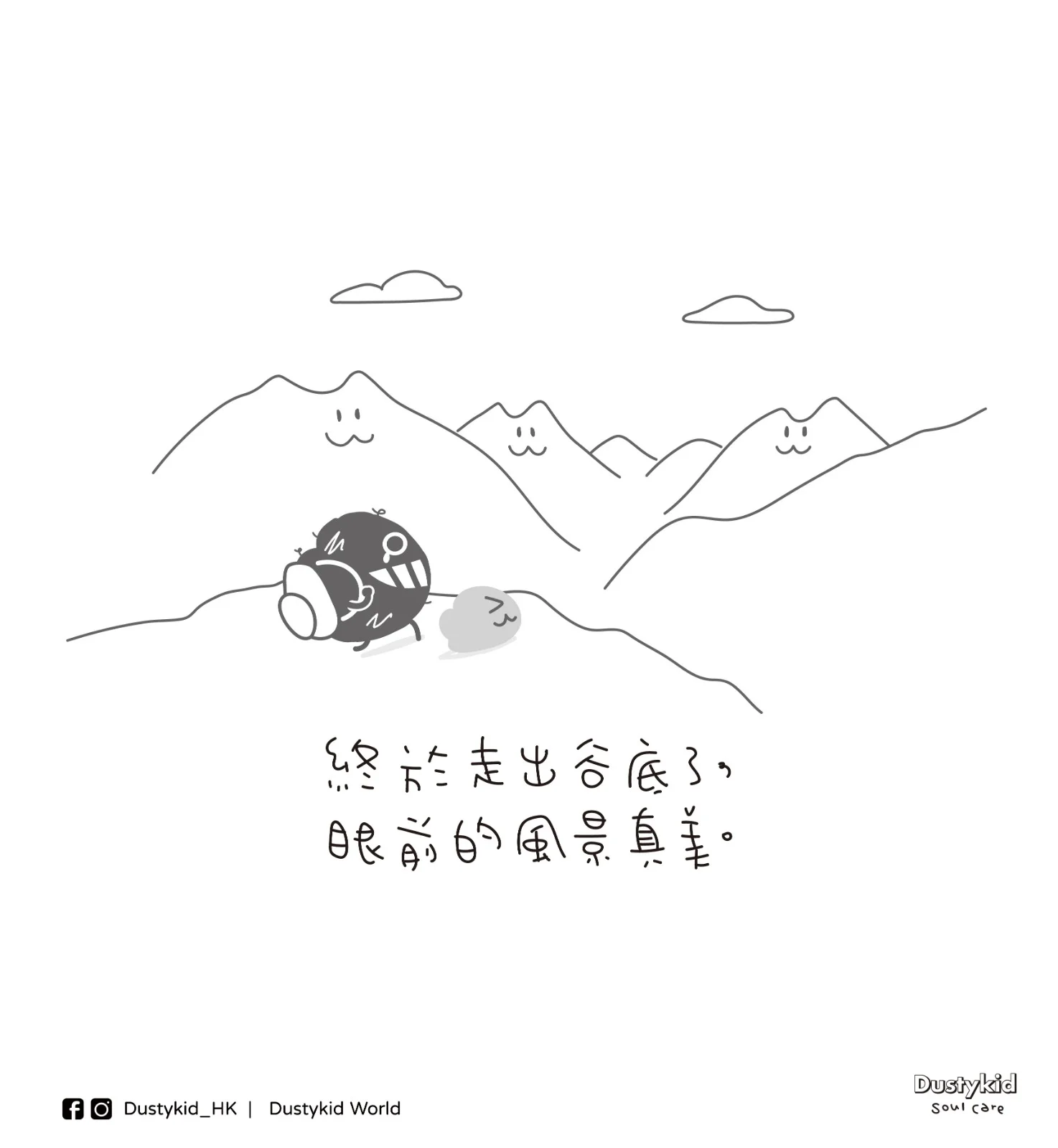

或許,在真正可以產生連結之前,先辨認 ─ 認出無家的他者,也確認無家的自己,並對「無家」這件事寛容地包納,然後再選擇下一步。我對自己這樣說