有一次,我和一個當時一起鬼混的老朱,在羅斯福路福州街巷子裏的一間晚間化學補習班—那一間教室擠着可能快兩百人,全是我們那年代台北市各高中的學生,男大生約都是卡其服,女生則是深綠、白、嫩黃襯衫,百花雜混,不曉得我和老朱這兩個廢材,為何也蹭在那些好孩子裏──我們和一個叫「江明」的中正高中的傢伙槓上了,但他太瘦削了,於是我們約好下周各自去叫人來火拼。

當時,我不以為意,那個「江明」看起來就是沒在混的,他能叫什麼人?一周後,我找了蔡,我想小場面,他那個狠勁、氣勢,去恫嚇對方一下就算了,蔡隨手在路邊工地,撿了根木條,用報紙包起來(「讓他們以為是掃刀,會驚。」)總之,他是專業的,殺手級的。

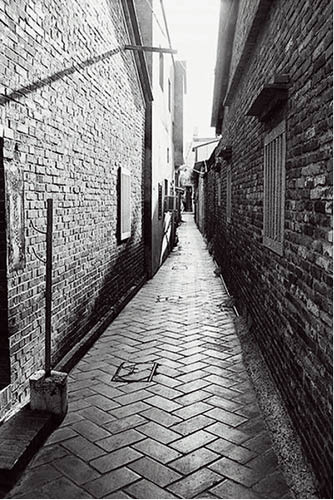

我記得那時黃昏的光影變化,不知為何在羅斯福路那一帶的巷道裏,或因當時的櫛次鱗比的老屋羣,那些佈滿灰塵的門前盆栽闊葉,靠近大馬路的八個攤車亮起的燈泡和蒸煙,形成一種那些離開學校後,還跑來這舊公寓裏違反消防管制的化學補習班,那些不同制服的高中生,一種「路上行人欲斷魂」的惶然印象。

我和蔡、老朱,三人囂張的在那補習班樓下抽菸、笑鬧,但轉頭看見那邊過來的十八個人吧,真的很像電影的排場和造型,那個江明後面,跟着一排高壯、滿臉兇惡的傢伙,各自把木劍橫着在背後,兩手抓握兩邊,或是拿着腳踏車鏈條;斜拖曳着雙節棍、長棍,甚至還有一個拿着狼牙棒(不誇張)……朝我們走來。

我當然受到很大的震撼,原來對方是來真的!但蔡戴着墨鏡,看上去完全不為所動,他把菸丟了,朝對方比一比,那個意思是,我們到巷子裏沒人的地方談,然後我和老朱跟着蔡,往那老社區的巷弄迷宮裏,沒頭緒的在前快走(我不知道蔡的意向,他是真的沒把這批有點像cosplay日本鐵血高校漫畫的俗仔看在眼裏,還是找尋逃脫的可能),那一批人隔着二、三十公尺在後尾隨着,我們往前繞那迷宮啊,聽到他們後面鞋跟雜遝的敲響,甚至他們有點在嘲笑我們:「有卵蛋別走啊。」我剛回頭故作狠招呼着:「有卵蛋來啊。」我們當然不能讓他們確定我們正拋槍卸甲想落跑。

但終於走到一條死巷子裏,前面沒路了,蔡轉過身,手持着那報紙包起來的木條(我發覺蔡的「真正黑社會氣氛」,和那報紙包的不明物事,對那羣中正高中的太保,還是起了一定震懾),他說:「今嘛是袜按奈解決?」那羣全副武裝的高大傢伙,面面相覷,我看出他們好像跟「江明」也不是很有交情。他們可能判斷這是壓倒性優勢?或莫名其妙被這小個子,看起來很有來頭的,用掃刀砍,那就不值得了。

蔡說:「不然當事人自己解決。」突然我就和江明鼻子頂鼻子,胸對抗胸,站在兩造人的最中線。

江明也戴着老虎指的皮手套(仔細想來他們這一夥真的太耽美,太熱愛造型了),有點氣宇的指責我和老朱:「你們上課不上課,在那邊一直吵什麼?」

我忍不住笑出來了,我太愛這傢伙了,他們這一大羣,三兩下就把我們三個弄死,結果他說出這是什麼陣前喊話?

蔡在一旁用海口腔台語說:「不然,釘孤支?」

就是我倆自己一打一,打一頓,不關旁人的事。

我說:「我和你打,不公平,來,我排一個你們裏面體格比較好的。」

然後這些重武裝的呆瓜,真的一臉被選健美先生的老實表情,任我的手指在他們的臉孔間移動。

我選了一個看起來像十八銅人那種顱骨、肩膀、脖子都特粗壯的(我好後悔),說:「就是你。」