傅聰家有一幅對「往燕來鴻歲聿暮,高陵下谷宖同遊」,「宖」字本來就少見,又與《史牆盤》中不同,要不是羅振玉寫過,我還真不認識。「歲」字寫法也極怪,與常見的甲骨文左右調轉了,像陳夢家整理的「賓組」卜辭。顯然陳夢家比羅振玉晚得多,但這並不能證明《殷墟書契考釋》就是羅振玉寫的,說不定是從王國維那裏買來的呢?就像當年陳夢家從羅振玉的四兒子手中買來一樣。

與陳夢家命運相同的是,傅聰的父親傅雷也是文革死的,都是自殺,都是吊頸,都是同一天:一九六六年九月三日,一個北京,一個上海。

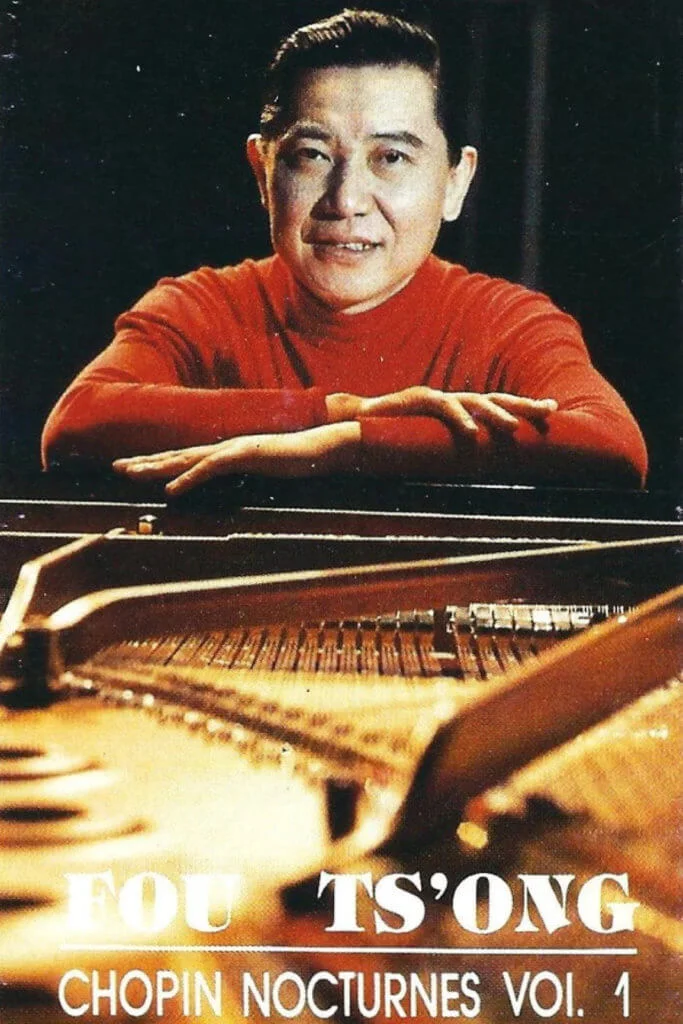

我是在YouTube上看的,至於是誰寫的看不清,只是傅聰訪談中的背景。是客廳,但「往燕來鴻」卻見證了傅聰的一生,漂泊的遊子,是傅聰,是蕭邦,也是李煜。

傅聰擅長用古詩詞來形容音樂,說蕭邦有李煜味,這倒不是說民國那代人有李煜情節,從王國維到傅雷。國破山河在。而是蕭邦曲子中的壓抑、沉痛,像極了李後主。那不是常人眼中的春風得意,而是有着宏大生命意識及宇宙浩蕩的情懷。他的輕,他的歡快,即使是瑪祖卡(Mazurka),也有着沉重做着底子。所以傅聰說,蕭邦的《前奏曲》是《飲馬長城窟行》,但僅僅是「綿綿思遠道」而不是「上言加餐飯,下言長相思」。

說是痛,其實是真,也有歡快的時候,比如《前奏曲》的第三首,溪水在流淌,鳥兒在歌唱,這種巨大的反差中的含而不漏,讓我想起王勃的「山山黃葉飛」,溫情中有大氣象。要不就是初唐開闔,要不就是晚宋絕唱,絕不做苟且偷生的人。就像文天祥「時窮節乃見,一一垂丹青」,一一是真好,要是改成一切、一概、一直就完了,這就是傅聰。就得一一,兩個一字,加深了悲痛,加深了低沉,頗有老杜晚年作風,「穿花蝴蝶深深見,點水蜻蜓款款飛」要是緩慢就完了,緩緩也太生,只有款款二字,論速度,論流暢,都在點上,這就是疊字,這就是情緒,這就是自《詩經》而來的傳統。

傅聰是懂這個傳統的,懂故而熱愛,熱愛故而通感,進而在幾乎任何場合,都用古詩詞來啟迪人,頗有禪宗「話頭禪」的機智。就像他說德彪西是「寒波澹澹」,莫札特是「落木蕭蕭」,其實元好問或杜甫已經不重要,重要的是疊字傳達出的情緒。顯然,傅聰也是通過這種方式來進入音樂的,從古詩詞,從疊字,進而到瑪祖卡,就像打通任督二脈,進而到德彪西,到莫札特,融會貫通,但又與眾不同。

你聽他的蕭邦,無論是《夜曲》還是《前奏曲》都那麼清晰,音與音之間的縫隙像刀刻一樣,這卻不是傳統水墨畫中的留白,更像是木刻版畫上的具體。他把連續的蕭邦撕碎了,比如《前奏曲》第二首,沒有了圓潤柔和,成了塊石累累。這一點,他不同於那些進入傳統出不來的人,無論波蘭,還是英國,都洗練了他身上的傳統,使得他能把埋在土裏的傳統轉化生成新的東西,每一個音,都新鮮地從心裏迸發出來。一覽無餘。但沒有修飾並不是不滋潤,而是把滋潤具體化了。不是絲綢,而是玉石,有種堅硬做着底子。這其實是中國文明中最深層的東西。那些說含蓄、包容,也沒錯,但僅僅是表層為人處事。

但傅聰又不同於西方人,他的「斷」不是西方彈奏貝多芬似的慷慨,蕭邦的愉悅是安詳,貝多芬的愉悅是興奮。又不同於古爾德彈奏巴赫時的理性,傅聰不是響,而是靈,是一種不可抗拒的命運的力量,是生發,而不是演奏,是流露,而不是製作。雖然不可抗拒的本質是接受自然,但又不是中國傳統中的繞過去(與之相對的是穿過去),而是西西弗斯似的無時無刻不在抗爭而又接受神的懲罰。是佛教裏的苦行僧,是東正教的聖愚,但絕不是濟公,濟公缺乏控訴。所以這種糾結、壓抑,是亡國之痛,是黍離之悲,從李煜到蕭邦,到傅雷、傅聰,一脈相承。更可悲的是,波蘭死在普魯士、沙俄手裏,而中國死在自己人手中。

作者簡介

末之齋,做藝術,偶爾寫作。