《後人間喜劇》出版已有兩個多月,陸續聽到一些評語,自然是有好有不好。台灣科幻小說評介網站給它四顆星,認定這書是一本「真貨」,我算是鬆了一口氣。該評論認為小說的開局很好,對結尾卻感到失望和感嘆,覺得是把一本好書寫壞了。令人扼腕的是它的「二元結局」,也即是「既可真也可假」的模稜兩可。另外,有讀者批評小說後半的情節邏輯不一致,頗有自相矛盾、接連不上的地方,或者所謂的「犯駁」。

關於完整性的問題,我在寫作過程中也曾認真思考過,但最後還是決定採用現在的寫法。出來的成品縱使不能令人人都滿意,但至少可以說,這不是輕率、疏忽或力有不逮的結果。事後說什麼也無法改變作品給人的印象,但交代一下創作初衷,也可以聊作意見的交流。《天能》導演諾蘭因為戲中一句”don’t try to understand it, feel it”而被不斷嘲笑。連歌德面對《浮士德》被批評的時候,也以”incommensurable”(難以比擬、沒有劃一標準、不能理性分析)來作辯解。不過,《後人間喜劇》的寫法是可以解釋的。雖然,這個解釋最終建基於某種不可解之上。結果也只能像康德所說,”comprehend its incomprehensibility”了。

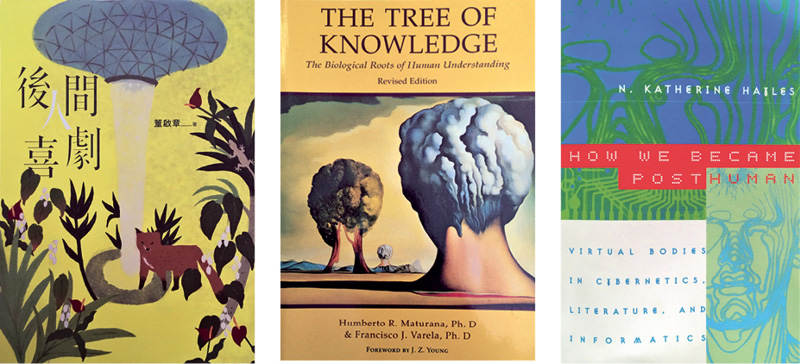

我並不是在玩弄語言遊戲。《後人間》在情節和邏輯上的不一致、欠完整和歧義多出,是主題(內容)和手法(形式)配合的結果。與其說這是一部「有關」模控學的小說(a novel about cybernetics),不如說它是一部「模控學式」的小說(a cybernetic novel)。對於模控學的理解,我採取了Katherine Hayles在《How We Became Posthuman》中的看法。Cybernetics不只是一種系統控制論,也不只是像卡維爾諾所說的元素組合遊戲,而是更深層次的遞迴原理的運作。在模控學第二波發展中,生物學家馬圖拉納(Humberto Maturana)和凡瑞拉(Francisco Varela)提出了生命系統的「反身性」(reflexivity)的問題。(我在小說中只談到第一波的代表人物維納和夏農。)「反身性」來自系統運作中不可或缺的「回饋」(feedback)。第二波科學家試圖跳出傳統的封閉式盒子模型和線性的目的論結構,建構出新的「自生系統」(autopoiesis)和「人工生命」(artificial life)理論。「反身性」、「回饋」、「遞迴」(recursivity)等,是一系列相關的概念,意味着系統的運作必須經過來回反復的層遞進程。

在文學創作上,有一個現在已經被視為過時的概念,叫做「後設小說」(metafiction),也即是自我指涉(甚至推翻)的小說。也許後設小說潮流已成歷史,但我認為所有小說都包含「後設性」,就像所有生命系統都存在「反身性」一樣。我在模控學中找到把小說的「後設性」重新提出來的契機。作為模控學式小說的《後人間》必須採用後設的形式,於是便出現了所謂的二元結局、真假不分、情節推翻和層面置換等等,被認為是違反邏輯一致性的寫法。這也是「後人間」中的那個「後」字的真正意思,而且不只一個「後」,而是不斷遞迴的一直「後」下去,直至前後相接,循環往復。小說中的甜甜圈意象不是率意為之的。

喜劇的問題其實跟「後設」的概念密切相關。書名表面上指涉巴爾扎克的《人間喜劇》(La Comédie Humaine),真正召喚的其實是後者所指涉的但丁的《神曲》(Commedia Divina,《神聖的喜劇》)。我們不妨想像,《後人間喜劇》的三個部分,分別對應《神曲》的〈地獄篇〉、〈煉獄篇〉和〈天堂篇〉。主角胡德浩就是但丁以自己為原型的主人翁,而柳海清映照的是永不可得的理想女性Beatrice。最後離開地球升上太空的新加坡,就是《神曲》中靈魂的終極歸宿「天堂玫瑰」吧!這樣說好像有惡搞《神曲》的意思。對的,我所理解的喜劇同時是戲仿(parody)。它不但是對現實(社會政治)、對形式(科幻類型)的parody,也是對喜劇本身的parody,也即是「後喜劇」了。《後人間喜劇》戲仿韓劇《鄰家律師趙德浩》,應該不言而喻。不只喜劇的內容好笑,連喜劇本身的形式預設也很好笑,例如種種巧合、錯摸、出其不意、逢凶化吉、大團圓結局等。我們常常樂此不疲地取笑肥皂劇中出現的這類元素。進(退)一步說,喜劇本身就包含後設,因為讀者或觀眾一定要站在人物的「後面」,才會感到好笑的。如果身在故事「裏面」,就笑不出來了。

模控學第二波提出的「反身性」、「遞迴」,或文學上相關的「後設」和「自我指涉」,令我找到突破或推翻封閉系統的可能。事實上,自從《心》之後,我在近年的每一部小說裏面,都設置了讓叙述產生自我矛盾,也即是令虛實的邊界崩解的機關。在《後人間》中,讓一些讀者不解的人物「黑」(以我自己為原型),就是扮演着穿插現實和虛構,拆解小說內部的完整性的角色。黑究竟是真有其人,還是只屬胡德浩的幻想,或者是他自己的分身,是沒法確定的。他人如其名,是文本中的意義的「黑洞」。讀者儘管可以不喜歡和不同意這種設置,但這是出於我的小說觀,而不是隨意亂寫的。

最後,也許比以上一切更重要的,是莊子。所有刻意「犯駁」或者「二元性」的地方,說穿了就是「莊周夢蝶」。不是一覺醒來,可以回到現實去的南柯一夢,而是不斷互相轉換的齊萬物,同真假。但這不是虛無主義,而是「得其環中,以應無窮」,也即是甜甜圈立體運算法的精髓。說真的,莊子很科幻,也很cybernetic。莊子也很搞笑,很愛遊戲。看他怎樣惡搞儒家的聖人就知道。不過,他並不是輕率地搞笑,而是帶着人間大悲情地搞笑。歸結為一句話就是:「以天下為沉濁,不可以莊語。」如此說來,莊子也很「後人間」。