其實這篇應該叫做「亡魂再訪錄」,不過「傳記巡禮」意思比較明白,聽來也較順耳。也不是因為時近清明節,覺得是時候往書架上掃掃墓,拜拜精神上的先人。只是早前談過傳記小說,順便想聊聊傳記這種文類。如果嫌墓地的比喻不吉利,也可以把書房想像成古希臘的萬神殿,或者倫敦的西敏寺。(英國聖公會也真是夠開明的,連提倡演化論的達爾文都容納其中,而無神論科學家霍金也即將進駐。)

當然,墓碑也有很多種。有一種是屬於作者自己的,也即是他自己的作品。這種墓碑,有些人只有一塊,有些可以累積到一整列,端看作品的多少。也有一種墓碑,是他人給自己立的,上面記載了主人翁的一生事迹,那就是傳記。值得作傳記的,自然都是在某專屬範疇裏有重要貢獻的人物。傳記作者雖然也是作者,但角色卻是卑微的,很少人會記得他們的存在。也許我應該趁此機會給這些默默的作者留名。

我很佩服傳記作者,除了因為傳記其實非常難寫,也因為他們為另一個人所願意付出的心血──一部好傳記的大部分榮光,都歸於傳記的主角,而不是作者自己。所以,我相信寫傳記的人,一定對所寫的對象充滿敬意、欣賞,甚至是愛。但是,作為歷史學家的一種,傳記作者又要保持距離,在資料繁多的時候進行篩選,在資料不足的時候小心推敲,防止自己的熱情影響了傳記的客觀公正。當然,傳記所寫的是人,寫傳記的也是人,傾向和偏見在所難免。這也是讀傳記的時候心裏有數的事情。

我花了點時間把家裏收藏的傳記類作品找出來,結果竟然也有二十幾本。因為傳記的基本特徵就是篇幅長,所以堆滿桌子上的厚重磚頭,很可能是一個普通讀者十年時光的閱讀量。我不是個恆常的傳記讀者,但多年來斷斷續續地為了一時的興趣,原來也買了好些。看着這些書中巨人圍在一起,感覺就像跟二十多年的老朋友們聚首一堂,心頭不禁有點溫馨,又有點感慨。

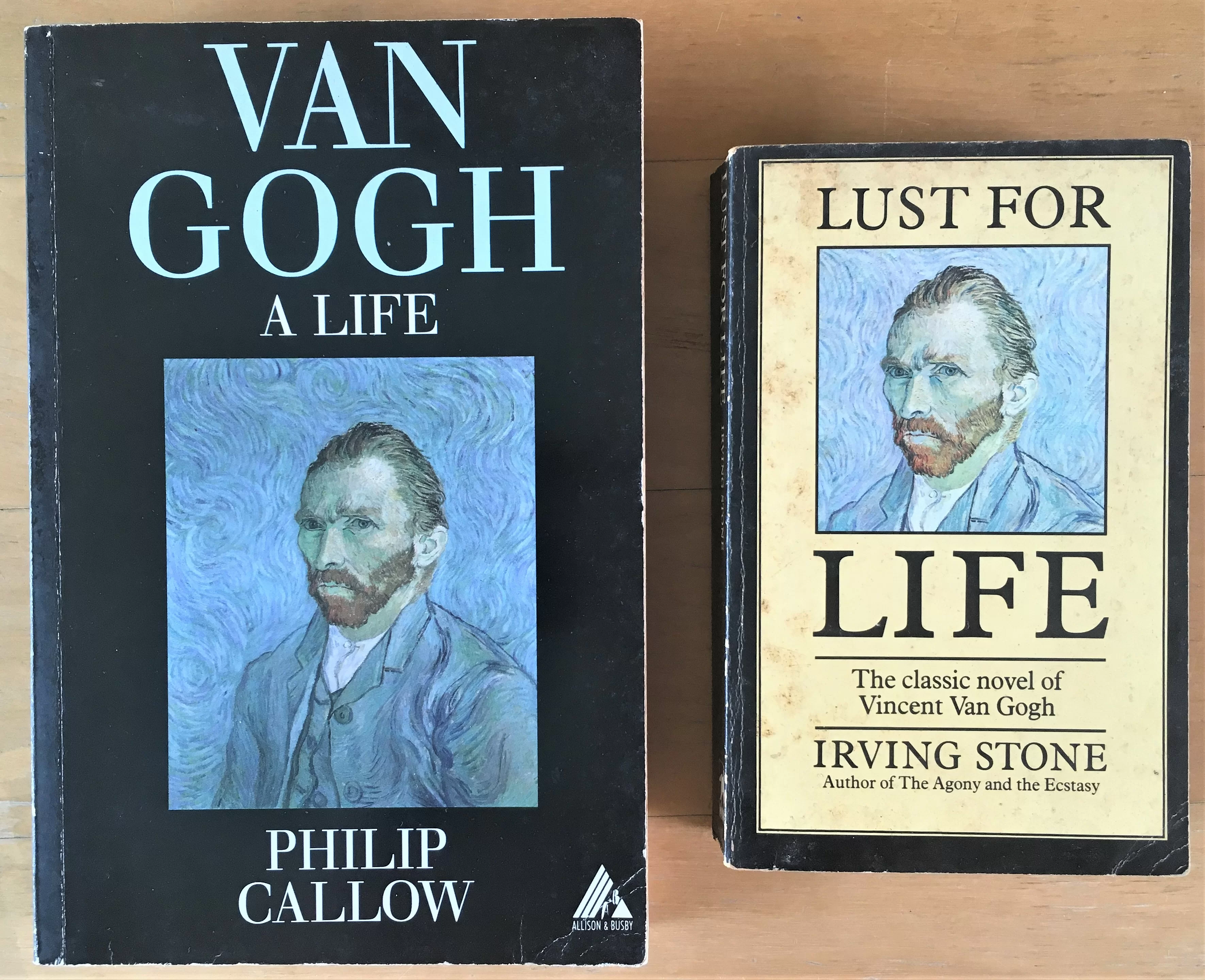

這些朋友當中最老的一位,應該是梵谷莫屬了。梵谷傳記我有兩本,一本是《Lust for Life》,作者是Irving Stone,另一本是《Van Gogh: A Life》,作者是Philip Callow。《Lust for Life》出版於一九三四年,可以說是梵谷傳記中的經典。畫家在很多人心目中迹近瘋狂的藝術家形象,應該是由這本書而來的。嚴格地說,這是一本傳記小說,寫法完全是虛構式的,裏面滿是對話和戲劇化的場景。但是,大家一直把它當作真實傳記去讀。這本書的中譯本《梵谷傳》,譯者是余光中先生,可見它的著名程度。不過,要講扎實,應該是後面這本更可信賴。當年二十來歲的我是個梵谷迷,為他的畫和他的個人形象深深地着魔。以這兩本傳記為參考,我作了人生的第一次遠行,隻身飛往歐洲朝聖,拜訪了梵谷生活過的幾個主要地方,親睹了梵谷繪畫過的經典場景。最後一站本來打算往畫家臨終的奧維掃墓,卻臨時打消了念頭,我至今也想不通為什麼。

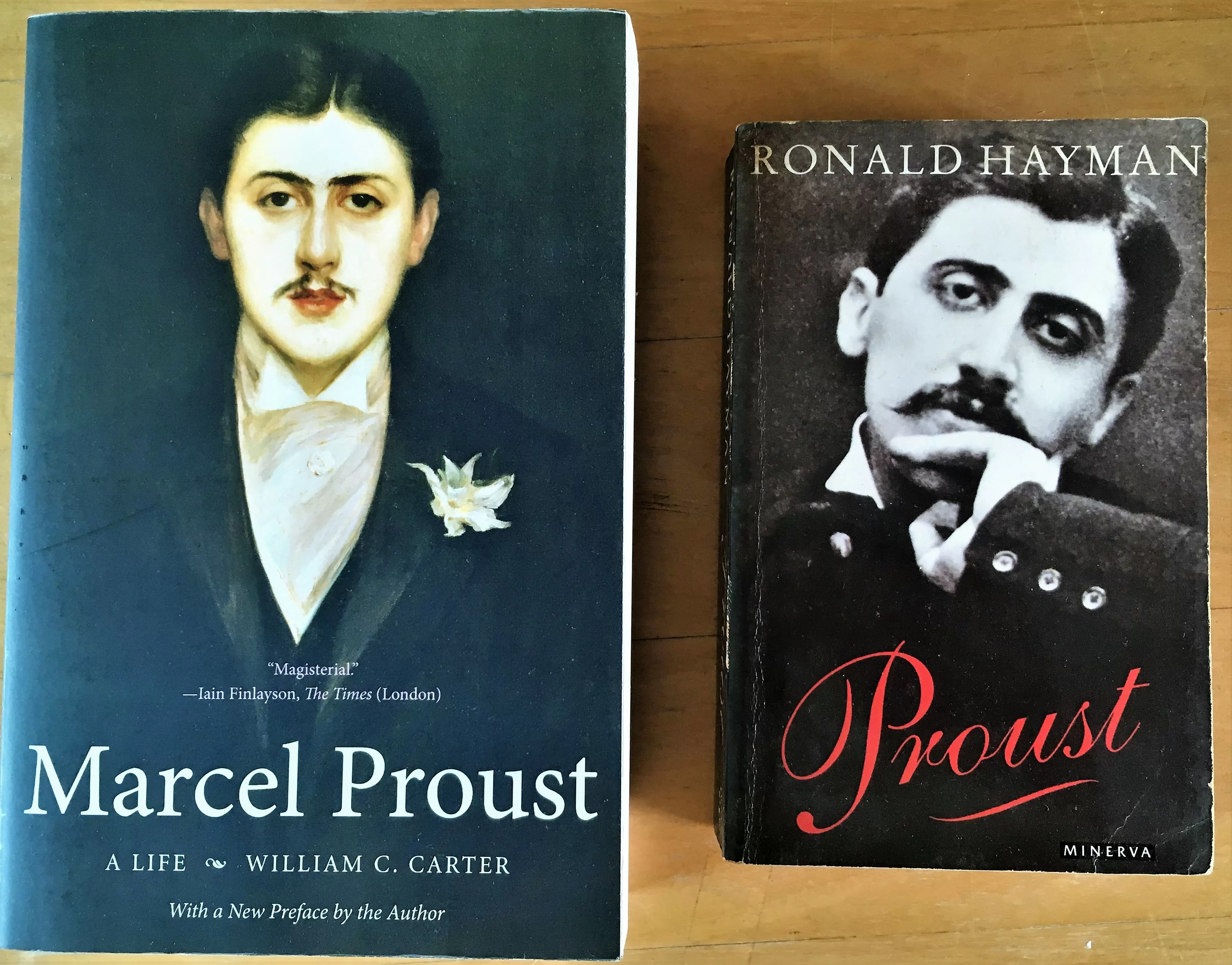

另一個年輕時代的故人,是普魯斯特。我在港大比較文學系念碩士的時候,論文題目寫的就是普魯斯特的《追憶似水年華》。普魯斯特的最經典傳記,應是George Painter於一九五九年出版的《Marcel Proust: A Biography》。我當年看的是圖書館借回來的版本。買到手而且留到現在的,是一九九零年Ronald Hayman的《Proust》。哪本較好現在已經說不出來了。人到中年,想重讀年輕時代的至愛普魯斯特,特別是二零零零年後全新譯出的英文版《In Search of Lost Time》,但卻一直因為工程浩大而拖延。早幾年看到千禧後的新傳記《Marcel Proust: A Life》,長達九百頁的一本大書,作者是法國文學學者William C. Carter,又忍不住買了,但坦白說是一直擱在書架上。看來我還要等一段日子,才能跟普魯斯特再續前緣了。

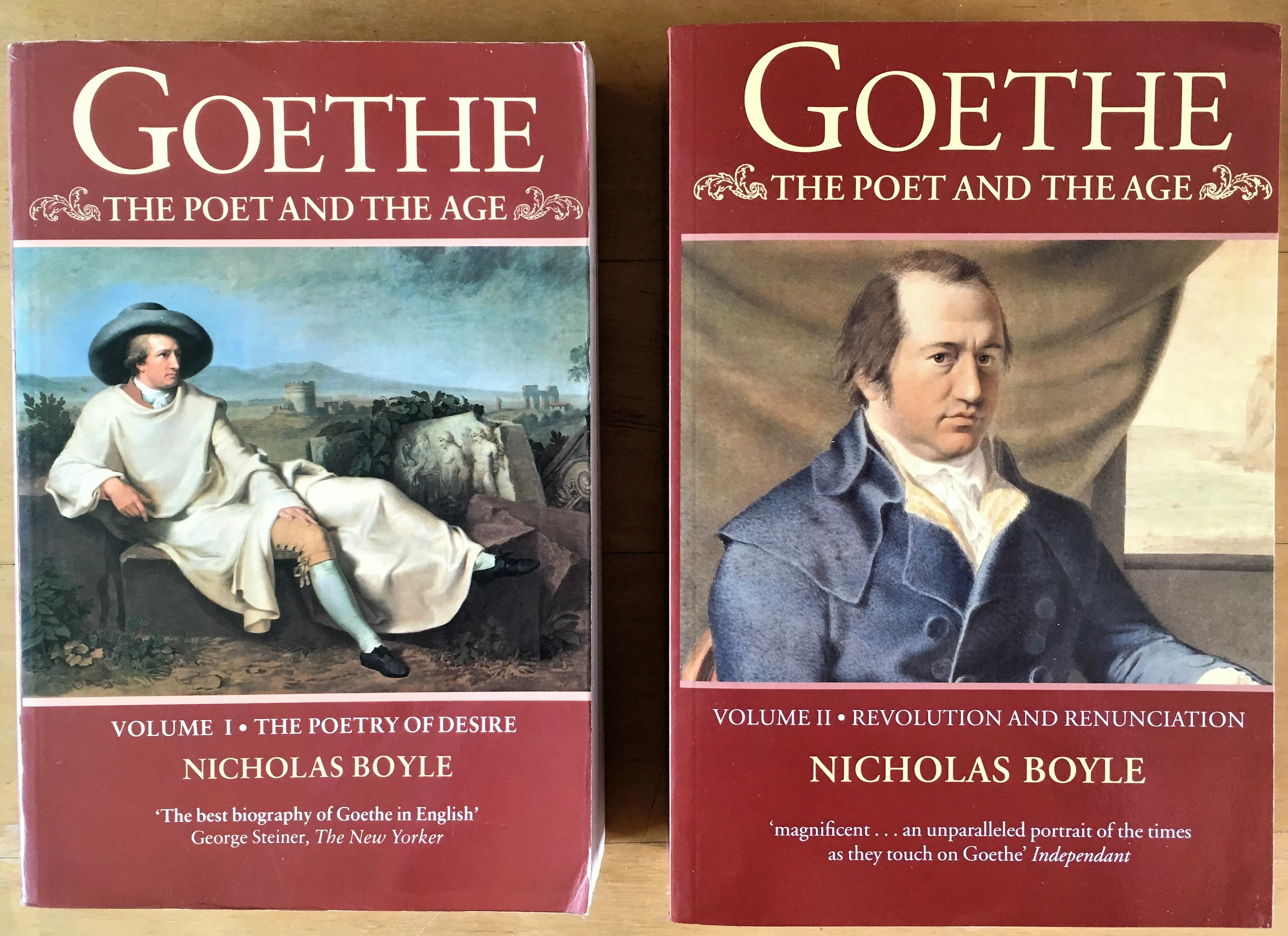

另一部買而未看的傳記,是歌德的《Goethe: The Poet and the Age》第一、二冊,作者是劍橋德國文學學者Nicholas Boyle。據說這也是一部傳記經典,除了受到學術界高度評價,還得到許多當代作家的大力讚賞。兩冊共一千八百頁,還有一直在預告中的第三冊,拖了十幾年還沒有出來,真是等到頸都長。我十年前寫《學習年代》,有過一段「歌德時期」,這部傳記自然是必然之選。可是,我的「歌德時期」已經過去,傳記卻還未看,現在感覺就有點尷尬了。

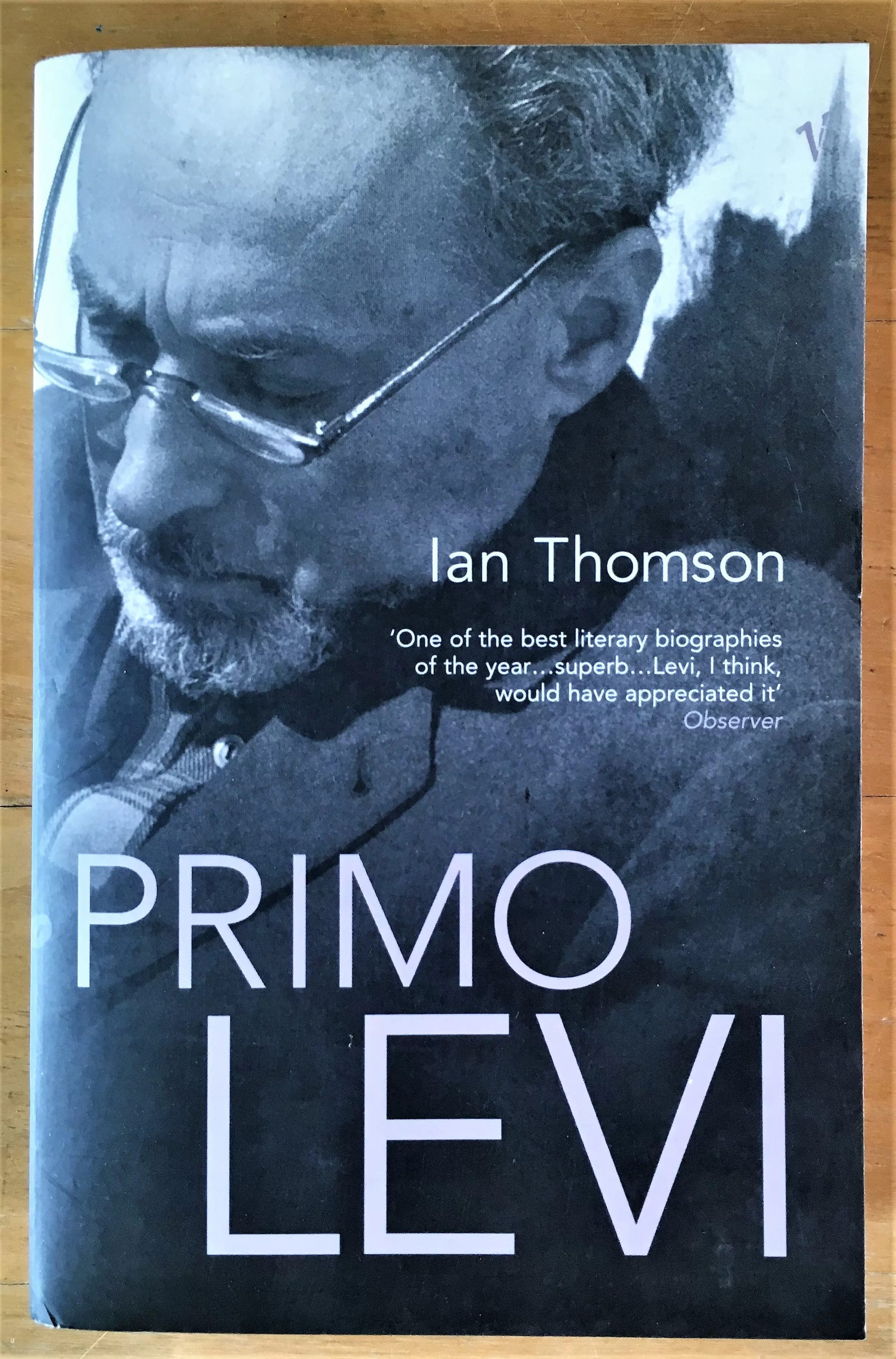

至於當代作家的傳記,我看得不多,其中之一是意大利小說家普里摩.李維。我之前讀過李維的半自傳小說《元素週期表》和納粹集中營倖存者證言《Survival in Auschwitz》,對他的生平略有所知,但對於他六十七歲墮樓而死,依然覺得是個謎團。《Primo Levi》的作者Ian Thomas相信李維是自殺的,原因是終身困擾着他的罪疚感(「為什麼那麼多人死去而自己倖存?」)。他指出李維晚年有憂鬱徵狀,家族裏也有自殺的個案。不過,也有人持相反意見,認為他沒可能在經歷奧斯威辛之後四十年才自盡,真正的原因是頭暈而失足。

相似的問題也出現在梵谷的傳記中。梵谷在鄉間的麥田裏吞槍自殺,經過傳記作者的傳播,歷來也是公認的說法。但是,去年的動畫電影《情謎梵谷》(Loving Vincent)卻提出了新的看法,認為畫家是誤中不良少年的槍彈,但因為慈悲心而不說出真相。死因的鑑定,似乎是傳記作者的一大任務,而且往往傾向於相信戲劇化的版本。當然,這也提供了翻案的空間,給後人繼續去寫傳記了。