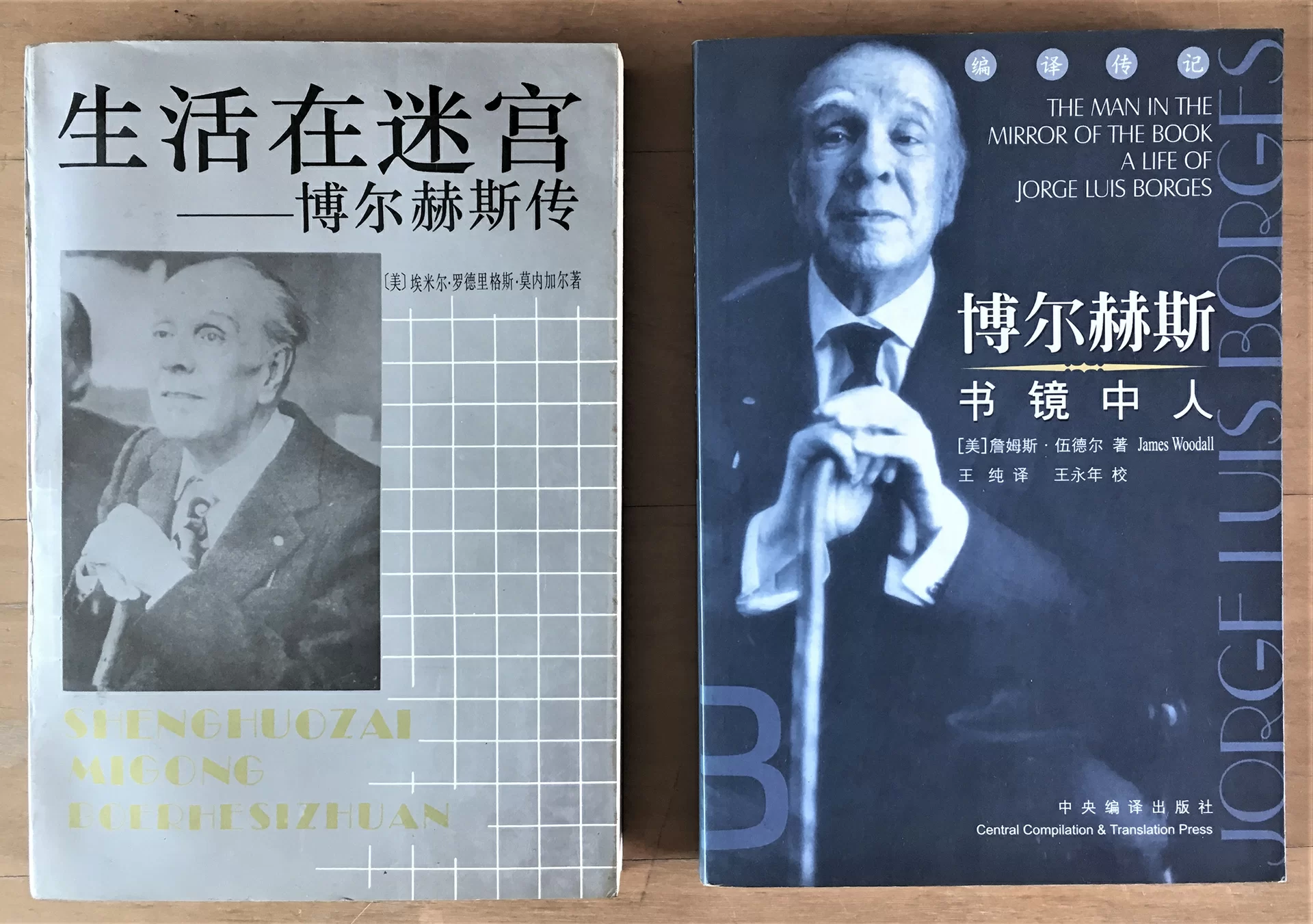

繼續上次未完的傳記巡禮。文學家的傳記,我手頭上還有波赫士和馬奎斯,都是拉丁美洲作家。波赫士的兩本都是中譯,一本叫《博爾赫斯──書鏡中人》,作者是詹姆斯.伍德爾(James Woodall);另一本叫《生活在迷宮──博爾赫斯傳》,作者是埃米爾.羅德里格斯.莫內加爾(Emir Rodríguez Monegal)。我只是讀了前者,並曾經和妻子在港台讀書節目《開卷樂》中介紹。印象最深刻的情節,是波赫士在圖書館當低級管理員的時候,同事不相信作家名錄上的那位同名人士就是他。有一次下班獲派一包馬黛茶作為獎勵,他抱着馬黛茶去搭電車,想起自己卑微的生活,淚水在眼眶裏打轉。

魔幻大師馬奎斯那洋洋六百多頁的傳記《Gabriel García Márquez》,作者是Gerald Martin。比較特別的是,寫作和出版這本傳記的時候(2008)馬奎斯還在生,當中不少內容是訪談所得。這似乎增加了傳記的可信度,但也肯定令作者有所顧忌。更有趣的是,馬奎斯自己同時正寫作自傳,並出版了第一部《Living to Tell the Tale》。於是傳記和自傳便成為了互相競爭的對手。後來自傳隨馬奎斯的身體狀況變差而沒有完成,傳記也缺少了為作家蓋棺定論的終極一筆。

除了文學家傳記,兩本哲學家傳記也值得一提。兩位主人翁是二十世紀哲學界愛恨交纏的雙璧──海德格和阿倫特。兩本書分別是:《Martin Heidegger: Between Good and Evil》,作者是德國作家Rüdiger Safranski;《Hannah Arendt: For the Love of the World》,作者是Elisabeth Young-Bruehl。前者大受哲學界讚賞,後者獲得多個傳記寫作獎項。對現代西方哲學稍有涉獵的讀者都知道,猶太裔的阿倫特曾經是海德格的學生和情人,後來兩人決裂,海德格一度成為納粹支持者,阿倫特則流亡海外。戰後二人重逢,修補關係,但在學術上各走各路──海德格繼續玄談存在,阿倫特卻成為當代政治哲學思想中堅。

最近為了寫作需要,讀了啟蒙時期哲學家笛卡兒的傳記,作者是哲學教授Desmond Clarke。寫法稍嫌枯燥,集中於笛卡兒的哲學思想發展,以及他涉及的論爭。不過,原始材料不足,對笛卡兒私人生活所知不多,也是無可奈何的事情。我最感興趣的,是哲學家和私生女Francine的關係,以及女兒五歲早夭後,笛卡兒按照她的樣貌製造出機械人偶的傳聞。傳聞當然毫無根據,但笛卡兒主張人體機械論卻是事實。

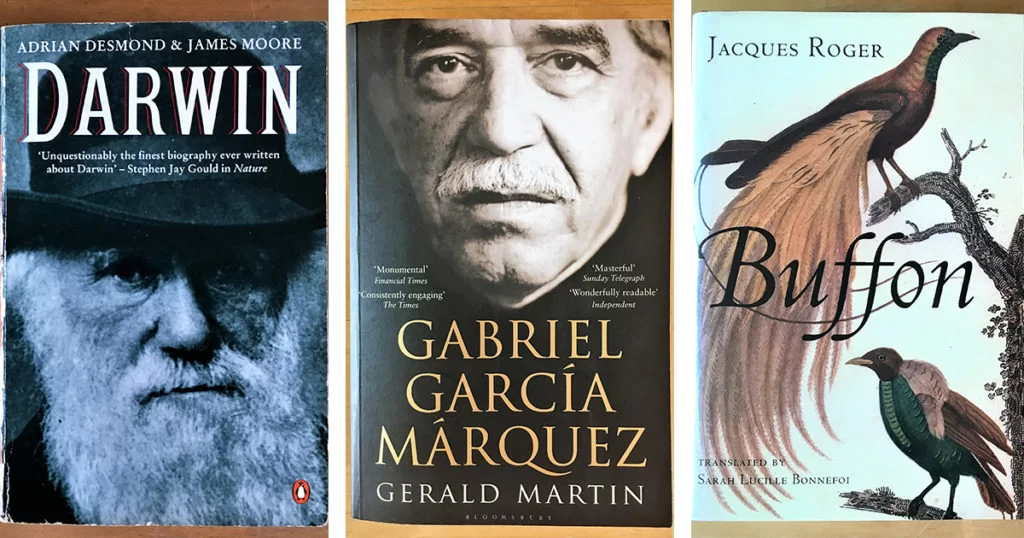

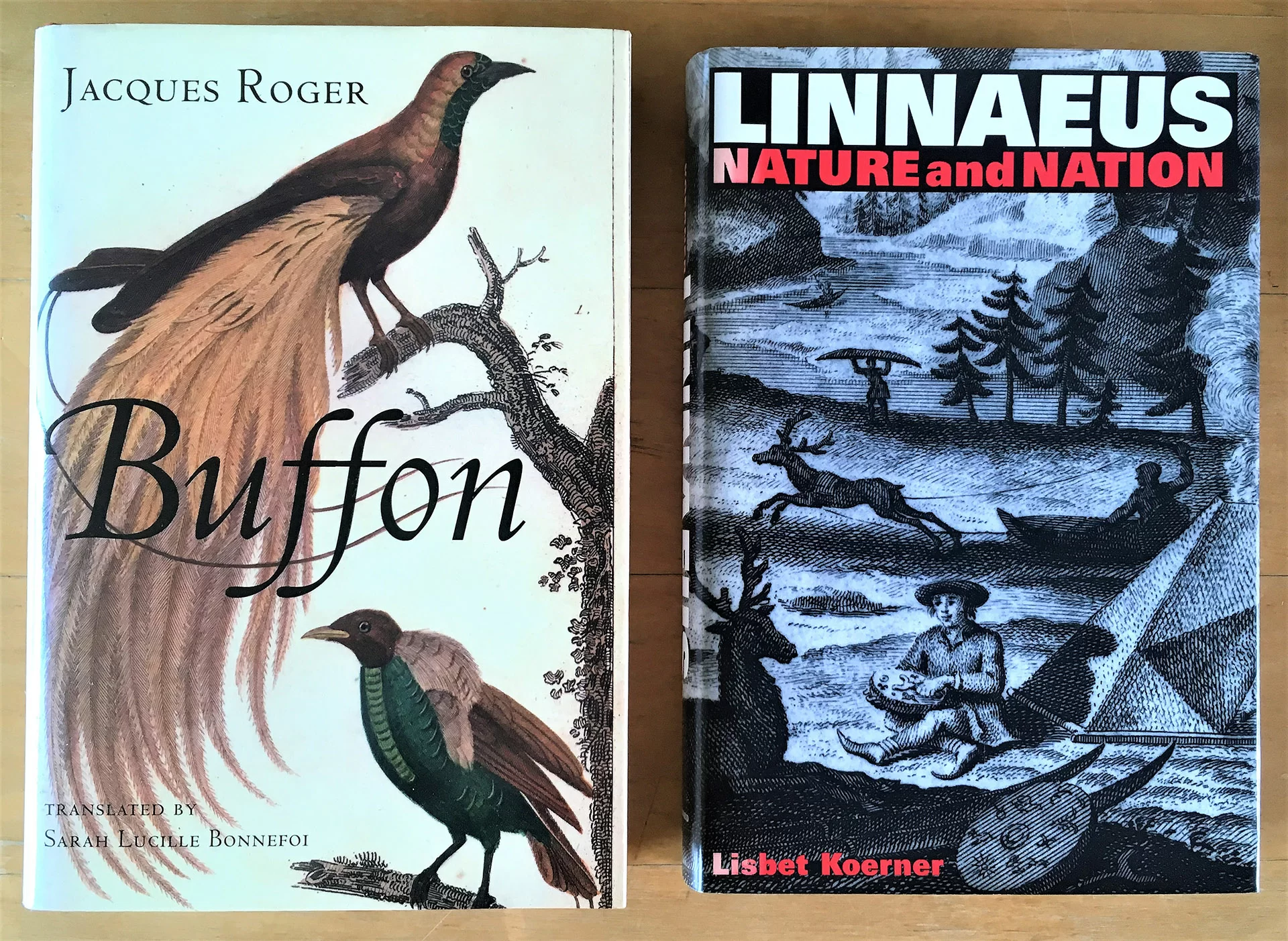

十幾年前因為寫作自然史的題材,讀了一些相關的書籍,包括其中一些代表人物的傳記。首先有瑞典人卡爾.林奈的《Linnaeus: Nature and Nation》,作者是科學史家Lisbet Koerner。林奈是生物分類學的創始人,也是現在普遍使用的二名法(binomial nomenclature)的發明者。另一本是關於法國自然學家布封的《Buffon: A Life in Natural History》,作者是法國學者Jacques Roger。以這兩位十八世紀的前驅為背景,再讀十九世紀的達爾文的傳記,由Adrian Desmond和James Moore合寫的《Darwin》。老實說,除了乘坐小獵犬號環遊地球的一段,達爾文的生平沒什麼有趣的地方。當然,個人性格跟科學貢獻沒有半點關係。

跟達爾文同代的,還有被稱為世界上第一個程式編寫者的愛達.勒芙蕾絲。我在James Essinger所著的傳記《Ada’s Algorithum: How Lord Byron’s Daughter Launched the Digital Age》讀到她的故事。愛達的數學天分和對電腦科技的預見力,我早前在本欄已經介紹過。科學理論不單是某些才智卓絕的個人的創見;個人有時得力於社會文化環境,有時被它所壓抑和障礙。個人和集體的關係,在傳記文體中可以得到充分處理。傳記寫的永遠不只是一個人,而是一個時代。

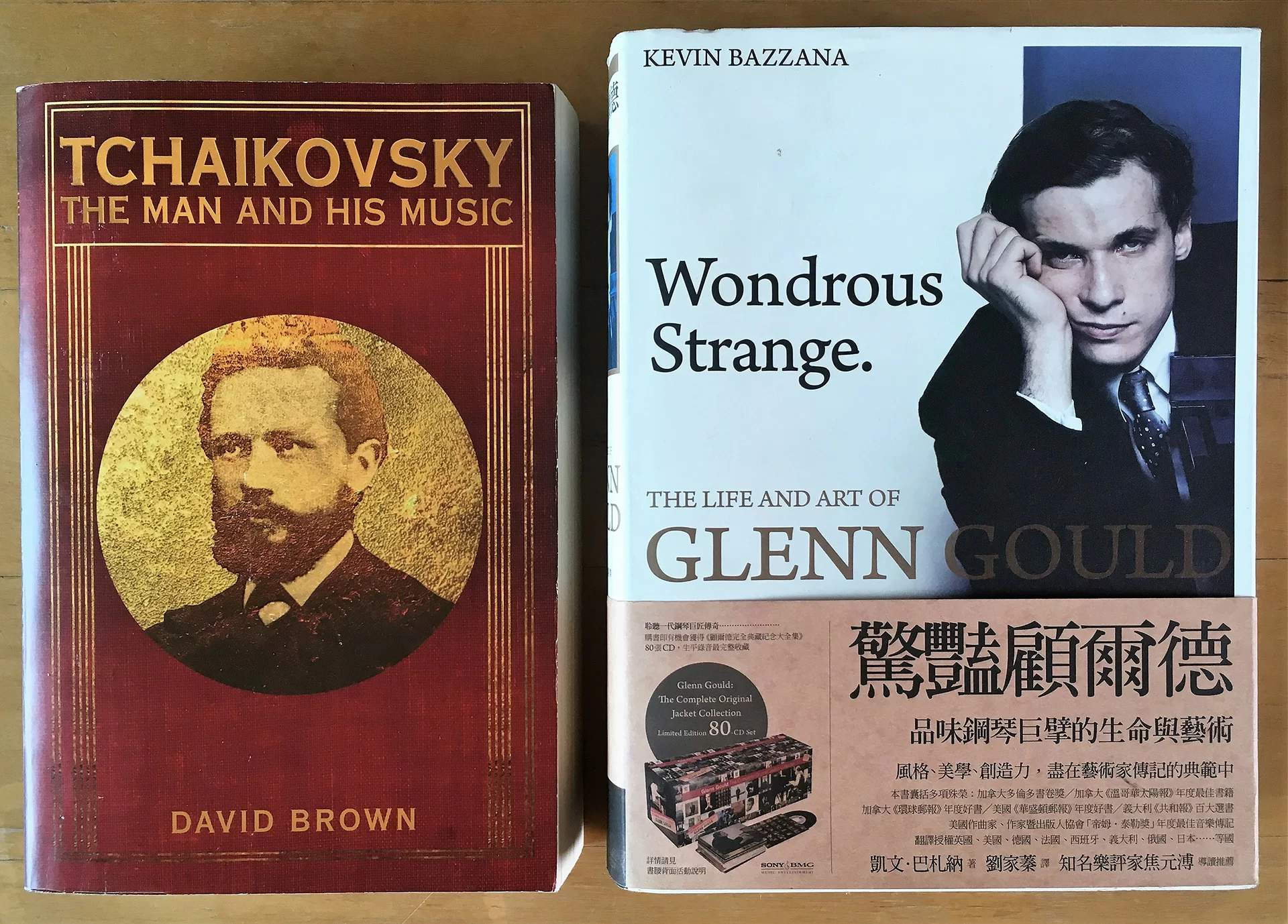

我的傳記藏書中,也有兩本關於音樂家的。一本是音樂學者David Brown所著的《Tchaikovsky: The Man and his Music》。這本書的寫法很實用,除了講述柴可夫斯基的生平,也就他的重要作品逐一作出評介和導賞,特別適合入門者。上次談到的梵谷和李維之死的謎團,在柴可夫斯基身上也有發生。柴可夫斯基是在《第六交響樂》的首演之後,食物中毒而死的。但是,歷來也有他是自殺的說法,理由是他的同性戀成為了上流社會的醜聞,在舊同學組織的壓力下,他故意飲下不清潔的生水(當時霍亂在蔓延)自盡。傳記作者非常詳細地交代了各方的觀點,他的答案是:我們永遠也不會知道真相,而且,這完全無損於柴可夫斯基的人格,和他的音樂。

另一本音樂家傳記,是《Wondrous Strange: The Life and Art of Glenn Gould》的中譯本,作者是Kevin Bazzana。顧爾德是二十世紀鋼琴演奏奇才,風格獨特,行事也十分古怪。我喜歡顧爾德純粹是個人原因。新婚之初我和妻子一起學聽古典音樂,首先碰上的就是顧爾德彈奏的巴哈。那時候我們瘋狂地聽顧爾德的CD,還買了沙灘飛碟似的LD看他的演出錄影。只見這個怪人佝僂着背,坐在一張破椅子上,以魔術般的手法和驚人的速度,一邊彈奏着巴哈的《郭德堡變奏曲》,一邊夢囈般的小聲哼唱。從一開始就聽偏鋒的顧爾德,壞了我對古典音樂的品味,也許是個小小的不幸。但作為無可替代的經驗,一切歧路也是值得的。

其實所有傳記都要照顧的,是一個人的私人面和公眾面的關係;前者是他的「日常」狀態,後者是他的「非常」作品或作為。偉大的人物以他們的「非常」部分留名後世,但他們的「日常」部分也在在說明,他們不過是一個凡人。他們有常人的喜怒哀樂,常人的美德和缺點,常人的生和死。好的傳記不是造神,而是把神還原為人,但卻依然保存了神性。這神性,是人類都可以追求,都應該珍視的美好事物。