安妮.法蘭克跟柏林沒有直接關係,但在柏林也有一間安妮.法蘭克中心。中心位處Rosenthaler Str.上的一條小巷裏。小巷裏的破舊房子,都作藝術用途,好像小劇場、另類音樂和視覺藝術等。房子外牆塗滿了古靈精怪的彩繪,在小巷盡頭,一眼便看到Anne Frank的巨型頭像。燦爛的笑容,粗糙而飛揚的頭髮。

中心設在房子的二樓,面積很小,一眼可以盡覽。主體是關於納粹反猶歷史的簡介、法蘭克家庭的背景、安妮的個人成長,以及她一家逃避迫害以至最終遇害的經過。展覽以文字和圖片為主,並無歷史遺物。想看安妮日記的真品和親睹當年法蘭克家人藏身的「秘密附屬建築」(the Secret Annex),便要去阿姆斯特丹了。這個中心有意思的地方,是把安妮的經歷跟今天的年輕人連結。另一部分的展覽,記錄了當代少年男女對生活的看法。中心也會舉辦青少年活動,除了讓他們認識歷史,也鼓勵他們反思種族主義和社會歧視等問題。

安妮.法蘭克本身,就是一個時代的少女。她既象徵着猶太人的共同苦難,也散發着一個普通少女的氣息。看她的日記,首先感覺到的不是歷史的深沉,而是一個十幾歲女孩子的種種生活煩惱──和家人相處的問題、自我價值的困惑、對朋友的渴求和對異性的幻想,甚至是對成長中女性身體變化的驚奇。那是任何年代的少女都會有的經歷。

乍看來,安妮並不是一個特別可愛的女孩。她性格倔強,喋喋不休,總是在為各種小事發牢騷,抱怨沒有人了解她,對別人的批評有時極為尖酸。她和母親的關係特別惡劣。她毫無保留地表達了對母親的不滿。母親不但從來沒有關心她的感受,還經常嘲笑和輕視她,令她覺得自己一無是處。她無法從母親身上得到她渴求的母愛,於是她也無法愛她的母親。

與之相反,安妮極度戀慕父親。她把父親視為榜樣,認為父親是善良、正直和關愛的象徵。在躲藏的生活中,每當她感到恐懼,父親也是她強大的庇蔭。雖然她後來也曾經抱怨父親不理解她,但是,她始終對父親懷着敬愛。當父親收到女兒的一封措辭過火的信(特別是針對母親),他感到非常傷心,但也耐心地跟安妮詳談,希望能改變她的想法。她事後回想,自己的確有不對的地方,但她依然無法改變對母親的觀感。

安妮的父親Otto Frank是猶太銀行家之子,幼時生活富裕。第一次世界大戰參軍,為德國作戰,進升至中尉。三十年代家族銀行破產,奧圖.法蘭克開始自己創業。因為逃避納粹反猶措施,舉家由法蘭克福移居荷蘭阿姆斯特丹,在當地經營果醬生產原料生意。二戰爆發,德國佔領荷蘭之後,奧圖未雨綢繆,在自家公司樓房附設的建築,準備一個秘密匿藏處。一九四二年七月六日,法蘭克一家四口,偷偷搬進匿藏處。隨後友人一家三口,以及一位相熟的牙醫遷進。一共八人,在奧圖公司的幾位員工的支援下,在這個掩人耳目的避難所住了兩年多,直至一九四四年八月四日被告密、揭發和逮捕。他們被分開送往不同的集中營。Anne和姐姐Margot最終在Bergen-Belsen集中營因斑疹傷寒而死。八人之中,只有奧圖.法蘭克一人倖存。

奧斯威辛集中營被蘇聯紅軍解放後,奧圖幾經轉折回到阿姆斯特丹,苦苦尋覓和查探,最終得知妻女皆亡。在極度悲痛當中,唯一的安慰,是得回女兒安妮的日記。這本紅白格子封面的日記,是奧圖在安妮十三歲生日送給她的禮物。收到禮物不到一個月,一家人便躲到匿藏處。在那封閉而充滿恐懼的日子,安妮開始寫日記。匿藏處被破獲之後,公司的一位女職員發現安妮留下來的日記,把它收藏起來,直至戰後交回給奧圖。奧圖因為過度悲傷,隔了幾個月才敢打開日記,而且每天只能讀幾頁。他非常驚訝地發現,自己的女兒竟然有這麼深邃的內心世界。他就像重新認識另一個安妮。

安妮日記有不同的版本。首先是日記的原材料,也即是她匿藏期間的即時生活紀錄。其次是安妮在匿藏後期利用原材料改寫和補寫的,打算在戰後以小說形式發表的版本。然後是父親奧圖從前二者中選取,並刪去安妮個人私隱和針對母親的部分,所正式出版的簡潔版,也即是後來譯成多國語言,為千百萬讀者所熟悉的那本小書。我在柏林安妮.法蘭克中心買到的,是企鵝出版社二零一二年的definitive edition,比我從前讀過的長,補回了許多安妮的真實和私密的心聲,更接近安妮原來的心理面貌。

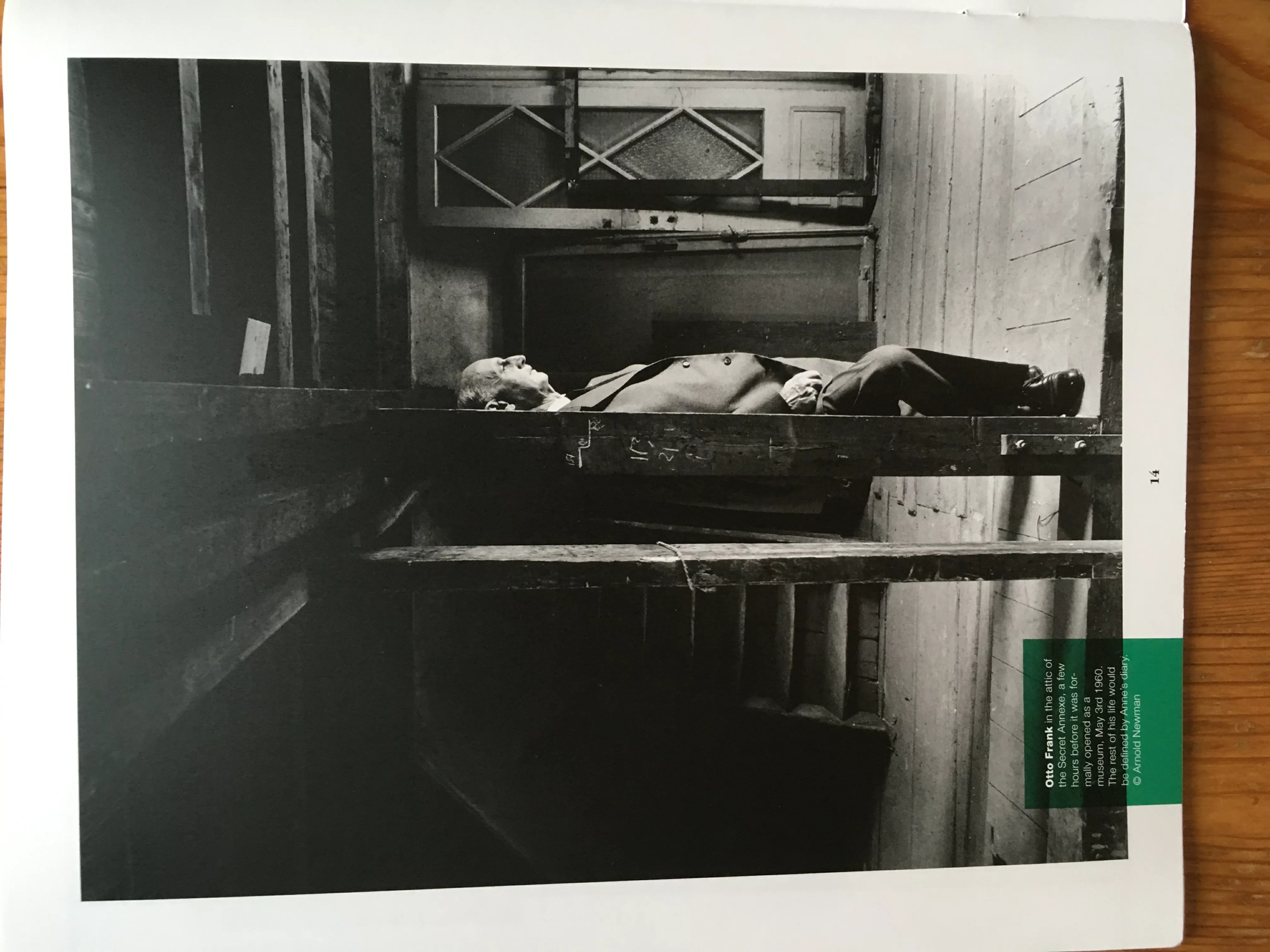

奧圖.法蘭克除了出版女兒的日記,也成功爭取把當年匿藏的房子改建為博物館,又成立了安妮.法蘭克基金,秉承女兒的精神,向全世界的年輕人宣揚開放共融的信息。對於自己的角色,他曾經這樣說:「在正常的家庭關係中,著名父母的功績,通常由子女去繼承和延續。在我的個案裏,角色卻倒轉了。」我想,他真是個謙虛而忠誠的父親。他也一定是個慷慨而可親的老闆,要不他的下屬不會冒着生命危險向他一家提供幫助。安妮有這樣的一位父親,是她最大的幸福;正如奧圖有這樣的一位女兒,也肯定是他最驕傲的事情。