我對建築並不很了解,但我的書曾經被建築學者拿來作教學用途,近年也應邀到訪過中大和港大建築系跟師生交流。引起建築學者們興趣的,主要是我寫於九十年代下半的一些作品,特別是《地圖集》和《繁勝錄》。這些書採用的是仿地方志和城市筆記的形式,糅合歷史事實和虛構故事,描繪出如真似幻的香港地貌。相信是當中關於都市空間和時間的想像,跟建築學所關心的課題有密切關係,構成了跨科際討論的基礎。我藉機參觀過一些建築系學生的功課,發現他們不少都嘗試通過空間關係的安排,來探討時間的因素,也即是故事的可能性。這些也反過來對我產生啟發。

最近看了一個名為《島與半島》(Island_Peninsula)的建築展覽,策展人之一是老朋友張海活。這個展覽由香港建築師學會舉辦,主體部分去年在美國洛杉磯完成,今年則回到香港重展。展覽包括多位香港建築師的十四件作品,以不同的媒體和形式,呈現他們眼中香港的城市空間和建築特色。策展人很有意味地把這些作品畫分為四個範疇,分別是「魅之板塊」(Land of Glamor)、「效之板塊」(Land of Efficiency)、「序之板塊」(Land of Orderliness)和「變之板塊」(Land of Constant Change)。從這些主題可以看見,在所謂「板塊」(Land)的空間概念之下,兼容了動態和時間的因素。

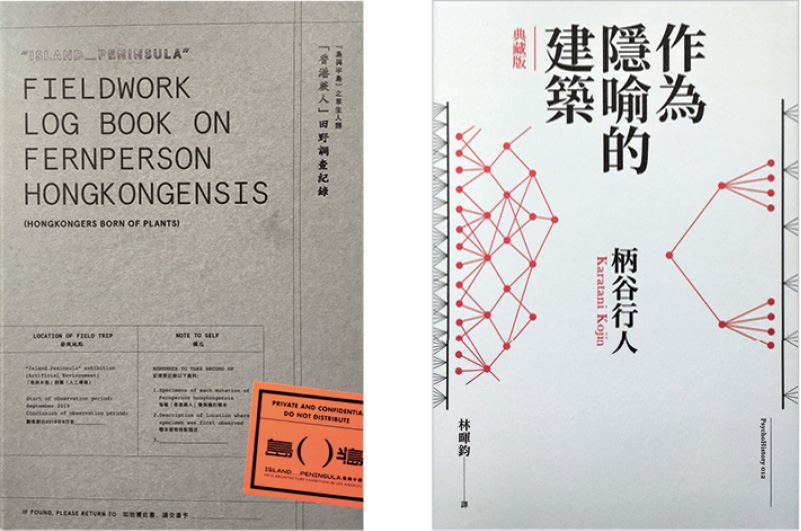

展覽中的作品固然各有精采,但令人額外驚喜的,是當中的「文學」成分。「島與半島」這個題目,一看就知道是出自劉以鬯先生同名的長篇小說。不但整個展覽的創作概念啟發自文學作品,策展人也邀請本地年輕作家黃怡參與,為展覽創作文本。成品是一篇叫做〈「香港蕨人」田野調查紀錄〉的奇怪小說。這篇小說的框架部分和展覽連成一體,把展覽本身的進行寫進去,主體部分則分為十幾個小型短篇。每個短篇都是關於所謂「香港蕨人」(Fernperson Hongkongensis)的日常生活案例。這個由植物演化成人類的物種,曾經有一個半人半植物的過渡期,而這個混合狀態的形像,出自比利時畫家馬格利特(René Magritte)的多幅著名作品。首先引用馬格利特的畫作來書寫香港故事的,是西西於上世紀八十年代所寫的〈浮城誌異〉。黃怡的做法基本上是西西的短篇的延伸和再創作。由此可見,整個有關文學和視覺藝術的豐富背景和脈絡。

雖然說黃怡的小說試圖逐點呼應展覽中的所有展品和它們的主題,但文本並不是展品的說明和點綴。在展品(建築)和文本之間,構成了開放、多樣、妙趣無窮的關係。這是整個展覽策劃最具創意的部分,也是最令人深思的部分。無論可以如何互相啟發,或者在主題上互相呼應,建築和文本原本是異質的形式。談論文本的「建築性」(結構)或者建築的「文本性」(意義的編碼與解讀),嚴格來說只能是隱喻的說法。兩者所運用的材質和符號表意系統完全不同。但是,我們也不能忽視這種隱喻的連結。它在不論是建築還是文本的層面,一直發揮着深遠的影響。

日本思想家柄谷行人發表於一九八三年的《作為隱喻的建築》,最近終於有了中文譯本。這是柄谷的研究方向「轉向」之作《移動的批判》之前的思考結集。與後者相比,《作為隱喻的建築》的觀點還未成熟,結構也有點鬆散,好像是一堆還未完全連結起來的線索。柄谷開宗明義地說,這不是一本關於狹義的建築的書。書中討論的課題十分廣泛,主要環繞着哲學、語言學、數學和經濟學等,延伸至人類學、建築學和城市設計等範疇。所謂「作為隱喻的建築」,始自柏拉圖建構理性國度的企圖—理型論、數學體系、理想國(共和國)、哲人王等。他以建築來比喻這個理想的體系。自此以後,「追求建築的意志」便成為了西方哲學的核心動力。在這個意志的驅動下,知識體系不斷地被建立,又不斷地被新的體系所取代。直至十九世紀末、二十世紀初出現的形式主義(哲學、數學、語言學、文學等),追求獨立自足、堅不可摧的「建築」的慾望,達到了高峰。

可是,形式主義的「完美建築」其實不可能實現,當中必然蘊含着自身的崩解。二十世紀六十年代出現的結構主義,是形式主義的一種發展。在語言學和符號學的領域,它提出「文本」的概念,以取代「作品」(建築)的概念。於是知識追尋的主題,由「作為隱喻的建築」,換成「作為隱喻的文本」。結果,結構主義又被以德希達為首的後結構主義者所「解構」。詳細情形涉及頗為複雜的理論,我就不在這裏說了。重點是,意志的形態由封閉的形式和結構(建築),轉換為開放的、無限的、不特定的、充滿偶然性的文本。

「作為隱喻的建築」並不是說建築本身必然是封閉系統。事實上二十世紀建築界的「後現代」或「解構」風潮甚至比其他領域更早出現,建築人也比別的範疇的實踐者更熱中於對秩序的顛覆。在「島與半島」展覽中,探討建築的邊界的參與者就不在少數。策展人也顯然具有理論的自覺和深度。只要看看那本設計精美、印刷一絲不苟的、結合創作文本和場刊功能的小冊子,當中虛構和紀實互相交織和融合,與其說是文本與建築的對話,不如說是彼此的互相解構—讓建築流進文本,讓文本滲入建築。而黃怡挑選的演化成「香港人」的植物,不是別的,就是隨意蔓生、不受束縛、看似脆弱而其實強韌、專門在邊緣和縫隙中生長的蕨類。