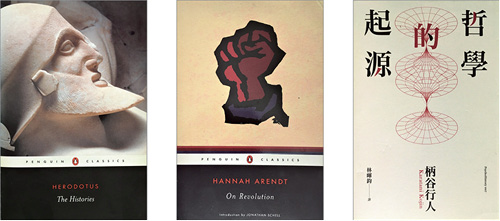

古希臘歷史學家希羅多德在《歷史》一書中,記述了波斯七賢者在推翻假冒的君主之後,討論國家應該採用什麼政制的一幕。行動的主謀者奧坦尼斯(Otanes)率先發言,他主張把權力歸還給人民,實行民眾自治。一般認為他所說的是democracy,但他用的詞其實是isonomia,意指「在法律(nomia)之下的平等(iso)」。另一位合謀者支持寡頭統治(oligarchy),而第三位發言的大流士(Darius)則主張君主制(monarchy)。最後投票的結果是,沒有發言的四人也支持大流士的建議。於是波斯就繼續實行君主制,並且「選出」大流士擔任國君。(其實是他使詐而得以當選的。)

有趣的是,奧坦尼斯雖然尊重投票結果,但他退出王位競逐,並且要求無論誰當選國君,他和他的族人也有權不受君主的支配,而只服從波斯的法律。可以說,他貫徹了「不支配」也「不被支配」的原則,而這原則就是isonomia所代表的理想。難怪奧坦尼斯把isonomia稱為「最美麗的名字」。後人幾乎一致認為這場辯論是希羅多德虛構出來的,而他似乎也預計到讀者的反應,率先指出許多希臘人不相信有這麼一回事,然而,他強調這是真的。希臘人之所以不信,大概是認為波斯人沒可能有民主自治的思想。就算不是普遍為大部分城邦所接納,這種思想也是希臘人獨有的。

自希羅多德以後的二千多年來,isonomia鮮有被人談論,幾乎已被遺忘。這個詞以法律用語的形式殘留下來,用以指稱equality before the law,但不是一種政治制度。一直到了漢娜.鄂蘭的《關於革命》(1963),isonomia作為一種制度才被重提。鄂蘭認為在這個詞當中,自由和平等兩個不相容的概念得到調和。在法律前的平等,同時意指「不支配」和「不被支配」,也即是一種no rule、no ruler和no ruled的制度。它在構字上具有獨特性,跟其他和管治有關的詞不同,例如monarchy和oligarchy中的”archy”(統治),或者democracy中的”cracy”(支配)。她認為雅典實行的是isonomia,而”democracy”則是反對者創造出來批評和嘲笑這種制度的用詞—「民眾」(demo)的「支配」(cracy),也即是所謂的「多數的獨裁」。這始終是一種支配呀!

鄂蘭特別看重nomia的意義。她所理解的古希臘人(以雅典為代表),認為自由不是天賦的、天然的,而是在人為的nomos(法律、理性、習俗、行為準則)之中,才得以構成的。所以,城邦(polis)的政治空間,就是自由的實踐場所。自由必然是政治的,沒有政治以外的自由。這是非常富有鄂蘭獨特標記的觀點。不過,鄂蘭對雅典的偏好很可能扭曲了事情的真實面貌。雅典當時所實行的,真的是isomonia嗎?Isomonia的觀念,在當時的希臘城邦之中真的普遍存在和受到擁抱嗎?

柄谷行人在《哲學的起源》中,對鄂蘭的看法表示懷疑。他雖然欣賞鄂蘭獨具慧眼地把isonomia這個湮沒的觀念重新提出來,但他不同意雅典是isonomia的代表。柄谷認為實情恰恰相反。(這是個很典型的柄谷式論述姿勢—吸納然後推翻,反身一擊的解構。)根據柄谷的歷史考掘和解讀,isonomia的真正發源地不是希臘半島,而是愛琴海東岸,稱為東希臘的愛奧尼亞(Ionia)地區。愛奧尼亞由希臘移民開拓,由此所建立的社會,不像希臘本土的舊氏族社會般,受到血源和土地承傳的束縛。這是一個由自由人組成的新社會,靠着互相自由訂立的契約來運作。人們擁有自己的土地,而不會淪為別的土地擁有者的農奴。沒有土地的人,自然會遷往其他地方尋找土地。愛奧尼亞的流動性,也促進了商業活動和各種技術行業的發展。這和重農輕商的希臘本土(特別是雅典)非常不同。

雅典的確不如我們想像中美麗。它實行民主制度的時間其實並不很長,相反僭主統治(tyrant)十分常見。在實行直接民主期間,政策往往受到煽動家所左右,蘇格拉底之死就是他和煽動家的對立所造成的。雅典人鄙視技術行業和創新,歧視和排斥外邦人,對商業徵收重稅。它以公民戰士為主體,多次對外發動戰爭,謀求成為城邦中的霸主,是不折不扣的帝國主義者。更重要的是,雅典公民之所以能有餘裕參與政治,實現直接民主,是因為他們把勞動都交給奴隸。可以說,奴隸制是雅典民主的基石。公民是平等和自由的,但不是人人也可以成為公民。奴隸和外邦人都沒有資格享有平等和自由。

相反,在柄谷行人的筆下,愛奧尼亞才是真正的平等和自由的實踐者。可是,開放多元的愛奧尼亞缺乏軍事實力,無法抵抗鄰國利底亞以及後來的波斯的兼併。在古希臘文化中最具有創造力的人物,許多都是來自愛奧尼亞的。荷馬是愛奧尼亞人,他的史詩是用愛奧尼亞方言寫成的。和荷馬同代的赫西俄德(《神譜》和《工作與時日》的作者)來自愛奧尼亞南部。其他愛奧尼亞名家,還有希臘最早的哲學家泰勒斯、醫學家希波克拉底,以及歷史開山祖希羅多德。

至於被歸為自然哲學的愛奧尼亞哲學,其實也是isonomia的獨特條件下的產物,當中流注着isonomia的精神,只是因為典籍散佚和受到雅典哲學家如柏拉圖和阿里士多德的排斥,才被後世所忽視。可以說,上面提到的愛奧尼亞的所有美德—自由、平等、開放、流通、反對支配、挑戰權威、破除迷信、重視技術、探究自然、尊重他者—全都被雅典哲學所否定或壓抑。柄谷行人在《哲學的起源》裏所做的,不但是為愛奧尼亞平反,更加是希望從中找到,以isonomia作為人類社會制度的出路的可能性。