狐狸在西方文化中是個重要角色。早在公元前六世紀的《伊索寓言》中,便已經常常見到狐狸的身影。我約略數算過,狐狸在其中出現四十一次,有時是歹角,有時是正派,更多的時候,是善於計謀甚至是狡猾的代表。機智的狐狸只要動一動唇舌,誇讚幾句烏鴉的美妙歌聲,對方便忍不住張嘴高歌,把口中的肉塊掉到樹下去,給狐狸撿走了。

十七世紀法國詩人兼寓言作家拉.封登,重寫過許多《伊索寓言》,其中一篇廣為傳誦的是《狐狸與葡萄》。這則寓言的主角也是狐狸,但牠這次卻對掛於樹上的葡萄無計可施,還說出了自欺欺人的一番話來自我解嘲。狐狸因此而淪為幾百年來受盡人們取笑的對象。英文成語”sour grapes”便是來自這個出處。(譯成中文即是「酸葡萄」或者「吃不到的葡萄是酸的」。)不過,事實上無論是希臘原文還是拉.封登的法文版,也沒有說葡萄是酸的,而說是「未成熟」的。有學者指出,這個用詞同時帶有性的暗示。十九世紀法國著名插畫家杜雷為拉.封登的寓言集作畫的時候,在其中一個版本描繪了一個年輕男子,以豔羨的目光仰視階梯高處的一羣少女,旁邊的男人則用手勢向他指出,她們還是未成年的女孩子。狐狸似乎也成了色中餓鬼的象徵了。

羅浮宮有一座Pierre Julien所作的La Fontaine雕像。詩人優雅閒適地坐在一截樹幹上,交疊的大腿上展開文稿。一隻狐狸在詩人的右下方,腳踏詩人的全集,抬頭望着他。這真是雕塑家的神來之筆。他想跟拉.封登開個玩笑嗎?還是想暗示詩人的繆思是狐狸?地上的那冊書也滿有深意:究竟是狐狸從寓言裏跑出來,還是詩人跑到寓言裏去?還是,狐狸和詩人,根本就是彼此的化身?

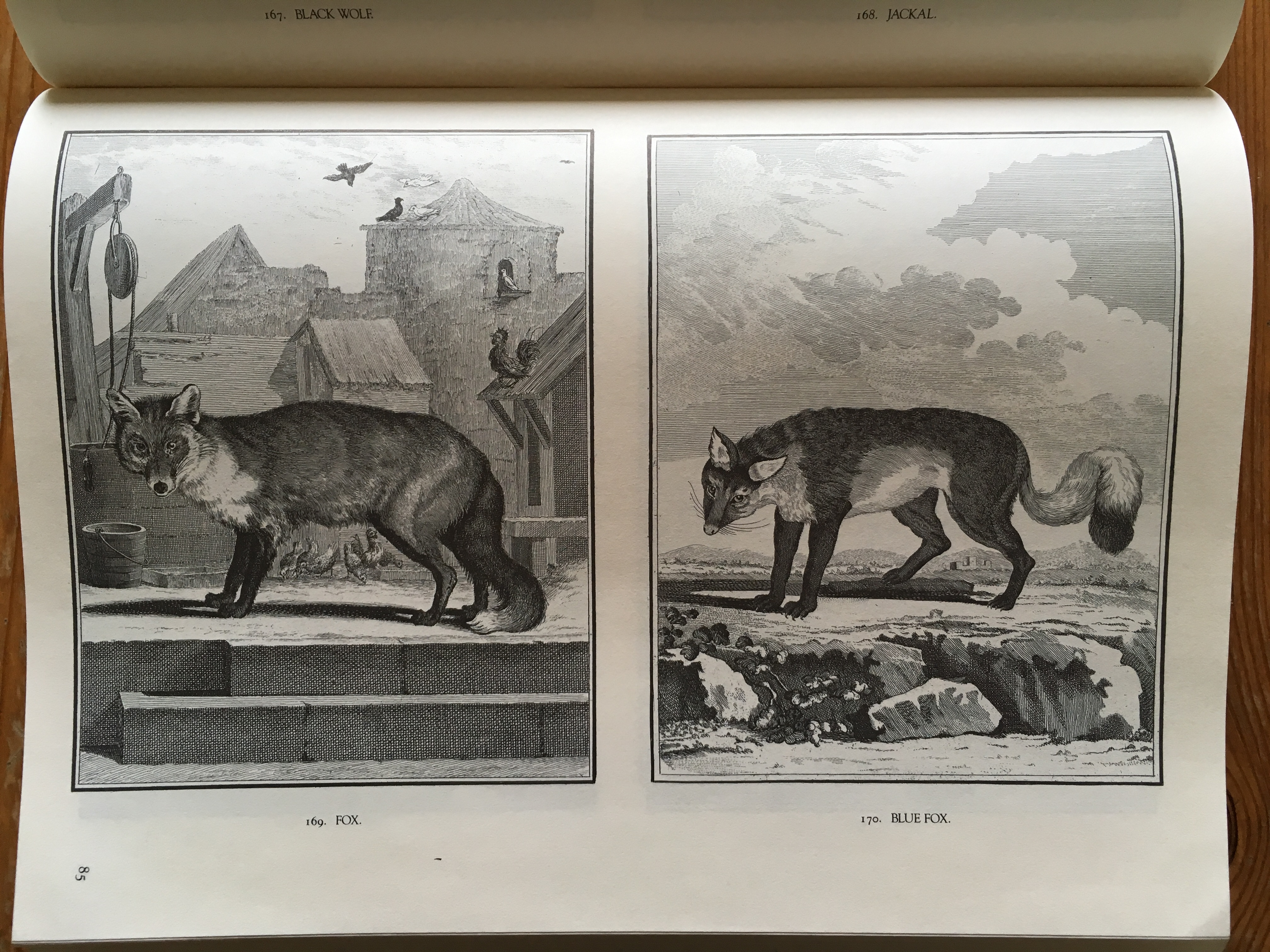

寓言中的狐狸雖然性格鮮明,但形象畢竟有點刻板。寓言說到底也不過是借動物寫人。要了解動物的真正形態和習性,最好還是看自然學家的手筆。十八世紀法國博物學家喬治──路易.勒克萊爾.布封伯爵,不但是個現代科學先驅,也是個文體家。他的巨著《自然史》不但具有科學價值,也富有文學價值。他的傳世名言是「風格就是人的本身」,”le style c’est l’homme même”,可見他對文章作法的講究。布封的《自然史》一點也不枯燥和學究,相反卻充滿對自然現象和各種生物的生動描寫,當作散文來讀趣味盎然。

布封寫狐狸,特別重視牠的「技巧」或「技藝」。狼以力敵,狐以巧取。牠在無論躲藏和覓食方面,考慮也十分周全,一切以安全為上。狐狸的謹慎,也許是令人覺得牠狡猾和多疑的原因。布封認為,與四處流浪的動物相比,狐狸的家居經營顯示出牠是個較為「文明」的物種。牠挖的地洞通常處於樹林邊緣,距離農舍不遠。狐狸與人類的關係,大概在野狼和家犬之間。布封曾嘗試畜養狐狸,但卻發現牠們比狼更難馴服。因為狐狸身上的氣味,沒法把牠們養在接近房子的地方。如果把狐狸用鎖鏈綁着,牠們會拒絕進食,就算雞隻就放在牠們面前。此物種雖然看似較弱,但其倔強難馴,可見一斑。

布封還談到獵狐的方法,但並沒有主張把它視為遊戲。獵狐在歐洲曾經是個十分流行的野外活動。在今天,英國人依然保留着Fox Hunting的傳統。這向來也是貴族和上層階級的玩意。每逢獵狐日,男人們便會穿上傳統服飾,騎着馬,到草坡和樹林裏去,捕獵小小的狐狸。獵狐並不用槍或武器。負責追逐和撲殺狐狸的,是獵犬。一大隊凶猛的獵犬,圍捕一頭驚慌逃跑的狐狸,直至牠筋疲力盡,慘被撕碎。這樣殘忍的活動,在今天依然以「消除公共衞生威脅」為名,合法地進行下去。

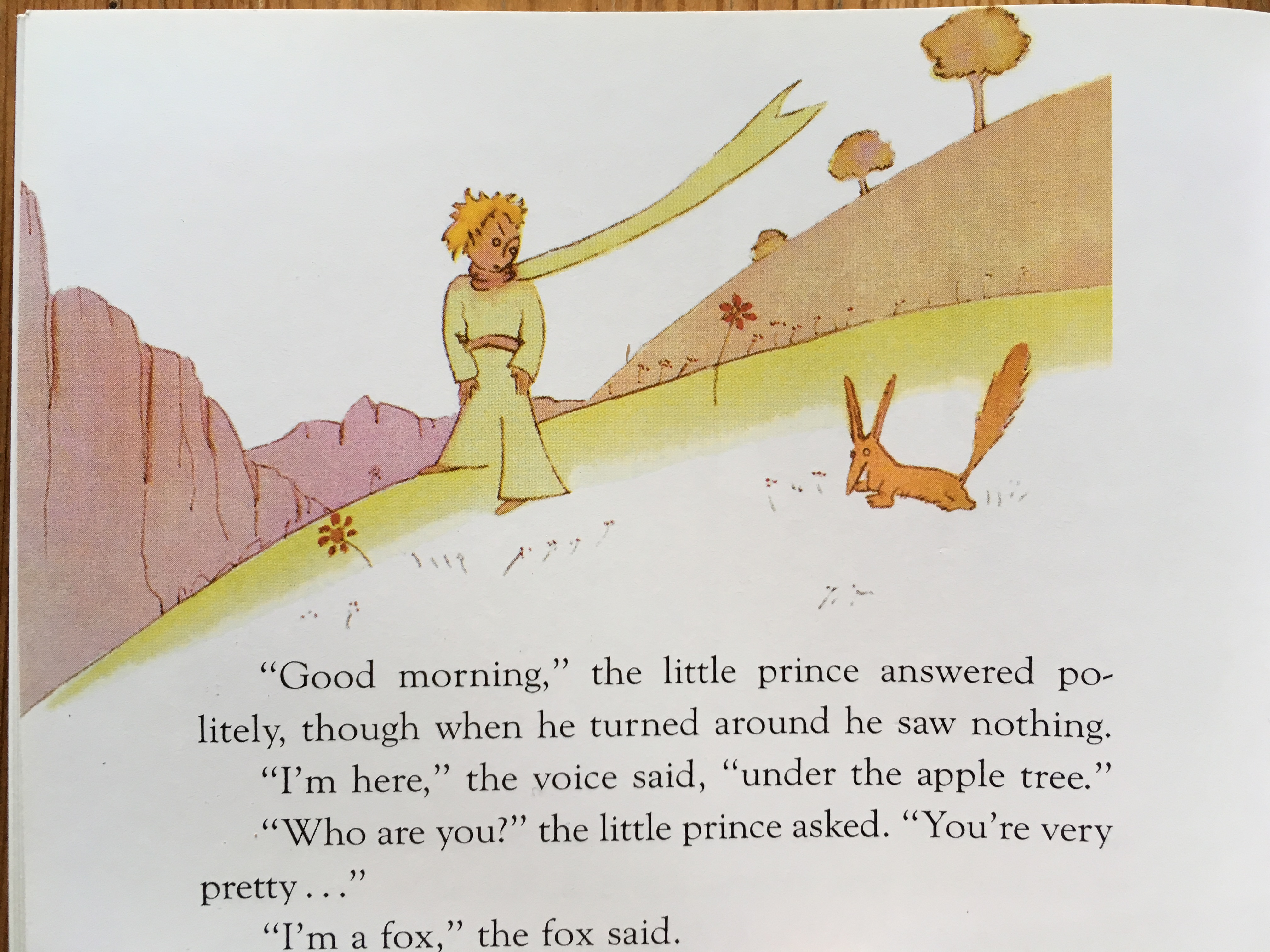

二十世紀最著名的狐狸,很可能是《小王子》裏面的那一頭。聖艾修伯里似乎想刻意打破狐狸的固有形象,不但沒有把牠寫得狡詐多疑,反而讓牠主動接觸小王子,甚至向他提出「馴服」的建議。聖艾修伯里應該讀過他的法國先輩拉.封登和布封的著作,並且感到不以為然吧。小王子的狐狸是最不狐狸的狐狸。起先小王子對狐狸的建議似乎並不特別熱衷,但也聽從牠的話天天在特定時間出現,好讓狐狸被馴服。結果,經過了一段日子,狐狸和小王子之間建立了情感關係。對小王子來說,狐狸不再是任何的一隻狐狸,而對狐狸來說,小王子也不再是任何的一個小男孩了。他們成為了彼此心中獨一無二的對象。這時候,小王子卻突然要告別了。那麼,之前的馴服工夫豈不是白幹一場?狐狸卻說:不是的。原來,牠想藉此給小王子說個道理……

那個道理,熱愛《小王子》的讀者應該都耳熟能詳,我就不說了。我倒有個發現:聖艾修伯里的狐狸畢竟是隻狐狸,其實牠還是滿有辦法的。牠叫小王子去馴服自己,但被馴服的其實是小王子啊!也許不只小王子,還有那千千萬萬的讀者呢!所以,一不小心,我們又中了狐狸的圈套了!而最厲害的老狐狸,是聖艾修伯里。