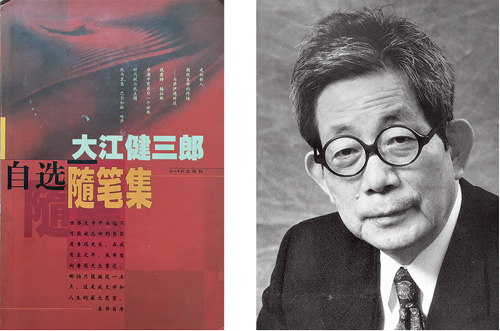

《時代賦予我主題》是大江健三郎一九九五年做的一場演講的題目。這年他六十歲。之前一年,即一九九四年,他獲頒諾貝爾文學獎,是繼川端康成之後第二位獲此獎項的日本作家。《時代賦予我主題》是一篇重要的演講稿,它總結了大江戰後數十年文學創作的精神。

在演講的開頭,大江談到了多位諾貝爾文學獎得主,像奧克塔比奧.帕斯、沃爾.索因卡、托妮.莫里森等,是如何在身處的時代中承受了痛苦,再而把痛苦以文學的形式表現出來。他特別提及南非作家納丁.戈迪默(Nadine Gordimer)對他的啟發。戈迪默有一個想法深得大江的認同─「不是作家選擇了主題,而是主題選擇了作家。」

大江健三郎在二戰期間於四國森林的鄉村渡過了他的童年。戰後受到民主主義的鼓舞,他決心前往東京求學,進入東京大學師從渡邊一夫學習法國文學。大學時期以「學生作家」的身份登上文壇,之後便一直從事文學創作。年輕的他以為是自己選擇主題,後來卻漸漸領悟,作家身處特定的時代,最值得寫、最不得不寫的主題,自然都是時代決定的。當然,對待時代的態度千差萬別,大江受到戰後西方文學的薰陶,強烈意識到作家對世界的責任,並以寫作介入時代。用英語表達是commitment,用法語則是engagement。就這一點來說,他和表現日本傳統之美的前輩川端康成,走的是截然不同的道路。

總結自身的文學主題,大江將之歸納為三個項目:第一,是戰後的解放感,即是對民主主義的追求。除了在創作中反省歷史和批判右翼軍國主義,在現實中大江也是戰後和平憲法的堅決守護者,一直參與抵抗右翼政客試圖修改憲法第九條的舉措(也即日本不能擁有軍隊和發動戰爭的條款)。第二,是核武器造成的傷害。他在五十年代採訪廣島之後,開始意識到核能對人類的嚴重禍害,以及核武器的極端不人道。核災難是冷戰時代的主要威脅,也是大江小說的主軸。第三,是先天殘疾的長子大江光的出生。這看似只屬個人問題,而非時代問題。但是,大江把個人體驗提升到時代的高度和寬度。簡單地說,就是一個人與他者共生的問題。某程度上,大江代表了所有處於弱勢,受到誤解、排斥和壓抑的少數。作家的責任,是嘗試去理解少數者,並站在少數者的立場來思考。

在同一場演講中,大江也宣告自己將要停止寫作。當時他認為,自己對上述幾個主題都已經有了充分的表達,把自己一生的故事也說完了,是時候圓滿地劃上句號。可是,在獲得諾貝爾獎之後,他還是接續一本又一本地寫出新作。往後的《換取的孩子》、《憂容童子》、《別了,我的書》、《優美的安娜貝爾.李寒徹顫慄早逝去》,以及《水死》,全都證明大江的創造力一點也沒有減弱,反而老而彌堅。他是罕有地沒有受諾獎「死亡之吻」的影響,還可以不斷再創高峰的作家。雖然一再對「封筆」的宣言反悔,情況有點尷尬,但對讀者來說肯定是最想見到的結果。

之前我們談過夏目漱石在《文學論》中提出的意識的焦點和波動的看法。漱石認為,一個時代的集體意識的波,就是時代精神。但是,大部分人只是流俗地隨着時代精神前進,小部分人則具有先見之明,可以帶領潮流。至於更少數的天才,因為意識太超前於時代,所以往往不為同代人所理解和容忍。那是不是意味着,天才都是預言家,他們所寫的都是關於未來的事情?看來也不是這樣的。

如果融合大江的看法,天才其實也不能完全超越自身的時代。他們都是時代的產物。但是,他們不是被動的產物,不是漱石說的單純的模仿者。他們既生於時代,但又具有異於時代,甚至是反抗時代的精神特質。在天才的異質和反抗來說,我相信夏目漱石和大江健三郎是一致的。只不過,自覺的反抗者成為像大江一樣的committed和engaged的作家,不自覺的反抗者則成為了漱石筆下的被時代驅逐和消滅的瘋子。漱石所謂的「超前的意識」,不外乎就是在當下不認同主流、不服從大多數的權威的異質和異見。這種「異」不是守舊的異,而是前衞的異。它之所以前衞,是因為看穿了時代的危機,而提前預視到危機的後果。所以,它同時是未來的、當下的和歷史的。

大江在演講的尾聲,談到威爾士詩人R.S.

托馬斯的作品對自己產生的震撼,轉述了托馬斯引述法國思想家瑟南古的名言:「也許人類終究是要滅絕的,也許留下的只是虛無,但它不也得在抵抗中滅絕嗎?讓我們說,那是不對的!」也許在每一個時代都是這樣—沒有危機意識的模仿者維護權威,但求安穩;識時務的能才洞悉先機,贏盡名利;只有勇於面對滅絕和虛無的「天才」,也即是時代的「畸形兒」,才會不顧一切地大聲說「不」,並且頑強地抵抗。