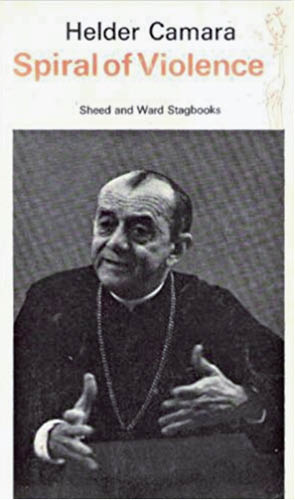

巴西大主教艾達.卡馬拉(Dom Hélder Câmara)寫有一本叫《暴力螺旋》(Spiral of Violence)的小書。這位一生站在窮人和受壓迫者的一方,為他們爭取公義的宗教領袖,把「暴力」分為三種:

第一種是由政權和既得利益集團所組成的制度暴力。公權力和特權階級藉着自身在制度上的優勢,為鞏固自身的地位,剝削低下階層和廣大人民,令他們陷於不公義、不自由和不平等的狀況。這種暴力既存在於落後的未發展國家之中,也存在於發達國家和未發展國家之間,甚至存在於已高度發展的國家之內。

第二種暴力直接由第一種引起,即是受壓迫者或者年輕人,奮起反抗第一種暴力所動用的革命暴力。這裏特指以武力和流血方式,建立更公義的制度的暴力。重要的是,除了直接受壓迫的人民的起義,卡馬拉特別標舉出年輕人作為一個革命羣體。這個觀察非常具有遠見,因為二戰之後的許多革命或抗爭運動,主角都是年輕人,特別是大學生。他們的行動未必出於直接身受其害,而是出於對人類公義的熱情,以及知性的理想主義。

第三種暴力是當權者和既得利益者的反動,也即是對反對聲音的暴力打壓。就外表而言,這是最血腥和殘暴的暴力,往往動用到致命的武裝,以及採取濫捕、酷刑、刺探、告密等卑劣手段。不過,就作惡的深、廣、遠而言,始終是第一種最為根本和嚴重。我們不能單單怪責第二種暴力的出現,說這些人破壞社會安寧,損害了大眾的利益,因為事情的主因在〔一〕而不是〔二〕,而〔三〕之所以出現,主要是為了鞏固或恢復〔一〕。因為基於被壓迫而反抗或者公義信念,〔二〕當然不會因為〔三〕的大力打壓而退縮或放棄,反而會加大力度反擊。於是,就形成了卡馬拉所說的「暴力螺旋」,也即是暴力程度成螺旋狀升級。

對於以上的描述,我們一定會感到非常熟悉。在執筆之際,香港警方依然包圍理工大學。示威者多次突圍無果,被困在校園內。無數人筋疲力盡,或者身受重傷,等待救援。在突圍期間被抓捕的人,被防暴警察報復式毆打,遭到死物式的對待。這些情景,在過往幾個月內變本加厲。再加上其他警暴例如性侵的傳言,以及許多自殺者和被自殺者的個案,令香港變成了恐怖的警察城市。但是,這一切並沒有嚇怕年輕抗爭者,也沒有令和理非支持者割蓆。政府試圖分化反對者的策略一直沒有成效,歸根究柢,是因為許多人看清了三種暴力的本質和關係,而令第二種暴力得到廣泛同情。在沒有解決或不打算解決第一種暴力,也即是制度暴力的問題的前提下,單單呼籲人從守法的角度,譴責一切違法的行為,不但沒有觸及事情的核心,反而是轉移視線的做法。這種策略試圖建立一種對法理的狹隘理解─守法抑或犯法;而不是更廣義而基本的─公義或不公義。法律於是淪為保護不義制度的工具。

卡馬拉並沒有主張暴力反抗或革命,相反,他提出了打破「暴力螺旋」的方案,一個全球性的「正義與和平行動」(Action for Justice and Peace)。這樣的行動並不是配合政權的呼籲,以無用的和平方式表達意見。他強調行動除了要有堅強的意志,還需要紮實的研究和強大的網絡,才能對政權造成壓力和影響。他把這種方式稱為「和平者的暴力」(violence of the peaceful),意思即是和平也必須具有壓迫性。另一個說法是「解放的道德施壓」(liberating moral pressure)。當然他也明白到,要用和平的方法促成改革,前提是政權有一定程度的文明和開放。在完全獨裁和軍警任意妄為的地方,和平的呼聲在未能發出之前已經被消滅。所以,在一些暴政底下,人民的暴力革命有它的正當性,而卡馬拉對此是表示尊重的。

見諸近半世紀的歷史,在發達國家或地區之中,已極少出現武裝革命,而主要是施壓式的學生運動。雖然採用了佔領校園、堵塞路段或者包圍政府建築物的形式,出現破壞公物和與警方對峙的情況,但在政治學研究中,這些戰術的性質都屬於「和平」或「非暴力」,離真正的暴力革命還差很遠。這種形式的目標是極限施壓,迫使統治者改變政策、改革制度,或者是問責下台。這在暴力程度上屬於溫和,但卻往往由於政權的頑固與橫蠻,率意採取鎮壓的手段,而導致血腥的結局。

卡馬拉大主教最發人深省的地方,在於他對青年的同情。在《暴力螺旋》的最後章節,他向青年抗爭者發出呼喚說:「是什麼分開我們的呢?我們的目標是一致的:我們希望有一個更公義和人性的世界。你們也許會認為,只有武裝暴力才能動搖和拆毀製造奴隸的非人制度。如果我充滿喜悅地把我的餘生,把我剩下的力量和精神,不帶仇恨、不使用暴力地追求公義,完全只靠解放的道德施壓,只靠真理和愛,那是因為我深信,只有愛是建設性的和強大的。我相信你們的真誠,也尊重你們的選擇。不要讓身邊的任何人麻木不仁。引起討論。你們要以青春促使人思考和採取立場:讓事情變得令人不適,如真理;變得有所要求,如公義。」