起程去溫哥華,帶着上機的是霍金的自傳《My Brief History》。名副其實,很短,兩小時不夠便看完,之後要靠看電影捱過漫長的航程。寄艙行李中也帶了幾本書,主要是送人的。《天工開物.栩栩如真》是送給舊同學的。我猜想他應該已有,但書中寫到不少小學和中學的舊事,有紀念價值。《安卓珍尼》是送給那邊的香港文學科授課老師的。另有一輯《小鼴鼠妙妙》兒童故事繪本,是帶給我的舊學生的小孩子的。

這次是應卑詩大學歷史系教授單國鉞的邀請,到那邊做兩場演講。卑大亞洲研究系近年成立了「共研香江」(Hong Kong Studies Initiative)計劃,當中包括研究、教學和社區活動幾部分。教學方面,開設了香港歷史、香港文學、廣東話等科目,其中香港文學科是全北美首創。單教授在香港出生和成長,直至初中舉家移民,大學本科修化學,研究院卻轉攻中國歷史,專業領域是明清史。我們是小學和初中同學,但當年不熟,只約略記得對方。隔了三十幾年再聯絡上,發現大家的足迹原來有所交接。就這樣,我坐上了往溫哥華的飛機。

新開的香港文學科由當地學者梁麗芳博士任教。用英文教香港文學,翻譯材料頗為不足,但梁教授也編出了十分可觀的課程大綱。我到班上探訪,看見五十來個學生,大部分是華人,但多半不懂中文,也有好些西人。學生們興致勃勃的,語言和文化差異似乎並未造成障礙。「共研香江」在加拿大推動香港研究,並不局限於來自香港的華人對香港的關心,更有跨文化交流的深遠意義。

我有一位舊學生在溫哥華。九十年代後期我在嶺南大學兼職教寫作課,她是我最早的學生之一。後來她嘗試寫小說,很有潛質,出過兩本書──《給我一道裂縫》和《見字請回家》,後者寫的是移民後的經驗,生活化、敏銳,而且深思。還有一本和袁兆昌對寫的《情感不良》。到埗第二天,雖然還有點冷,但天色極佳,陽光普照,她丈夫開車,帶同一對年幼子女,陪我遊覽了溫哥華的主要景點。下午去她位於市郊山上的家,在書房看到幾十本《給我一道裂縫》整齊地疊着。她說是父母給她帶過去的最後的存書。這本書是當年由我自辦的小型出版社出版的。想不到這樣子十七、八年又過去了。

我也有阿姨、姨丈和兩位表弟在溫哥華。剛巧阿姨家就在學生家附近,過去很方便。後來又發現,原來彼此在區內學校早已見過(阿姨的孫子和學生的女兒念同一間中文學校),也有好些共同的朋友。阿姨、姨丈對於我遠道過來演講,十分雀躍,但姨丈很坦白地說,有時在報上讀到我的文章,實在弄不懂我在說什麼。這大概也是很多文學圈以外的讀者的共同感受吧。要告訴別人文學是搞乜東東的,似乎是我此行的任務。

舊同學除了屬於歷史系,也是亞洲研究系的成員。卑詩大學的亞洲中心,位於一座漂亮的日式建築之內。這座建築原為一九七零年大阪世界博覽會三洋館,後拆件搬運至現址重組。中心後面有一個優雅的日本庭園,地上鋪滿了東洋風的苔蘚。時值初春四月,櫻花盛開,一償我未能往日本賞櫻的心願。中心內有亞洲圖書館,藏書甚豐。據舊同學所說,年初收到校方指示,圖書館將於今夏裝修,開闢更多學生活動空間,大量藏書必須遷離成為閉館庫藏,其中包括「鎮館之寶」四庫全書。身為明清史家,舊同學自是非常震驚和傷心。當天他帶我參觀圖書館,在下層赫然發現他至愛的四庫全書竟然沒有搬走,他簡直就像重遇失落的情人一樣,驚喜之情溢於言表,還忍不住伸手珍愛地撫摸了那套大書幾下,只差沒有來個熱情的擁抱。

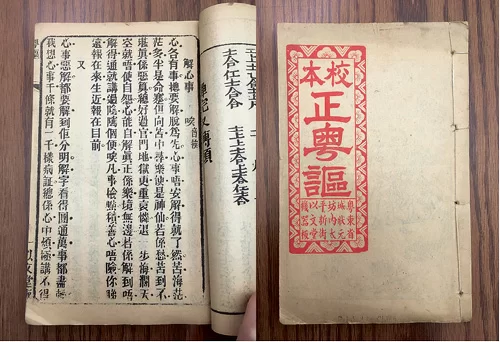

後來聊到我對粵謳的興趣,舊同學說:招子庸的《粵謳》我們圖書館有。第二天便陪我到大學圖書館閱讀室,把書召喚出來給我參看。粵謳是比南音更地道、更徹底地運用粵語的民間曲種,流行於清中葉至二十世紀初期,唱法現已失傳。最著名的粵謳曲詞是招子庸於道光年間創作的《粵謳》。前港督金文泰初到香港之時,立即迷上了粵謳,並把招子庸的作品譯成英文,於一九零五年出版了《Cantonese Love Songs》。卑詩大學所藏的版本,是清末民初廣州以文堂出版的《校本正粵謳》(具體年份不詳)。我查過中文大學圖書館的目錄,看見有清道光八年(1828)的刻本,當然是更為珍稀,但其他清末民初的藏本,跟卑詩大學的也差不多。這回便輪到我上演和暗戀已久的對象親密接觸的欣喜若狂的一幕。

另有西人青年Nick,漢名若昆,帶我看了

downtown的二手書店Paper Hound。若昆譯過我的一個短篇,發表在當地的文學雜誌《Ricepaper》上。這個小子娶了個哈爾濱女孩,靠翻譯和編輯維生,堅持不肯向功利的現實低頭。在二手書店裏,碰到科幻小說經典之一William Gibson的《Neuromancer》。聞說cyberspace的概念就是此書始創。翻開一看還有作者簽名,售價加幣二十元,便立即買下。另外以十二加幣買了英譯的普魯斯特論美術史家Ruskin的書。

我的演講分兩場,一場在大學內,以英語發表,論歷史和虛構。另一場在Richmond Public Library,給華人社區人士講的,用廣東話,介紹香港文學和自己的寫作歷程。當晚我阿姨和姨丈來了,舊學生來了,另外兩位很多年沒見的中小學舊同學也來了(他們是圖書館的稀客)。大家似乎也聽得很開心。完場後姨丈跟我說:我今次聽明白你說什麼了。