我很少在這個欄裏談新書,但這本新書,其實也是舊書。鍾曉陽剛出版的《遺恨》,是二十二年前的《遺恨傳奇》的重寫。這重寫也真是大幅度的,不是略作修改。除了保留基本的情節和人物,文句完全是新寫的,而且篇幅增加不少,是比舊作豐富許多的版本。據此回看,舊作就如未寫好的大綱,而新作才是最終的成品。要完成這個圓滿的成品,鍾曉陽用了二十二年,而讀者也等了二十二年。但是,這麼多年也是值得的。

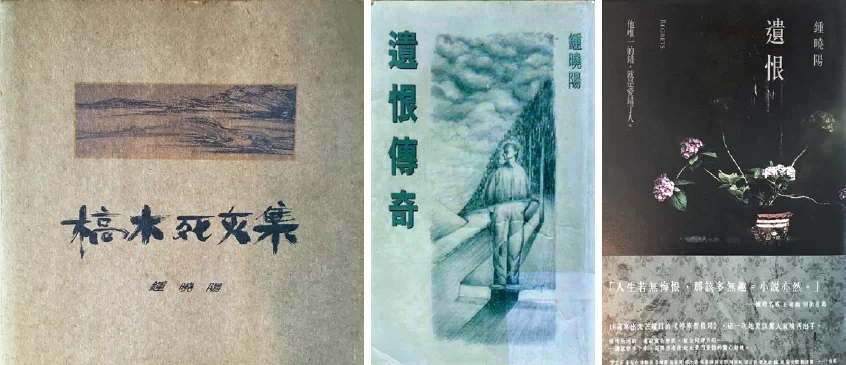

一九九六年,鍾曉陽出版了風格大變的力作《遺恨傳奇》,試圖擺脫只是擅寫情愛的女性作家形象。此書以珠寶富商家族的親緣秘密、人事糾結和財產紛爭為題材,以懸疑小說的方式逐步抽絲剝繭,最終揭露駭人的真相。這個轉向當年令讀者大吃一驚,評價和作品的野心亦有落差。次年她又出版了詩集《槁木死灰集》。連同她九十年代初出版的《燃燒之後》,讀起來頗有不吉利的預兆。果然,鍾曉陽沉寂下來了。據她在《遺恨》後記所說,她陷入了人生的低谷。妹妹患癌去世,自己失去了創作動力,世界頓然變得灰暗。

二十二年後,《遺恨傳奇》重生,改名為《遺恨》出版。早前在香港舉行的新書對談會上,多年的忠實讀者們終於等到他們的「文學女神」回歸。令我驚訝的是,當中有不少是已屆中年的男性書迷,打破了我一直以為鍾曉陽主要為女性讀者所喜愛和崇拜的印象。要說「回歸」,這也不是第一次。她在對談會上說,二零零七年在馬家輝的熱情遊說下,她再次執筆在《明報》「世紀版」寫過一段時期專欄。之後整理成名作《停車暫借問》重出。二零一一年重出了舊散文集《春在綠蕪中》。二零一四年又重寫了舊作《哀歌》,成為新的《哀傷紀》,在港台兩地同時出版。三次都造成一定的哄動,但三次之後又是新的沉寂。作者和讀者都兩雙心知,「重寫」好像是一種拖延策略。大家期待着的始終是──幾時才有全新的作品?

又一個四年過去。這次出來的,也是重寫,而且是之前令人覺得並非鍾曉陽本色之作的《遺恨傳奇》。可是,我覺得這次不是延緩,不是搪塞,不是找借口。《遺恨》表面上是《遺恨傳奇》的重寫,但我會把它看作全新的書看待,因為整個小說簡直是脫胎換骨了。而這個脫胎換骨,說明了作家的功力猶在,甚至更超從前。如果說到「小說家回歸」,這次是貨真價實的了。

鍾曉陽多番強調《遺恨》是一本通俗小說,不是文學作品。因為是懸疑性的通俗小說(內涉複雜的大富家族秘密和糾紛),她和出版社一直堅持不能「劇透」,以免損害讀者的閱讀趣味。好吧。我就當它是通俗小說看吧。也許,她之所以選了《遺恨傳奇》來重寫,就是出於一種任性,或者執拗──我就是想寫一本好看的通俗小說啊!為什麼我非寫文學不可?誰以為我寫不來通俗形式?誰以為我駕馭不了通俗題材?我彷彿聽到二十多年來,她一直在心裏忿忿不平地說。又或者,她心裏其實在想:《紅樓夢》不通俗嗎?張愛玲不通俗嗎?好的通俗就是文學!不過,她沒有這樣說。她謙虛而斬釘截鐵地說:《遺恨》不是文學作品。

對於《遺恨傳奇》,印象已經有點模糊。我刻意不把舊書翻出來,把《遺恨》當作全新的小說去讀。雖然故事只是環繞一個富商家庭(且是小家庭,不是大家族)成員間的恩怨情仇,但氣魄卻不可謂不大。基本上就是八十至九十年代殖民地末期,香港作為一個經濟城市的縮影,裏面有很多營商和生意上的硬細節。不過,說到底它又是一個百折千迴、遺恨重重的愛情故事。加上對於懸疑情節的精密構思和緊湊安排,以通俗小說的標準來說,肯定是一流的了。事實背景的鋪陳,人物形象的塑造,也非常豐富和立體。無論主角或配角,每個人物的設計都極有心思,面貌和心理都能活現出來。在主題方面,陰暗的前史和病態的遺傳,如漩渦般的命運擺佈,事實真相的錯綜複雜和無可公告,都有很強烈的壓迫感。眼看着美好的可能性一次又一次破滅,毫無選擇餘地的惡夢一次又一次地降臨,效果就如悲劇和荒謬劇的結合。

然而,作為通俗小說,很多描寫未免是「太文學」了。這些片段所要求的,不是追趕情節的速讀,而是反覆玩味琢磨的細讀。那些勝過千言萬語的舉手投足,那些看似漫不經心的物件安放,那些只有上乘的文字才能表達的微妙觀察和感應,都絕不是一般通俗小說會做和能做的。怎樣說《遺恨》也是一部文學作品,最多是有着「通俗」的元素或外衣的文學作品。否認它是文學,與其說是因為心虛,不如說是出於決絕,希望讀者以新的眼光去看她。

隔了二十年,能夠把一個「不成功」的舊作起死回生,當中的決心和能耐,的確是殊不簡單。這個舉動本身,除了以「任性」解釋,當中不正代表着對「遺恨」的拒絕嗎?在人生低潮中,鍾曉陽說:「若有傳奇,也是屬於別人的,與我無關。」好吧,那就拋掉傳奇吧。拋掉傳奇的《遺恨》,更能直面人心的黑暗。以《遺恨》抗「遺恨」,書裏書外意味深長。但是,要對抗「遺恨」,需要的除了是堅定的意志、沉着的耐心,以及對孤寂、對無人知曉和明白的隱忍,還要的是一顆狠心。是的,是狠心。就像小說最後一句所說的一樣。看到最後,我終於明白了。