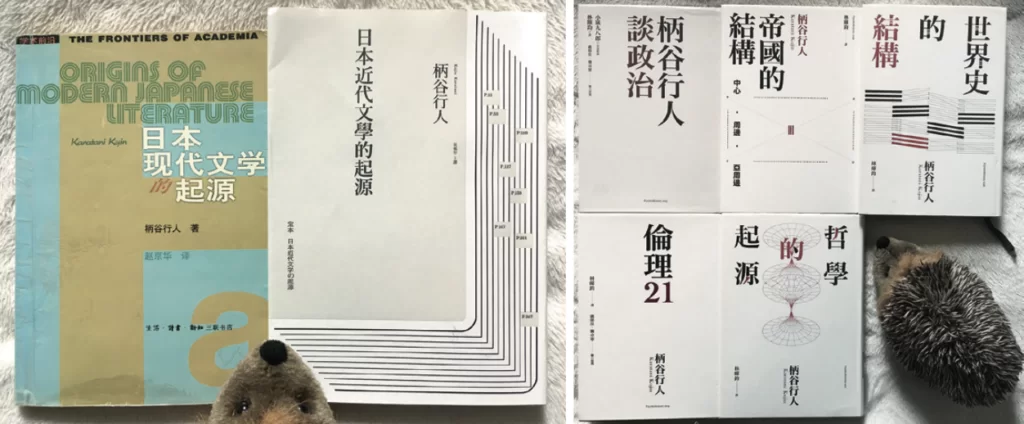

《日本近代文學的起源》一書的構想,源於柄谷行人七零年代中期在美國耶魯大學講授日本明治時期文學的經驗。一九八零年此書於日本初版,其後譯成多種外國語言。我讀過二零零三年的內地簡體版。最近在某大書店看見新出的台灣繁體版,根據的是二零零四年岩波現代文庫的增補修訂「定本」,便立即毫不猶豫地買了下來。

這幾年來,柄谷行人的著作在台灣甚為風行,中譯十分齊全,只是獨缺《日本近代文學的起源》。柄谷六零年代就讀於東京大學經濟學部,正值日本學運的火紅年代。畢業後轉向文學研究,成為著名文學評論家。再後來,又回到政治經濟學的範疇,並且融合歷史和哲學,成為了跨科際的宏觀學術研究者。

在《世界史的結構》中,柄谷以廣闊的視野和高度的綜合能力,以馬克思主義的「生產模式」為基礎,發展出「交換模式」理論,試圖以此解釋「國家──國族──資本」三合一體制的興起和發展。這種結合政治、經濟和歷史分析,並將之理論化和模式化,來探討全球狀況和趨勢的研究方法,非常別開生面而且富有野心。近作《帝國的結構》集中分析歷史中曾經存在的帝國的特質,對「帝國」和「帝國主義」作出區分,認為前者有其歷史發展的意義,後者則屬於「國家──國族──資本」(民族國家)向外擴張和掠奪的形態。

如果被他的大部頭著作嚇怕,我推薦大家看比較「輕盈」的《哲學的起源》。在這本書裏柄谷發揮他的看家本領,把早已廣泛接受的定見推翻,為西方哲學起源提出了新觀點。他認為哲學並非源於雅典城邦的蘇格拉底、柏拉圖和阿里士多德,而是來自更早的愛奧尼亞地區(愛琴海西岸)的自然哲學。柄谷批判了雅典城邦的民主主義,認為它是國族性、階級性、排他性及支配性極強,並且具有帝國主義擴張傾向的政體;相反,愛奧尼亞城邦奉行的是民眾平等參與政治的Isonomia模式(意指no-rule)。雅典哲學對愛奧尼亞哲學的矮化和排斥,實際上就是城邦政治體對更開放的政治模式的壓抑。

柄谷的學術著作並不易讀,一來是因為觀念創新,二來是因為涉及的課題既深且廣。不過,他的行文其實是極其清晰而嚴謹的。他的思想極具挑戰性和爭議性,無論你同意他與否,你也會佩服他的銳利和氣魄。當然也有人認為他過於高傲和自滿。前年我在中文大學的一個研討會中,見識到柄谷本人演說的風采,基本上是冷淡的、斬釘截鐵的、並不親切的樣子,完全符合我對他的預期。他當時的講題是《作為精神的資本》,是對馬克思主義的重讀。

話說回來,《日本近代文學的起源》是柄谷行人學術生涯的早期著作,也是唯一專注於文學的著作。柄谷的思考特點和批判精神已經在此書中顯露無遺。他的觀點很難在這裏複述,簡化點說就是建基於「顛倒」和「發現」兩個概念。柄谷拒絕用影響論來理解日本近代文學(中文稱為「現代」)的興起。他認為森鷗外、二葉亭四迷和夏目漱石等近代文學大家,分別以不同的方式質疑和抗拒西方文學的模式。他把日本近代(現代)文學的起源,追溯到西方現代文學的起源,揭示出大家普遍地理解為「文學」的形式,無論是浪漫主義、寫實主義,還是自然主義,其實都是同源性的東西,也即是建立在「風景的發現」、「內面的發現」和「自白制度」的前提上。所謂「風景的發現」源自繪畫領域。中世紀繪畫以宗教主題和概念為主導。到了文藝復興時期,通過透視法的發明,才產生以純風景為對象的寫實繪畫。風景在此前並未存在。「風景」是由繪畫形式和制度的變革而出現的「新事物」。所以是先有「風景的發現」,然後才有「風景」。對於所謂「內面性」(人的內在心理世界),情況也一樣。而隨着「內面的發現」,「自白制度」才得以出現。所謂的「顛倒」,就是這個本來的因果順序被倒置過來,也即是「源頭」被掩蓋起來,令人以為風景和內面從來也在那裏,是先有風景才有風景畫,先有內面才有心理描繪,以及先有現實才有寫實主義。同樣的現象發生於日本近代文學的起源時期,這也是文學作為一種制度如何在日本確立的經過。

《日本近代文學的起源》是一本百讀不厭的書,我每隔一段時間便會重看一次。很可惜的是,此書的中譯水準差強人意。之前讀的內地譯本還算好懂,這個新出的台譯本卻是令人越讀越氣餒。簡單舉幾個例子:劈頭第一章第一句就出現不能原諒的錯誤,說夏目漱石是一九三零年自倫敦返國(漱石是明治人,一九零三年返國,一九一六年逝世);第一章第四節,說馬丁.路德「創作此畫」(指《基督教徒的自由》一文);第三章第一節,把法國二戰之後出現的”anti-roman”(反小說)譯為「反浪漫」。就算單就行文來說,也充滿着幾乎讀不懂的句子。對像我這樣的一個不懂日語的讀者來說,都已經發現了如此嚴重而大量的錯處,如果能跟原文對讀的話,情況也不知會如何了。可是,因為新版實在包含太多舊版沒有的增訂內容,所以對柄谷迷如我,便唯有忍受此等痛苦的「發現」,無可奈何地硬啃下去了。