在一個非常注重考試成績的社會裏,在學習上處於落後形勢的孩子很容易失去自信,感到無助,從而窒礙他們的學習,形成惡性循環。如果未能幫助這些孩子逆轉過來,他們的成長歷程會是痛苦的。由於這羣孩子大多欠缺家人的有力支援,學校和教師便是他們的希望,很多教師在自己的崗位上努力地幫助這些孩子,天主教慈幼會伍少梅中學就是眾多例子之一。他們每天都面對很多挫敗,但老師卻如在海邊撿拾海星,把牠們拋回海裏的人一樣,努力做自己可以做的事,不會放棄後生仔。

「仔,你辛苦了,學校很安全的。」上年某日,天主教慈幼會伍少梅中學校長李建文,在校門外迎來一位戴着「豬嘴」返學的男生,他拍拍對方的肩膊,關切地說道:「這裏沒有催淚彈,不會秋後算帳,你可以真面目示人。」男生聽罷,終安心卸下裝備,步進課室。

兩年前,李建文接棒校長一職,每逢返學日子,他都會在校門前迎接學生,主動握手講早晨,藉此替學生的情緒「把脈」,「戴『豬嘴』男生,他的表態其實是一種求救。若政府明白這一點,對學生的看法就不一樣了。」又有時,他會察覺學生的神色有異,細問之下,總有故事:有人前夜與家人爭執,弄得沒精打采;有人遲到不因為打機打天光,只是半夜去做散工幫補家計⋯⋯

⚡ 文章目錄

平常心面對

近一年多,時局紛紛擾擾,站在校門前的李校長,更像一個數算着綿羊的牧羊人—一個兩個三個學生,能逐一安全地返回校園,不再是理所當然。「要靠很多老師的付出和努力。」

數以千計的示威者被捕,不少是仍在學的年輕人,對李校長來說,「一個都嫌多」。站在教育工作者立場,那就像父母擔心子女一樣,不會贊成學生參與違法抗爭,只會循循善誘地勸勉學生要做守法的人;過程中,亦會給予學生情緒上的支援,期望透過這些付出和努力,減少學生違法被捕的數字,「不過,社會部分聲音不斷對老師作出打壓和指控,卻沒有肯定和鼓勵老師在這方面的努力,這不公道。」

他認為,過去一年教育界面對極大挑戰,例如一些羣體會對老師作起底和批評。截至三月,教育局共收到一百九十二宗有關教師專業失當的投訴,其中指控包括:老師鼓吹學生上街反對政府。「除個別事件,校長和老師一直堅持理念,我不希望批鬥文化變成香港風土病,學生在這種文化下成長,將來會變成怎樣的人?」

被問及有人擔心校園出現白色恐怖,李校長坦言,「只能以平常心面對」。事實上,去年十一月的理大圍困事件,他進校「執仔」被傳媒披露後,曾收到針對他學校的恐嚇,亦曾有人傳話勒令他要低調一點。「『執仔』是出於人道救援,給我再做選擇,我也會這樣做。」

外人覺得他「企得很硬淨」,他只是輕輕交代:「因為選對了辦學團體,慈幼會的理念,很重視公義,當中還有老師和學生的努力,大家很愛惜學校。」

「執仔」非始自今日

李校長曾是外展社工,後來決定轉型成為老師。話說當年李校長在球場、波樓和機舖「執仔」,得出一個頗叫人驚訝的結論:「每一個邊青都很喜歡讀書。」他說,邊青大都不想提早離開學校,不喜歡不做學生,只是有點賭氣:「我憎那個miss,她成日針對我」、「因為我間學校唔鍾意我。」

李校長經常抱持一個信念:「世上沒有人是不喜歡學習的。」他說,學校對年輕人很重要,它讓他們經歷社教化過程、羣體相處和學習規範。他說,中學生常問「why not?」,好像一句你「點解不可以食煙?」,看似反叛、挑戰權威,實質他們正在建立內心的尺度。「太早離開教育系統,無助於他們未來的人生。」

他索性「退社從教」,最初教授音樂,或者幫學生組band,後來當上通識老師⋯⋯然後過了一些日子,他成為一位校長。他將自己的教學理念配合辦學機構的宗旨,一步一步實踐起來,目的是培育每個學生成為造福社會的好公民。

李校長深知年輕人不喜歡說教,不要囉唆,所以首先從學校的場景氛圍入手:在非課堂時間,校園會播起悠揚的輕音樂(記者到訪那天在播《阿甘正傳》電影配樂),幫助學生放鬆心情。「這比用說話勸告他們不要動不動發怒更有效,因為,說話是用理性那一邊的腦袋,音樂則用另一邊腦袋,更容易控制情緒。」

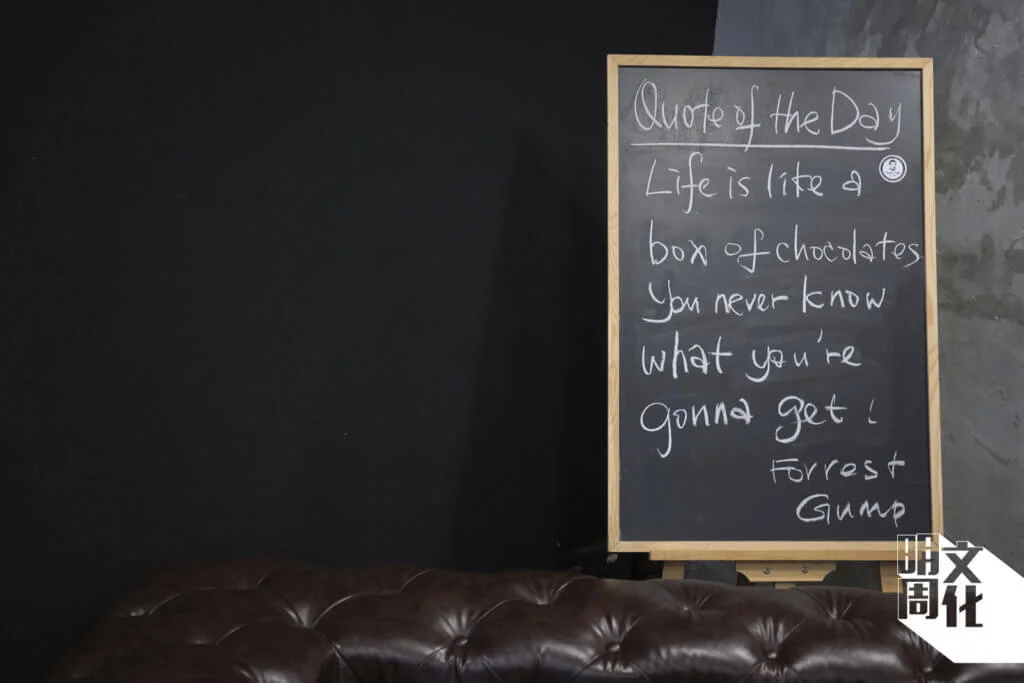

此外,他更為學生設立咖啡室,裝潢一如外面的咖啡店,裏面設有一塊小黑板,上面寫着不時轉換的金句,例如,這一天就是來自電影《阿甘正傳》的「Life is like a box of chocolate」;學校還設有畫廊、健身室、錄影室等其他學校少見的活動空間。「希望學生知道學校愛錫他們。教育界講求equal,但equal doesn’t mean fair,我們全校有一半學生是來自貧窮線以下的家庭,也有一些非華語學生,我們就是要給他們最好的,這才是公平。」

上面提到的活動空間,除了提供娛樂,亦是學校實踐價值教育的平台。他說,一般學校要進行價值教育,多數只會邀請社會賢達到校向學生分享勵志故事,效果較為短暫,因為學生沒有經歷實踐上的深化過程。「譬如學生沖咖啡學拉花,不斷練習,他們同時就學習了認真和專注;又譬如有學生留意長者長期吃藥,就發明了一部分藥機,好讓婆婆不會吃錯藥,學生的確能從實踐中學習到關愛和利他精神。」

每個Band 3學生都獨一無二

他說,學校提供社教化的學習歷程,就是從每事每物,讓學生學習應有的價值觀,即使是考試,它背後的概念就是學習—考試不是目的,但考試可以是一種工具,讓人進步而且成為更好的人。

說到這,李校長不期然帶點自豪地說:「我們每年收好多別人不要的學生,有些學生不喜歡原校,就來到我們這裏做插班生。」聽起來,這些學生好像也帶着當年「喜愛讀書的邊青」的味道。不同的是,他們不用終日蒲球場、波樓或機舖,而是可以在一間他們喜歡的學校裏學習和成長。

「很多人看不起Band 3學生,說他們沒用,我不相信,事實上,學生就像他們自製的咖啡杯一樣,每一個都獨一無二。」

陳智偉老師:我們是園丁

「老師好像一個園丁,不只是準備了花盆、泥土和種子便可,還要施肥、澆水、去雜草,這樣才能幫助學生成長。」慈幼會伍少梅中學助理校長陳智偉(陳sir)說。

陳sir當過十二年社工,其中四年在學校服務,明白學校是學生成長的關鍵,可是駐校社工通常只能提供補救性工作,「見到學生出事已經太遲」,而且個案完結,兩者關係便完結。過程之中他開始作出多方面思考,最後認為「老師比社工對年輕人的幫助和正面影響較大,可以陪伴學生成長」,於是他在二〇〇四年轉行成為老師。

教育從來不容易

他執起教鞭,履行截然不同的責任:教學上的課堂管理、秩序、追成績、課堂有效運作;教學以外的學校會議、行政工作、文書工作……然而,近年卻深刻感受到香港教育的種種失衡,譬如說,面對一個失去上學動機而缺課一段日子的學生,學校應該設下更多特定條件才容許學生復課,還是應該義無反顧幫助學生重返校園?又譬如說,學校決定一個學生留班,固然可以有一千個「理性」的理由,但是做決定時是否應該多做一點「感性」的考量?是否寧願困難地拯救而不是容易地放棄,讓他們自生自滅?

「老師是一份發自內心的工作,我們有很多技巧或知識可以進修,但相對重要的,是內在的覺知和反省,所謂以身作則,教人,要表裏一致,自己也要努力學習做一個好人。」

但他慨嘆,教育制度令老師面對沉重壓力以致忘卻初衷。有些老師會在教員室內以尖酸刻薄的詞語來形容剛上完課的學生;有些老師會自覺成為制度下的共犯而感到內疚;有些學校不鼓勵師生在校外接觸,更建議老師買責任保險……

「老師要保護自己保護到這個地步,對學生不信任到這個地步,這種疏離的關係,讓我引以為戒。」他說,經常反思自己當老師的初衷,經常提醒自己,要站在年輕人的角度看事情。

鄧佩菁老師:起點崎嶇 更要堅持同行

一次課堂上,鄧佩菁老師跟一個學生爭辯他的處事方法。「Miss,你教書啦!」突然,學生向她拋下這句話。「我站在這裏,不只是教書,什麼是教育?除了我要教你知識,我要培育你成為一個好人,一個正直、有正義感、明辨是非黑白的人。我不是只站在這裏教書。如果只是知識,你上網有什麼知識找不到?」她無法隱藏自己內心的激動。

全班鴉雀無聲。

鄧老師說,教育,是教書,也是育人,而且,更要與學生同行。她說,十多年前,她初到慈幼會伍少梅中學任教,在校園看見一幅壁畫,上面寫有鮑思高神父的話:「照顧沒有書讀、流離失所的人。」她深受感動,更立下志願,要實踐神父的理念。

芝麻綠豆不是小事

「有些學生的路較為崎嶇,例如來自複雜家庭、貧窮家庭,更不能放棄。」她說,曾有一個學生,被家人嚴重忽視,於是她每朝打電話叫醒他起身返學;後來,她又發現學生把所有零用錢花在打機上,於是她和他約定,錢交給她看管,然後逐日或逐星期分發……聽起來盡是芝麻綠豆的瑣事。偏偏,人生的道路正是由細微的事組成。「學生後來升上大學,別人問我是否很有成功感?我只是替他開心,因他的起點是那麼困難,他最後仍能做到。」

她教中文,過程中她很看重價值教育,教中文不一定強調考試技巧、分析能力和手法,「那些只是旁枝,中文不只有這些功用,應該着重教授思想和情感。」她舉例,她向學生談及孔子提出的「任何時候保守有仁德的心」時,學生反應很大,「做到的嗎?現今社會,大家只顧賺錢又功利。」她便說:「世界不完美,有人比較能做到,有人做不到,但我們應該朝這個方向而行。」

又當論及《論語》的「不應不擇手段謀求利益」時,學生便說「人總是自私的」,「我反問他們,你估自私的人知不知道自己不對,學生答「他們知道」,我就說,既然每人都知道,那麼,應該做的,我們就要去做。」