性暴力事件發生後,可如何尋求公義?大眾往往首先想起「司法公義」,透過法律制度懲罰加害人。

不過關注性暴力組織「風雨蘭」研究顯示,由於性暴力倖存者*舉證責任大,司法程序漫長複雜,而性暴力發生場合隱蔽、難以取證,十六歲以上倖存者在缺乏支持的情況下,難以承受被盤問質疑的情緒壓力,僅五成報警求助,而十六歲以下倖存者僅三成選擇報警。

就算獲得了理想的司法判決結果,很多倖存者仍然面對關係困境和情緒煎熬,因為逾八成性暴力加害者與倖存者相識,如親屬、伴侶、朋友、同事等等。受訪的三名童年性侵倖存者認為,與其爭取某種形式的公義,她們其實更希望,人們可以了解她們各自面對的情境,以及尊重她們所作的選擇。

除此之外,她們也渴望被了解,她們不止有受傷落淚的一面,也有充滿力量的一面,會猶豫,會憤怒,也會輕鬆說笑,和我們所有「普通人」一樣。雖然創傷不會隨時間而淡化,但倖存者依然在風雨中前行,為自己找到生存的希望,亦成為彼此的力量。

*本文用倖存者(survivor)而非受害者(victim)來指代經歷性暴力創傷的當事人。因為雖然她們的創傷沒有淡去,但仍然希望自己努力生活的力量可以被看見。

⚡ 文章目錄

不只訴諸法律 聆聽倖存者的真正需求

「我覺得那一刻,我純粹想生存下去。」現年十九歲的阿星(化名)回憶。

十六歲時,她遭到親人性侵。其後,她嘗試和媽媽講,「但我媽說,他應該不是這個意思」。媽媽的迴避令阿星感到「深刻的痛和失望」,甚至顛覆了她對世界的看法,「性侵那麼嚴重的事,我媽都沒有去保護我。我小時候學過的是爸爸媽媽很疼我,無論發生甚麼事都會保護我,為甚麼現實不是這樣?」

家人無法保護她,學校的老師和同學更加無法信任,阿星很長時間內都不敢上學。她不停地哭,情緒時常崩潰,沒法從任何地方得到安慰。

司法公義在她面前也顯得無力,不足以抹平傷痛。「因為已經受傷了,就算抓他進去(坐監),但我還是受傷,還是不開心。」阿星亦不想因為報警,令身邊的親人都知道這件事。那段煎熬的時間裏,她還萌生出很多暴力的報復想法,但都沒有付諸實踐,「為甚麼我不去做呢?我還有一個很矛盾的地方,他還是一個我很親的人,我真的信過他,愛過他。」阿星說着時,眼眶紅了。

「為甚麼不報警?」是性暴力倖存者不時面對的質疑。風雨蘭服務經理曾秋娜說,童年性侵的加害人往往是倖存者的親人或熟人,倖存者報警前,會顧慮兩人本身的關係。親密關係性暴力倖存者亦如是,若認識加害人的親人、朋友,就算獲得理想的司法判決,「(倖存者)會有一些guilt,會覺得是不是我害了對方?會不會影響對方的家庭,對方的一生?」曾秋娜說。職場性騷擾倖存者則會擔心被公司管理層認為「搞事」,害怕最後只是自己離職或被調職收場。

曾秋娜認為,聆聽倖存者在司法公義之外的需求,不是否認司法公義的重要性,而是尊重其自主選擇權,「倖存者真正需要的公義沒有說一定是哪一種,反而需要的是在追求公義的過程中,社會容許有多元的選擇。如果倖存者這一刻只想好好照顧自己的身心狀況,也是ok的。這亦不代表倖存者永遠只有這個選擇,選擇也可以是流動的」。

傷後餘震 既擁抱又害怕愛

在性侵事發後兩年,阿星的情緒仍處於一片模糊,她偶然讀到日本記者伊藤詩織寫的《黑箱》和風雨蘭出版的口述故事集《倖存者言》,發現書中性暴力親歷者的感受和自己有相似之處,才開始找到出口來釐清自己的情緒。特別是《倖存者言》中的九位童年性侵倖存者,年齡橫跨五十後至◯◯後,令阿星意識到「可能這個創傷不會(被)埋(藏),可能會影響我十幾年,那我不如現在痛痛快快去找些方法來幫自己」。

她鼓起勇氣,去年通過網上支援向「風雨蘭」求助。這一年來,她定期與輔導員見面,也參加過童年性侵敘事實踐小組,找到一些能夠彼此支持的同行者,情緒逐漸穩定。

因為自己受過傷,她希望其他人不要遭受類似的情緒,所以養成了表達愛的習慣。無論是親生弟弟、認識多年的朋友,還是信任的輔導員,阿星努力向身邊人表達關心。甚至是樓下的清潔阿姨,阿星見到對方都會主動問候:「你今日點呀?食咗早餐未呀?」

每天都表達愛的阿星,自己卻仍然不敢相信愛。「(事隔三四年,那件事)依然令我沒辦法去信任別人。」阿星緩慢地說,「還有我沒有……真的很難和別人親近。我對這個世界好失望,所以我不相信別人是愛我的,或者能夠100%永遠保護我。」

同樣參加童年性侵敘事實踐小組的Y(化名)也說:「這個創傷,很難用『康復』去形容。可能會慢慢好(轉),但未必可以好番晒。有時覺得(創傷)好像不在,有時又會出返來。」Y從幼稚園、小學開始遭到親人性侵,持續發生了數年。她曾寄住在親戚家中,二十歲初決意徹底搬離原生及親戚家庭,五、六年沒有見過加害人了。

童年性侵創傷對她與異性相處、進入親密關係有很大影響,但最難擺脫的是自身的自責情緒。無論是網絡評論,還是身邊人的反應,旁人質問的聲音深深鑽進了Y的腦海,一直沒有消失:「點解唔報警?點解那時唔出聲?唔反抗?點解冇勇氣去死?點解冇勇氣殺了他?我都會怪自己冇勇氣、冇力量。」她哽咽地說:「到現在這一刻,我還很自責,或者厭惡自己。比起偶然發夢夢到(當時的事),這種情緒跟着我更加久。」

相似經歷連結倖存者 成為彼此憧憬和力量

性暴力倖存者並非只有脆弱一面,並非被動等待幫助,她們也會自己幫自己,以及從彼此身上獲得共鳴和力量。

阿丹童年曾被同學、親人非禮。十四歲時,她遭到診所醫生猥褻,從診所出來到街上與媽媽會合後,她打算去報警。但阿丹媽媽認為,女兒不是在發生時立刻投訴或大喊,之後報警估計難以證明,也擔心取證過程中女兒會受傷,因此阿丹當年打消了報警的念頭。

去年三月左右,阿丹加入風雨蘭的童年性侵敘事實踐小組,與經歷類似事件的女性定期傾談。

第一次見面時,其中一位組員開口就立刻哭了,說自己缺乏支持。「那一刻就開始有點,不知道是不是進入狀態。就是我都明白她的感受,缺乏support的感受,都忍了很久,辛苦了很久。好像是世界上另一個我這樣,好玄妙的感覺。」阿丹驚訝地發現自己與組員很多經歷和感受都相似。

當有組員分享厭世的想法時,阿丹也會感覺心痛,「聽到哭得像豬頭一樣」,最後大家緊緊擁抱,從互相鼓勵中獲得力量。

組員的年齡、職業等背景各異,有些剛剛成年,有些結了婚。「我都覺得好amazing,嘩!原來可以結到婚㗎喎。好犀利喎,可以結到婚㗎?」阿丹回憶時仍難掩激動,她從對方身上找到憧憬和鼓勵,覺得自己好像是過去的她們,而她們就像是未來的她。

阿丹今年決定報警,起訴十三年前施暴的那個診所醫生。這個決定除了是為自己,也是為了組員們。阿丹說:「我想做多少少。好多時我會想(鼓勵她們),我都做到啦,你們都可以的,有這個心態和力量去支持我去做多一點。」

不過阿丹坦言,由於司法程序漫長、舉證要求嚴格,她已經「打定輸數」,「我不是為了贏才報警,我想要的是一個結束」。雖然阿丹媽媽當年沒有給予足夠支持,但她在這十幾年裏亦不好過。阿丹說:「她都很愧疚,會因此睡不着覺,好嬲個醫生,好嬲自己。我都不想她帶着這個折磨過世,所以想跟她一起去解決這件事。」

藝術家溫柔對話 「我們都受過傷」

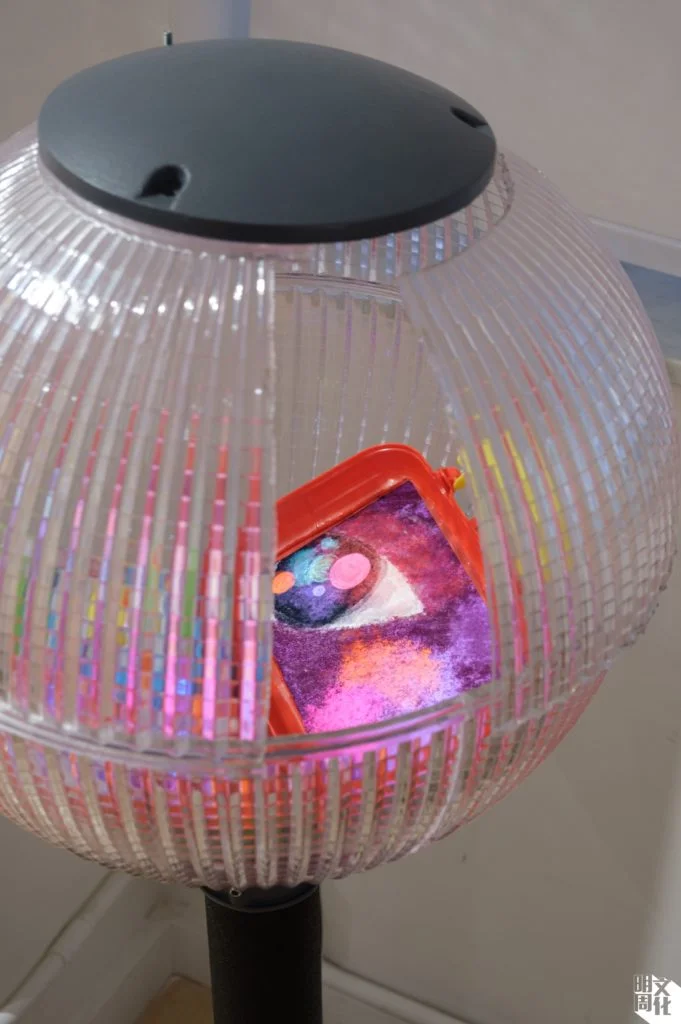

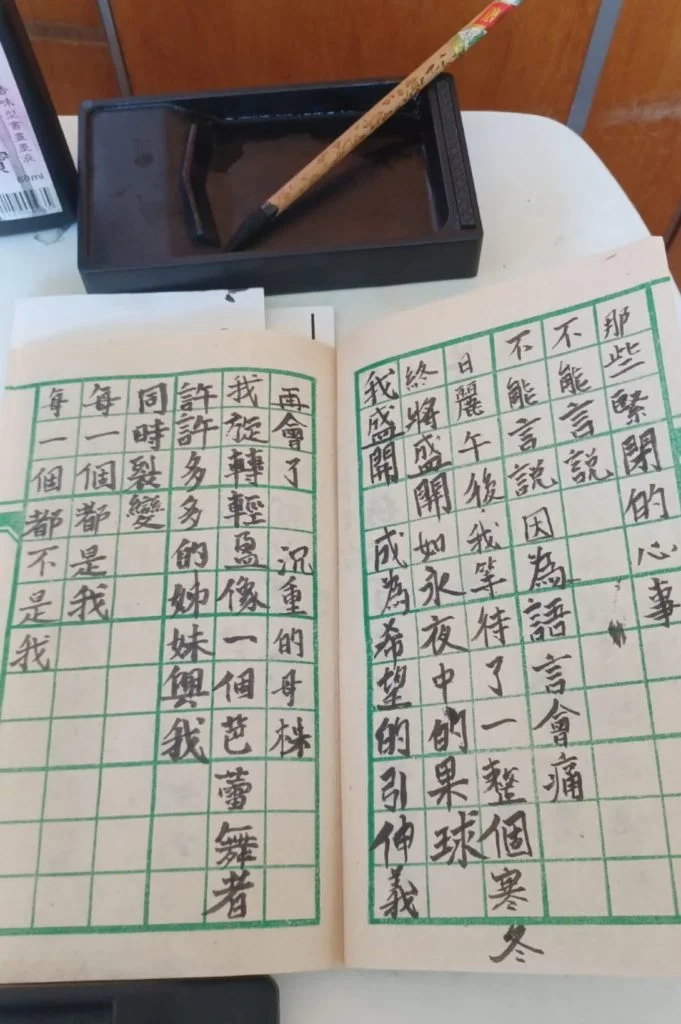

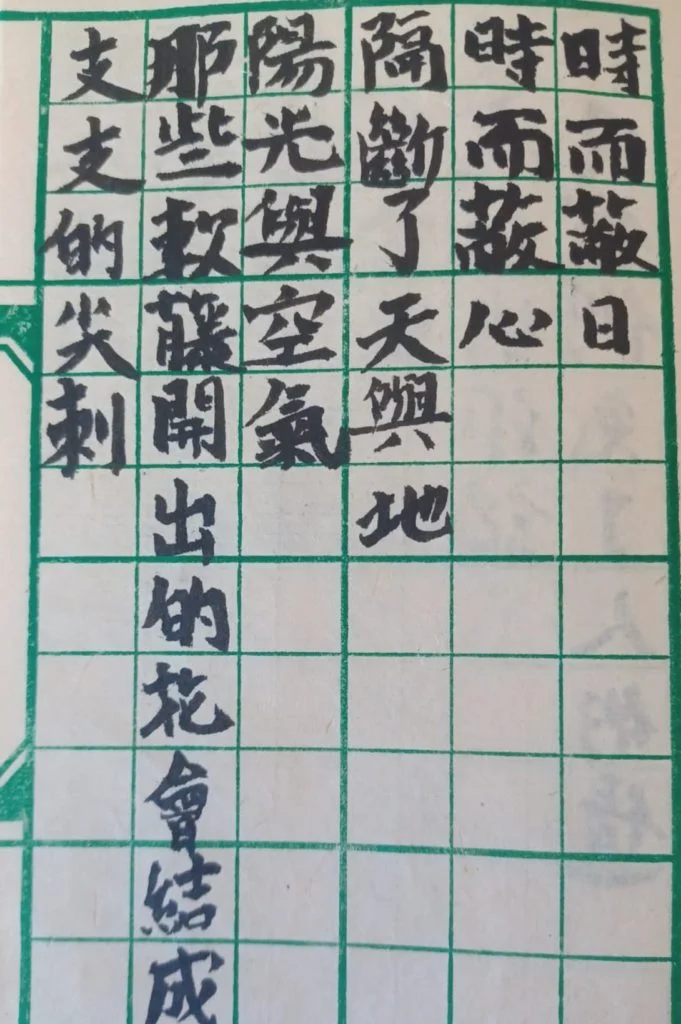

接受風雨蘭輔導的部分童年性侵敘事實踐小組組員,與經歷影像性暴力、職場性騷擾等倖存者,今年參加了由關注婦女性暴力協會(ACSVAW)組織的與藝術家對話實驗。配對藝術家將與倖存者對話的靈感轉化成詩歌、小說、繪畫、裝置藝術等作品,組成「平靜未竟:性暴力倖存者與藝術家的對話實驗展覽」。

跟童年性侵敘事實踐小組配對的藝術家、詩人洪曉嫻,認為自己是「一個channel,稍稍能夠靠近她們痛苦的感受,並留下祝福」。

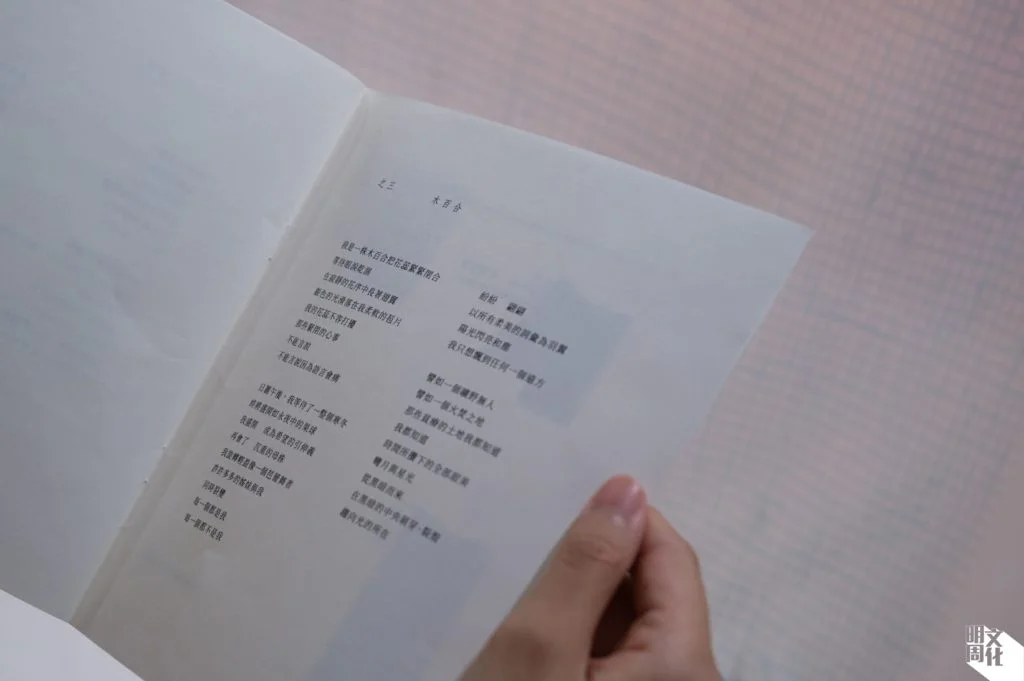

《向陽植物》之三《木百合》(節選)

洪曉嫻

我盛開 成為希望的引伸義

再會了 我沉重的母株

我旋轉輕盈像一個芭蕾舞者

許許多多的姊妹與我

同時裂變

每一個都是我

每一個都不是我

雖然沒有經歷同等程度的性暴力傷害,但洪曉嫻認為對話過程中仍有不少共鳴之處,「身邊的女仔可能十個有七個,在小時候受過或多或少的性暴力,有些是性騷擾,有些是不好的sex jokes,有些是非禮,這些在女性成長裏面很容易就會中到」。

洪曉嫻還補充,小組成員經歷的都是童年創傷,「所謂千瘡百孔的童年,在我們成長過程中也時有發生。這都是很難療癒的傷痛。我們能夠成為集體,是因為我們每一個人都有一個受傷的過去,這也是我們觸碰到彼此的可能」。

拒絕遺忘 創傷也是養分

有份參加與藝術家對話的Y,在十一月的周末親身來看展覽,她看見觀眾寫下很多留言卡片,內容不乏誇讚倖存者講出來「很勇敢」。不過Y卻說,自己是匿名分享,而且與那麼多組員一起講,「我本身不覺得自己有甚麼特別勇敢的」。

但有兩張留言令Y印象特別深刻,「其中一張紙仔是男仔寫的,他有經歷類似事情,說不知道身為一個男性,怎樣講出來。還有一張說以前有朋友經歷過性暴力,但自己不懂如何反應。」

觀眾這些反應令Y真正開始感受到展覽的意義,原來經歷性暴力的人比想像中多。根據平機會婦女聯席在二◯一三年的調查報告,在香港,每七名女性就有一名曾經歷性暴力的傷害,但少於十分一人向外求助。由於倖存者甚少向他人透露經歷,統計數字未必真正反映性暴力問題的嚴重性。

如果可以,Y和阿丹都希望曾經遭受的性暴力從來沒有發生過,那樣人生會輕鬆很多,但如今她們不會對創傷視而不見。當初情緒很崩潰的時候,曾經有人建議Y接受催眠治療,令自己忘記所有創傷,但Y不想這樣做:「這樣好像將當年受創傷的小朋友和現在的自己分開,我覺得好像是背叛了那個很可憐的自己,也捨棄了那時候苦苦支撐的自己,我不想捨棄這一面。」

阿丹認為,清楚自己面對的狀況,才可以找到出路。她曾在社交媒體分享創傷經歷,之後身邊有朋友說自己也曾經遭遇過,只是大家都沒有求助。「我用自己的經歷去鼓舞對方的時候,也是在療癒自己,(創傷)對我來說都可以是一個養分。」

後記:聆聽者所能做的事

在第一次採訪性暴力倖存者之前,我猜測對方仍處於十分壓抑、低落的狀態,不禁擔心自己若有不準確的臨場提問,或者無心之言,會造成無可彌補的二次傷害,心情隨之變得沉重緊張。但每次見面前,總是先聽到倖存者和社工的笑聲,甚至在開口介紹之前,我也很難從外貌和神態分清兩者的區別。

「沒有經歷同等程度性暴力的人,應該如何與倖存者相處?」這是我一直以來的疑惑,於是向倖存者提問。

Y認為不少人也抱着類似心態,但「如果對方很小心翼翼地和我聊天,這絕對不是我想見到的畫面」。她認為只要不是抱着惡意去提問,倖存者都會給予理解,「不用太擔心自己講錯話,可能會更容易溝通」。

不過,她們都希望聆聽者能在發問前更加敏感,不要問「雷點問題」(即越過對方底線的問題)。Y曾經在網上看到一宗性侵新聞,受害人報警時被問:「即係點啊?插入咗未?有冇插到?」就算Y跟身邊的朋友講自身經歷,有些人也會脫口而出:「即係點呀?係非禮還是甚麼?點解你會唔記得?你真的全部不記得?那究竟有沒有發生過啊?」

阿丹也忍不住憤怒:「(我也被人問過)點解你唔搵女醫生,要搵男醫生啊?點解唔報警啊?」她們自身經受過或見過太多類似質問,深知這正是很多性暴力倖存者自責、不敢傾訴或者報警的原因。

除此之外,其實令每位倖存者感到自在的相處方式都不盡相同:阿丹不喜歡對方沉默,因為這像是自己講錯話;而Y害怕對方流淚,因為不想給旁人帶來太大負擔。倖存者和我們所有「普通人」一樣,有些性格活潑,有些喜歡說笑,有些內向害羞,但這些多樣性都長期被「受害者」標籤所掩蓋。Y笑着說:「我那天來看展覽,在場很多是女性,我都分不清自己和她們(區別)的感覺。」