不知部分有一定年紀的讀者,是否還記得,小時候在香港公共圖書館裏看過的、有奇怪「注音」的《亞森.羅蘋全集》或《福爾摩斯全集》?

小時候,公共圖書館很少漫畫(不若今天),最有娛樂性的書籍,可能就是這個由台灣東方出版社推出的系列叢書。但是,那時候,我們大抵不會知道,這個中譯本,其實來自日文改寫版。《亞森.羅蘋全集》的改寫作者是南洋一郎,《福爾摩斯全集》的改寫作者是山中峰太郎……

事隔許多年,翻查這些兒童書籍背後的源頭,我看到的不是兒童,而是大人的身影。我們會留意到,民國初年,俠盜羅蘋早期譯者周瘦鵑和包天笑對社會不平則鳴的吶喊,留意到,一生為兒童畫畫的小松崎茂……

兒童書籍的圖文底稿,是那個年代永遠抹不掉的孤憤。

⚡ 文章目錄

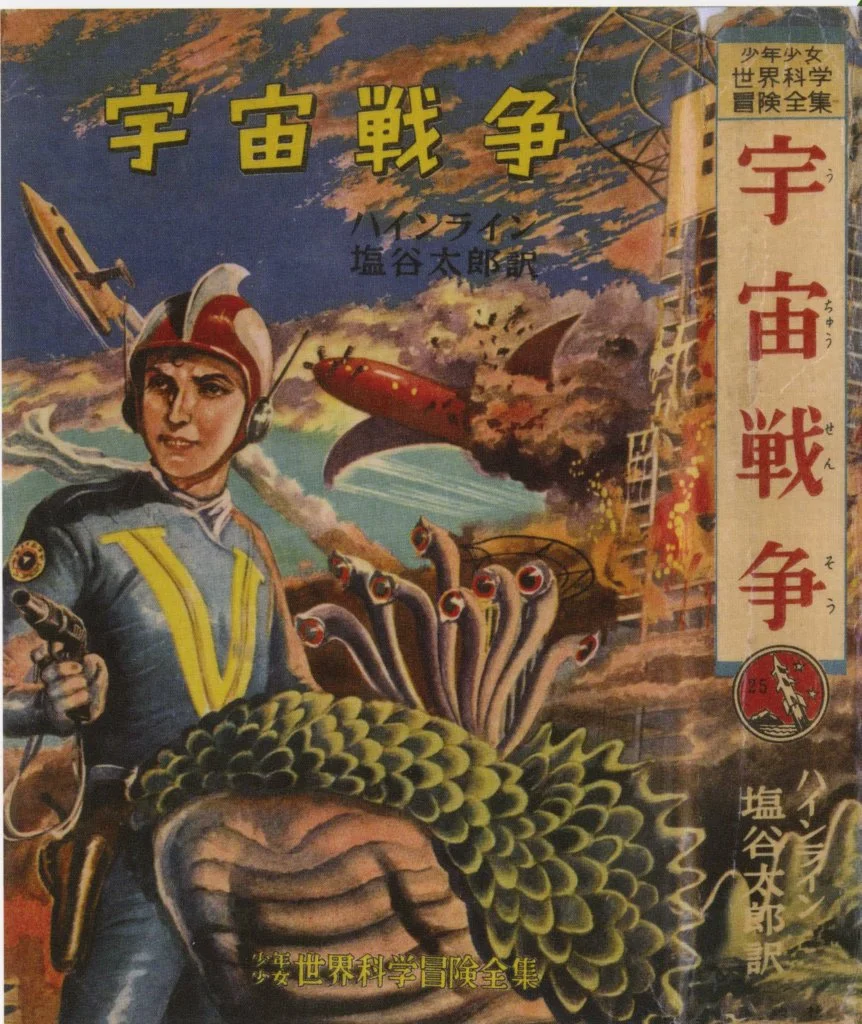

「真兒童」的「非日常冒險」

五六十年代,是日本「少年向」冒險書籍和雜誌的高峰,針對的對象,約為高小學生至初中學生,題材主要為偵探、冒險、奇幻和科幻,內容不乏原創,也有不少來自外國作品,翻譯時大幅改寫,減少字數,簡化劇情,同時淨化許多性暗示、過分殘酷的情節。

這些書籍,首先影響了台灣出版界,譬如日本改寫版的中譯本「俠盜亞森.羅蘋」系列,就曾在七八十年代在台灣風行一時,連帶香港七八十年代公共圖書館亦不乏這些「少年向」、「羅馬注音」書籍的蹤跡。

「少年向」的書籍,經歷半世紀,終於變成懷舊產物。

這些書籍從五十年代冒起,至八十年代方始式微,是跨越二三十年時光的兒童主流讀物。主角是和讀者一般、有血有肉的平凡兒童,他們沒有魔法咒語,也沒有特異功能,他們有的,只是機智、勇氣和品格。

那個年代,已經難以復現,但是重看那年代作品的面貎,還是會讓人感到內心一陣悸動。我們從兒童書籍看到的,不是當年兒童的面貎,而是當年大人的魂魄。

理性科學與大膽想像

戰後的日本,有一大批汲汲於放改寫經典作品,專供青少年閱讀的大人。他們當中,有直木賞和芥川獎的得主,當然,其中最出名的還包括詩人西條八十和與橫溝正史齊名的推理小說作家高木彬光。他們擁抱西方價值,追求理性科學,同時推崇好奇心和想像力。他們相信,教育不一定來自學校和政府,教育不是灌輸,而是孩子在獲得趣味之餘,受到種種刺激之後,經過本身沉澱和消化的思考。他們不會認為應該給兒童一個沒有壞人的世界,反而強調,世界很壞,世事並不完美。他們不會強調循規蹈矩是兒童的最高守則,他們更強調的是,教科書和學校未必那麼強調的善良、勇敢和打破常規的心態。

五六十年代,在日本風行一時的,除了少年向的推理小說,還有少年向的科幻作品或奇幻作品,當中最享負盛名的是擅長描繪器械和「空想世界」的插畫家小松崎茂。他早在五十年代以「繪物語」(類似「連環畫」,通常一幅圖配一段字,可說是後來日本連環圖漫畫的最初形態)成名,後來的漫畫作者包括藤子不二雄(兩人組)都受到他的影響,藤子F不二雄的《多啦A夢》短篇作品,每一格的大小變化不大,是因為作者本身認為,跳躍率不高的限制,反而可以讓讀者體會到大道至簡的趣味,當然,作為具情節起伏變化的故事,格子大小變化不大,繪畫難度其實更高。小松崎茂後來轉型成為插畫家,他最知名的作品,可能是一幅刊於日本七十年代兒童科普讀物《為甚麼?學習圖鑑》上的「海豚侵略圖」,寫實的彩色插圖中,海豚穿了褲子,背着氧氣筒(!),手擎死光槍向日本都市中的市民開火。荒謬的場景,因為畫風寫實,而一直為人津津樂道至今。其實插圖雖然聳人聽聞,內容卻是「海豚聰明嗎」的回應,編輯正面回答了海豚很聰明之後,語焉不詳地寫了句「不知海豚走上陸地與我們一起生活會怎樣」,小松崎茂就給了一幅佔據大半跨版、「海豚軍人有如外星人侵略陸地人類」的「空想答案」。小松崎茂後來再轉型,專畫模型包裝盒,許多兒童鍾愛的坦克飛機模型,包裝盒子上面的畫都由他繪畫。一九九五,小松崎茂八十歲,因小狗取暖器故障,家中發生大火,人狗無礙,可是數萬張原作被焚毀。小松崎茂事後接受記者訪問時,輕描淡寫地說:「再畫一次就可以了。」六年之後,小松崎茂離世,死時八十六歲,一直沒有放棄為兒童畫畫。

小松崎茂雖然繪畫了不少武器,但是他憎惡戰爭,反對戰爭。「昭和年代」的兒童讀物,包括「繪物語」、少年向的雜誌和書籍,主事的大人,自己經歷過戰爭,他們親身經歷過「從上而下的制度」的戕害。歷劫餘生,他們更相信的是,百花齊放的自由市場。他們傾盡了一輩子的心血,吸引兒童閱讀,他們務求通俗,但通俗之餘,他們保留了字裏行間的感情和吶喊。

一筆一畫,一字一句,荒唐言,更像辛酸淚,歸根結柢,可能只是一句話:有更好的兒童,才有更好的世界。

插畫的光明與黑暗 正是人生寫照

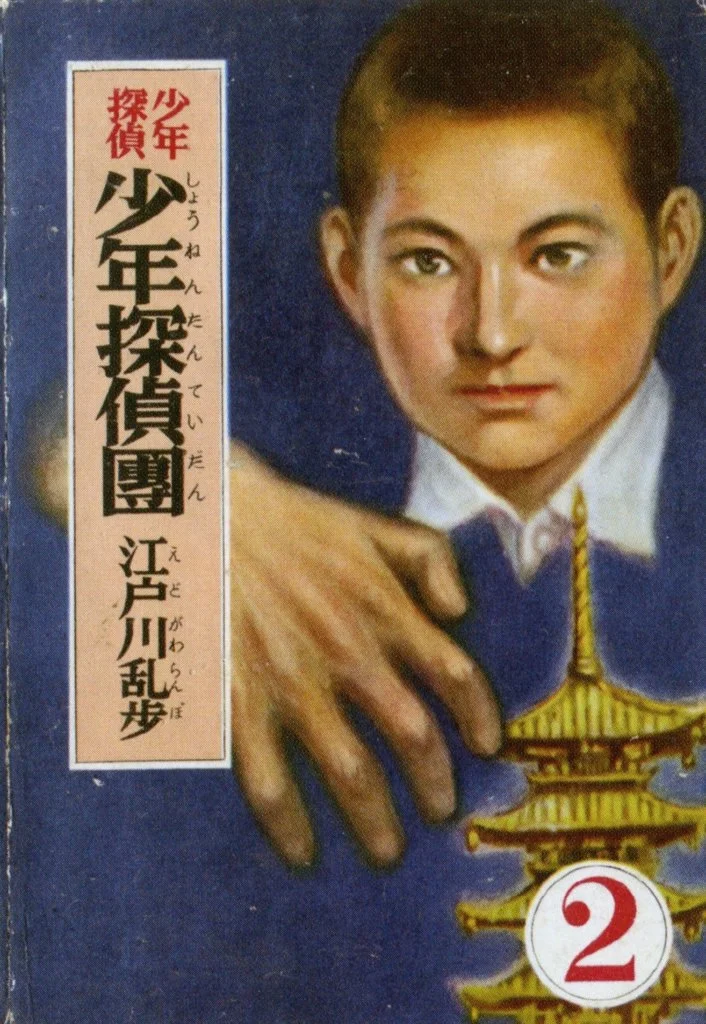

假如要搜尋那個年代的日本插畫,有一個系列特別矚目,那就是「推理小說之父」江戶川亂步的「少年向」書籍,因為負責封面的繪者,正是當時首屈一指的松野一夫。江戶川亂步曾說:「只有松野一夫繪畫的外國人,看來真的是外國人。」

事隔大半世紀,現在重看松野一夫的作品,仍然可以看到人物的微表情變化和精細的繪畫技巧。可是,江戶川亂步除了本格派推理作品,不少作品都是變格派,殘酷變態不在話下,根本不適宜少年觀看,因此,在針對少年讀者的大前提下,江戶川亂步筆下的偵探明智小五郎、少年偵探團和棋逢敵手的怪人二十面相,成了作品的主軸;至於江戶川亂步的《人間椅子》、《陰獸》和《芋蟲》等題材更為陰暗的作品,自然成了「長大了才可以看哦」的大作。

可是,即使是原意為少年讀者而設計的書籍,不管怎樣隱藏,還是會流露出創作人內心深處的幽微。松野一夫畫筆之下,少年人一臉正直和光明,但是畫面構圖卻以另一個森然可懼的主題作為呼應。松野一夫生於一八九五年,自幼跟從名師學習西洋畫,父親為富商,其後生意失敗,他讀初中時被迫輟學,十七歲時,父親罹患癌病去世。松野一夫意識到,只靠賣西洋畫無法維生,只好轉型替雜誌和書籍畫插畫,並以此作為終身職業。少年的光芒和黑暗的環境同時出現,是他插畫的主旋律,也是他人生的寫照。人生百味,不免千瘡百孔,為兒童小說畫插畫的大師,也不例外。

江戶川亂步的「政治不正確」

無獨有偶,生於一八九四年、家境不錯的江戶川亂步,也正是在十七歲時,家庭出現變故,父親經營的公司倒閉,一度無法升學,後來父親舉債,他才能繼續學業,並考入早稻田大學。因為半工半讀,四處打工賺錢,最終無法畢業,但是,是不幸也是幸運,在社會底層打拚的艱苦經歷,讓他更了解社會的現實和人性殘酷的一面。

江戶川亂步原名平井太郎,自小體弱,臥病時,母親經常對他講述歐美的偵探小說。筆名江戶川亂步,是來自美國作家、推理小說鼻祖愛倫坡(Edgar Allan Poe)的日文發音。愛倫坡擅長寫懸疑和驚悚小說,偵探查案、密碼信、密室殺人、兇手不是人、兇手作為第一身寫作等後世許多推理小說類型的原型,都首先來自他的作品。愛倫坡自言能夠「將滑稽提升成怪誕,將可怕提升至恐怖」,江戶川亂步視他為偶像,本身作品,亦集人性幽暗、奇詭氣氛與邏輯推理於一身。很多人評論江戶川步亂的作品,都有「不看到最後無法知道結局」的評語,其中有些作品,更出現「反轉再反轉」的結局,例如:丈夫出軌、妻子自殺死亡,真相是丈夫的詭計,還是自殺妻子故意佈局的嫁禍?

江戶川亂步的名言,除了「推理是不分輸贏和高低的,因為事實永遠只有一個」(動畫《名偵探柯南》裏「真相永遠只有一個」的出處),還有以下這一句:

「只有能承受成年人世界的種種迫害、堅持夢想的人,才能成為大發明家、小發明家、大藝術家、小藝術家,或是乞丐。」

推理小說,表面是通俗小說的一個類型,但是,放在時代和社會的大形勢來看,通俗其實隱藏着各種社會思潮,例如偵探小說盛戴着西方的科學態度、人權觀念、個體主義和法律精神。這亦是為何江戶川亂步在日本軍國主義最熾熱時期無法繼續發表推理小說的原因,因為這種小說盛載的思想與日本帝國的侵略思想格格不入。推理小說的少年版,在遠東出現,特別受到推崇,跟當地文人致力推動西方文明的普世價值,不無關係。

怪盜亞森.羅蘋的「日本代理人」

前面提到的少年版《亞森.羅蘋全集》,日本版的改寫者為南洋一郎,出生於一八九三年,可說是和松野一夫和江戶川亂步同年代的人。十二歲喪父,經歷許多艱苦,成為作家,但是到了人生晚期,工作重心反而是翻譯改寫和推介外國的偵探小說和冒險小說。評論家認為,他改寫的怪盜亞森.羅蘋與法文原版相距甚遠,幾乎變成兩個人,其中《金字塔的秘密》更是原作所無,疑為他自己的偽托。無論如何,他的筆下,帶着一點邪氣但劫富濟貧、盜亦有道的羅蘋形象,躍然紙上,受歡迎程度甚至超過在全世界範圍更受青睞的福爾摩斯。到了南洋一郎生命後期,他仍然努力工作,終於,一九八零年三月,他用了另一筆名「池田信正」,完成了更接近原作的新版《亞森.羅蘋全集》。四個月後,這位法國俠盜亞森.羅蘋的「日本代理人」與世長辭。

鴛鴦蝴蝶派作家與偵探小說

亞森.羅蘋風流不覊,亦正亦邪,迷惑了許多人,除了南洋一郎,還有來自中國的包天笑和周瘦鵑。包天笑出生於一八七六年,被稱為民初「通俗小說的盟主」,一生辦翻譯、搞出版,連繫各方人脈。周瘦鵑以寫哀情小說聞名,也是經營通俗雜誌的能手。兩人被部分文人評為「鴛鴦蝴蝶派」,大抵帶有庸俗淺薄無病呻吟之貶義。

平情而論,他們更像是按市場需求寫作的通俗作家。通俗作家,第一要務是吸引讀者,然而,通俗作家也是人,個人的孤憤,細心察看,其實仍會在譯寫推介的作品中微妙地流露。譬如說,亞森.羅蘋最早的中譯本就是來自是1917年周瘦鵑的手筆。十二年之後,《亞森.羅蘋案全集》在中國推出,包天笑在序言中說:「福爾摩斯不過一偵探耳,技雖工,奴隸於不平等之法律,而專為資本家之獵狗……不如亞森羅蘋以其熱腸俠骨,衝決網羅,剪除兇殘,使彼神奸巨惡,不能以法律自屏蔽之為愈也。」

雖然包天笑和周瘦鵑都是市場導向的文人,但是,社會立場還是十分鮮明的。包天笑早期也針對兒童譯了好些外國名著,包括來自意大利的《馨兒就學記》(更為人熟悉的譯名是《愛的教育》);日本侵華期間,不少被歸為「鴛鴦蝴蝶派」的作家,包括張恨水和周瘦鵑,也寫過抗日作品。

周瘦鵑在上海辦過通俗雜誌,例如《禮拜六》,開宗明義說明,裏面所載小說屬消閑娛樂性質,近乎聽戲買醉。張愛玲第一篇小說《沉香屑:第一爐香》在一九四三刊於周瘦鵑創辦的雜誌《紫羅蘭》,可能因為這樣,張愛玲長期被歸為鴛鴦蝴蝶派。雖然梁啟超曾說過「小說為文學之最上乘」,但庸俗小說風行,梁啟超動氣地批評,這些小說「誨盜與誨淫」、「尖酸輕薄毫無取意」,包天笑作為「通俗盟土主」,後來婉轉地為自己辯護,說外界對小說「期望過高……伸諸九天之上」,又說:「自將小說能轉移人心風俗耶?抑知人心風俗亦足以轉移小說。」

偵探小說,很早引入中國,多出於「鴛鴦蝴蝶派」作家的翻譯改寫,一是故事好看,能吸引讀者,二是民國文人,不管被歸為哪種派別,背後仍有微妙而未必宣之於口的用世之心。

操一口文言文的福爾摩斯

法國大盜來了日本和中國之後,由「大盜」變為「怪盜」,繼而變為「俠盜」,當然是「西學東漸」和「本土化」結合的結果,但是,主角性格和語調之更改變臉,則更多來自譯者個人的「改造」。早期的譯作,無論是早年的日本還是早年的民國,很可能先來自懂外文者的口譯,再由所謂「譯者」下筆,往往加油添醬,大刀闊斧,不求甚解,本土化有餘,信實不足。可是,隔了一段歲月,以懷舊目光檢視之,反而別有奇趣。以下為一九一七年周瘦鵑翻譯的《猶太燈》,是最早的亞森羅蘋中譯版本,文言,結局一段文字如下:

羅蘋始謂福爾摩斯曰:「福爾摩斯先生,君其聽之。吾二人無論如何,永不能同處,若有鴻溝界吾二人之間。君立此方,吾立彼方。有時亦能點頭握手,交一二語,然而此溝長在,兩兩不能相越。君為大偵探歇洛克福爾摩斯,吾為劇賊亞森羅蘋。福爾摩斯不得不盡其偵探之天職,弋取劇賊,而置之法網;而亞森羅蘋則亦不得不盡其劇賊之能事,圖脫偵探之手,而加以姍笑。今吾即可笑君矣,呵呵!」

對照觀看,台灣東方出版社翻譯自南洋一郎的《怪盜與名偵探》版本如下:

「俗語說,好漢不打不相識,經過這一連串的案件,我們已成了知心朋友了。」兩人再度握手言歡。

(福爾摩斯向亞森羅蘋致歉,因為他過於急切,擾亂了羅蘋原本的佈局)

「沒有關係,反正結果很圓滿。無論如何,這段期間有機會跟你較量,那真是我平生的一大快事。福爾摩斯先生,我們也許後會有期!」

「好極了!那時候還要多多請教呢!」兩人相視而笑。

很明顯,真相只有一個:以上兩種「翻譯」,不可能兩個版本都忠於原著。對照原文,周瘦鵑的文言文本比南洋一郎的改寫本信實得多。桀驁的怪盜亞森.羅蘋,從法國至日本,再至台灣,彬彬有禮,還會說「多多指教」,明顯是南洋一郎本身對「兒童心目中理想大盜」自我想像的結果。

譯者多大話 大盜與大偵探在台灣一決雌雄

現在再看一九二三年刊於日治時期台灣的《台南新報》版本,仍用文言文,筆法遜於周瘦鵑,譯者為「餘生」,書名改為《智鬪》,描寫福爾摩斯一天收到兩封信,一封來自台灣嘉義富豪林先生(!)的信,說大盜亞森.羅蘋放話要偷他家的家傳之寶,一封來自亞森.羅蘋本人,警告福爾摩斯不要插手云云。這版本,亦是文言文,「本土化」的改寫明顯,有趣的是,原文應為日譯作品,因為可以看到「福君」和「注文書」等日語痕跡。原為文言圈句,今加上現代標點符號。

「福爾摩斯與華生閒坐煖爐左右。福手葉卷煙力吸,投身安樂椅中,仰視煙霧飛散狀,意其中有佳景在然。華生則倚於爐傍,注視福之舉動,亦若觀劇者。歷時既久,華生久坐無意,起身行一深呼吸而言曰:

「福君,天氣甚佳,盍往野遊乎?」福每於深思之時,雖傍華客,有所問,慨置不答,以擾其思。故華生問不答,而華生夙知,亦不之怪,移身窗下,探視路中。忽見一郵夫從窗前過,無何門鈴亂鳴。既而門番持二書留信入。福取其一裂封視之,欣欣然有喜色。華生見而曰:

「福君,有何可喜事乎?」

「有趣之注文書(編按:譯者應根據日文翻譯,實為委托信之意)也。吾輩許久無所事,得此堪破寂寞。」

乃以書受華生。華生急趨受而視之。

福爾摩斯先生鋻:

久仰大名,如雷貫耳。每欲趨承教誨,奈多俗務。又遠隔大洋,甚為耿耿。茲者敝受甚大之盜難。敝地警隊雖敏,奈大盜手腕更兇,盜難頻發。被難甚巨,竊思非先生莫治,敢祈撥駕一遊以治之。

……

語畢,又裂其二之信視之,則顰眉怒目,切齒變色,將信揉成一丸,擲之廢紙籠中。華生怪之拾而視。

大探偵福爾摩斯老先生侍右:

每承教誨,銘刻不忘。茲者僕今欲忠告先生者,近日必有依賴先生事,祈先生切不可應之。諾之恐有不利於先生,非但此,且於先生之名譽上、貴體上亦必大受損傷。故祈先生靜坐爐邊為佳。因友情上專此達之。

……

亞森.羅蘋頓首

從松野一夫、江戶川亂步、南洋一郎的兒童向書籍,再到民國早期編譯者的各種版本,那種載滿了人間跌宕和寄托了希望的情懷,其實揮之不去。用聳人聽聞罪案包裝的偵探小說,與其說是誨盜,毋寧說是泫然的社會哀歌。成人創造的兒童讀物,並不那麼「兒童」,因為裏面也有大人的創傷和哀愁。

儂今葬花人笑痴 他年葬儂知是誰

事隔多年,看到兒童向圖書的插畫,也會受到打動,因為正如愛倫坡所說,每個人心裏都有和弦,最粗疏和魯莽的人都有,不過,這些和弦,必須因為情緒到達某一點才能觸動。

上文提到的亞森.羅蘋譯者兼作家周瘦鵑,因為時局變遷,後來已不翻譯歐美作品,也不寫哀情小說,鴛鴦也好,蝴蝶也罷,及不上後來的園藝愛好。栽花蒔草,為花寫文章,樂此不疲。在紫羅蘭的陪伴下,園藝大師周瘦鵑不問世事。文革時,所有精心栽培的花卉全被摧毀,所有文稿材料,全被燒掉。飽受人間批鬥之後,那天晚上,他獨自坐在無花的井邊,一躍而下。

花落人亡,紫羅蘭和俠盜羅蘋的仰慕者,死時七十三歲。