全身僅能動兩手指的肌萎症女生 完成港大畢業壯舉 續倡罕見病者權益:所謂disabled人士其實是被社會所disable

二○二二,周佩珊(Josy)形容是非常chur的一年。喜愛搞笑、偶有爆粗的她,笑說:「簡直搞到我卵盡人亡」。

今年,她從香港大學英語系畢業後,旋即升讀碩士。期間,她一邊從事part-time工作,一邊努力求職,同時也繼續就罕見病患者權益發聲。不過,一份從精英學府畢業的CV,在這個四肢健全身體才是主流的社會,彷彿淪為一張白紙。Josy求職尚未得到正面回音。但Josy談起她的另一份CV:二○一七年,全身僅得兩根手指能活動的她,花了八個月以一分鐘打兩個字的速度完成一封陳情書,向林鄭請求引入治療脊髓肌肉萎縮症(簡稱SMA)的新藥及給予資助。一年後,當局亦將部分罕見病藥納入醫管局藥物清單並為有經濟困難病人提供資助。「救咗三百幾個小朋友,」Josy說,「呢個先係我CV嚟嘅。」

以往,周佩珊的CV或會以「我是周佩珊,我是一個脊髓肌肉萎縮症病人」作開頭;現在,她或會形容自己是「香港大學英語系畢業,愛好日劇、日本文化及靚仔的『柒系教主』」。她拒絕以病理學的定義確立自己。「我在醫院長大,覺得自己是medical subject(由醫療體系所塑造的主體)。所以我由細到大都慣咗用個病去define自己。」這一年,她繼續倡議殘疾人士獨立生活的權利,及照顧者的權益;更向社會長久擁抱的健全主義(Ableism)拋擲一個尖銳的問號,奮力以她所謂「殘缺」的身體發問:「Ableism假定了一班non-disabled的人的生活質素一定比disabled好,但就忽略了那一班disabled的人,其實是被社會所disable。」

⚡ 文章目錄

由住ICU到入HKU 母女力爭上學權利

Josy自十一個月大開始住院,出現呼吸困難,頻頻染上肺炎,在醫院度過童年及青春期,至十七歲。剛確診時,醫生對Josy媽媽說,她不會活過兩歲,但過了兩歲又說三歲,過了三歲又把「死線」延至七歲。但今年Josy二十八歲了。她的人生,從布滿醫療及維生儀器的ICU,踏出至加護病房、特殊學校,以至尖子學府香港大學;每一步,走來不易,也証明了把她變成「disabled」的,是社會,她明明可以像其他人一樣「able」:讀書、交友,長成自己所喜歡的形狀。「我係幾受我阿媽感染嘅,佢唔鍾意自己個女俾人當係好特別咁樣。佢唔識得咩係平等、共融,佢只係覺得點解人人有,但係我個女冇啊?」Josy說。Josy媽媽奮力爭取下,讓年幼的Josy先從ICU轉至加護病房,以自己每晚蜷縮在醫院膠凳上的粗糙睡眠,換取女兒看見窗外陽光及與鄰牀病友嬉笑的權利。

但即使Josy轉至加護病房,但醫院裏的病童仍未享有上學學習的權利,只是偶有老師在牀邊講講故事。於是Josy媽媽向平機會投訴,當時主席胡紅玉更特地到醫院視察病童的學習情況,其後為全港醫院兒科病人提供在醫院裏學習機會。當時Josy七歲,才迎來人生中第一次正式上的課堂。

虎母無犬女。Josy十四歲時,也成了無畏虎女。Josy人仔細細,但膽生毛,一把拉住她在醫院裏的遊戲治療師老友,請他陪她打個電話到教育局說:「我要返學!」無他,就是因為自己「連死都唔驚,仲有乜好驚」,還有是日夜幻想自己可會有如《小丸子》般的校園生活。時任教育局的特殊教育組主任還真的跟她談了一通電話,並答應會盡量讓Josy走入校園上課。

經過重大的脊骨手術, 待病情穩定,Josy最終在十七歲才正式到特殊學校上課。她笑言自己「都叻叻哋」,因當時她除了英文程度比較好,其他科目不過是小學畢業程度,甚至更差;上學期間身體更曾大幅退化、爆肺入院一年,最差時連執筆寫字也不能。結果她仍在二十一歲那年成功考取DSE佳績,考入夢寐以求的香港大學文學院。「我點考到?我鳩考㗎咋!由我參觀港大開始,我就自信爆棚,同自己講我係Kong U學生,催眠自己,就考到啦!」

每一個人都是disabled

上到大學,迎來的是對「殘疾」與「健全」的思想衝擊。一年級時,她選修比較文學的課,教授講性別兩元的概念:「所謂男性或女性的定義其實是由人所建構」,讓她好不震撼;語言學系的教授又講到,美國有一條聾人村,在那裏買餸也需比手語,不會手語的人在那裏等如「disabled」。

「所謂『健全』與否, 不如話係一種ideology(意識型態)。」入大學數年,Josy的世界就這樣被顛覆過來。她解釋道,比如說,「健全」與「殘疾」從不是天秤上睥睨彼此的兩端——人老了也會聾會盲;或你長得矮小得用凳子才能取高處物品,也不是「殘疾」的一種嗎?然而,偏偏這班自認「健全」的人,建成了一套以「健全人士」為中心的系統結構,把落在「正常」界線之外的人定為「殘疾」,並且因此而奪去其接受教育、生活、工作甚至受醫療的權利。

這種差別待遇,有時更攸關生死。香港從無制定針對罕見病的政策。有不少病人組織反映,新藥獲納入藥物名冊的程序繁複,以致病人未能及時獲得所需藥物,亦無恆常的藥物資助制度。二○一六年,SMA藥物Spinraza獲美國食品及藥物管理局通過,成為全球唯一治療該症的藥物。Josy與母親跟其他SMA病友及家長連結起來,望爭取香港引入新藥。

動兩手指頭寫陳情書 成功引入新藥

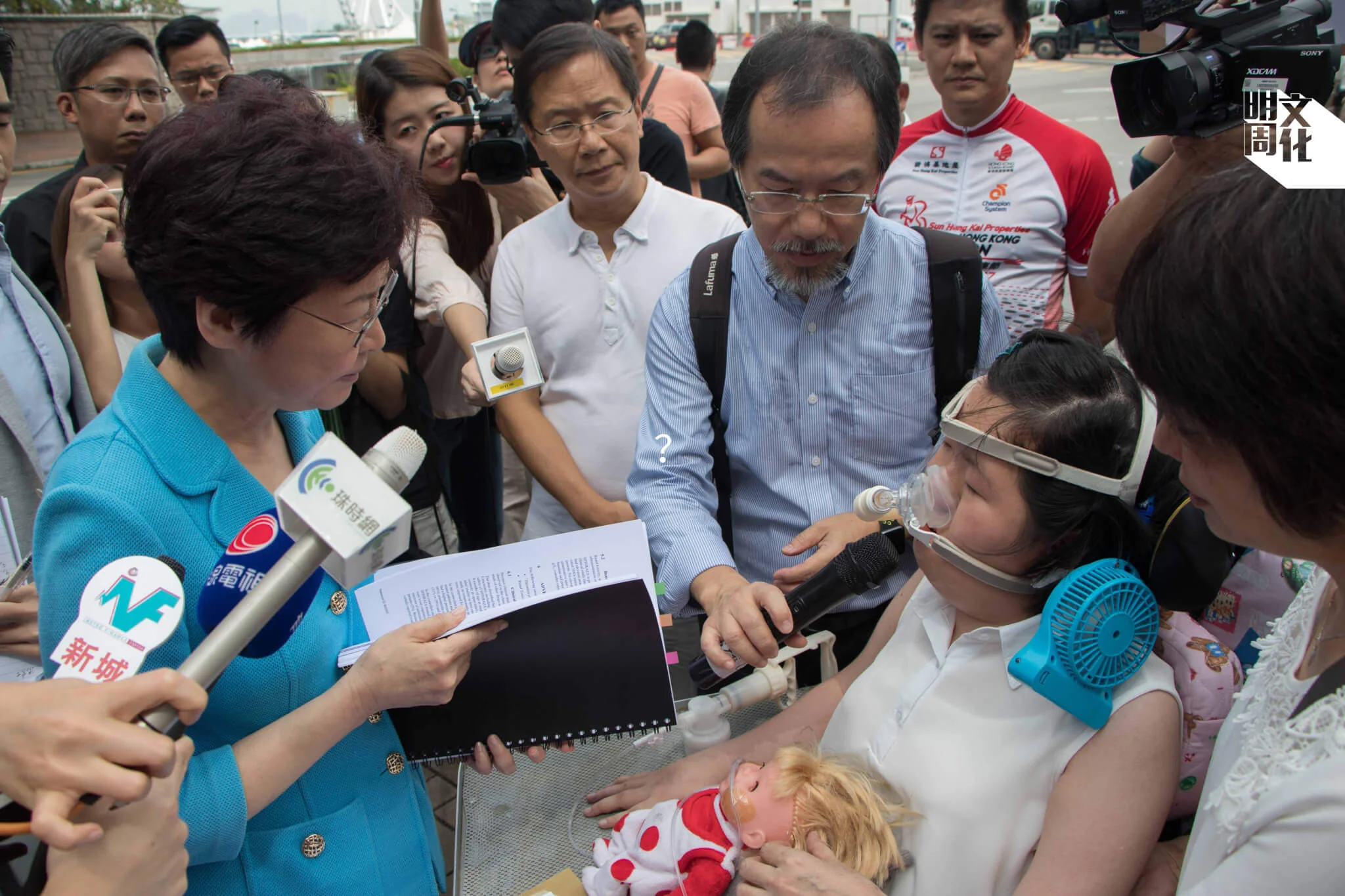

當時正就讀香港大學的Josy,花了足足八個月撰寫一封有理有節的陳情書予時任特首林鄭。她搜查各國引入及資助Sprinaza的做法,又親訪病人用藥後的體驗。不過,她當時剛好病情又退化,只能勉強挪動手指頭,每分鐘打兩、三個字:「真係好辛苦,我總之一到人生大事就會開始退化。可能他日我結婚都會……」在一旁的媽媽不忘調侃:「你有得結先算啦!」Josy懶理,續說爭取過程的痛與疚:「我哋爭取咗兩年,差唔多個個月都去喪禮,期間有十四個細路仔等唔到嗰隻藥,走咗。」常形容自己童心未泯,徹頭徹尾是個「大細路」的她,每次談起因病早逝的小朋友,總會眼淺落淚。

結果,時任特首林鄭月娥在接過陳情書後的五個月後,上門探望Josy,並帶上將在三個月內把Spinraza引入香港的喜訊。Josy因此成為獲批使用新藥的病人之一。但讓她更高興的,是政府決定把更多罕見病新藥納入名冊,並讓病人通過申請基金資助購買。然而,倡議過程,也並非從未受過非議。她跟家長們到政府總部請願,竟被批激進,她無奈說「我哋掟雞蛋都冇力呀,點激進」;她又指其他組織的工作重心在批出資助及搞活動聯誼,「你可以當識吓朋友,聯誼吓。但係咪真係倡議?同你食多幾餐飯,咁有藥未呀?有照顧者津貼未?啲人可以去普通學校讀書未?」

倡綜援與醫津脫勾 盼可工作交稅

Josy下一步爭取的,是「可以交稅」。「我好想交稅!一啲都唔介意交稅!」她高呼道。但現實是,部分面試的公司在接過她有關無障礙措施的查詢後,便杳無回音。二來,目前綜援與醫療津貼綑綁一起,若她找到工作,便可能同時失去兩者;但醫療花費非常龐大,Josy及家人每月花近兩萬,若找到工作後失去醫療津貼,就等如把全份薪金都花在醫療上。「但我想工作,想貢獻社會!」Josy說。同時,看着媽媽多年奮不顧身的照顧,Josy希望提倡一套完善的照顧者政策,正式認可照顧者的勞動。「好似我阿媽咁,佢絕對係返緊一份工,不過冇錢。」在旁的媽媽不禁道:「我而家一個人等於六、七個呀!」說的是以往Josy住院時,共有六、七個醫護人員照顧她,現在就等如Josy媽媽一人負擔起所有人的工作。

「係成個氣氛唔recognize佢哋(照顧者)。唔好expect佢哋會照顧傷殘人士到死,係唔啱。第一,傷殘人士要獨立;同埋好話唔好聽,我愈來愈大佢愈來愈老,點解佢好似唔會俾人覺得佢要去照顧自己嘅呢?」Josy說。

從在醫院裏打電話給教育局局長高呼「我要返學」,到寫陳情書予特首請求引入新藥,Josy也是一個不平則鳴的行動者。但在生活之中,面對着匿於細微日常、把她跟所謂「正常人」隔絕開來的障阻,有時她也選擇沉默。

大學生活 抱憾未能真正共融

在港大,Josy也有認識朋友,但在做小組project卻不易找到同伴,因鮮有同學主動邀請她入組。有次,她參與天主教學會活動,到教堂參與彌撒。教會座席分成左、右兩側,她選了右邊坐下,但其他同學全坐到左邊,連神父也大感奇怪。她又曾嘗試參與所住宿的舍堂所舉辦的High Table Dinner (高桌晚宴),卻發現舉辦場所的所謂無障礙通道根本太斜,輪椅若前行大可能會「反車」。有時,堂友說到某茶餐廳吃宵夜,卻忘了那裏有梯級,Josy根本不能進入。

雖不是明刀明槍的歧視,但此等的待遇,卻看見「正常人」耽於以「健全人士」為中心的系統結構,忘了挪動自己坐得安好的位置,睜眼看見有人因其差異而被排除於外。Josy說,她的力氣都放在爭取宏觀議題之上,在日常生活中,「我想安安靜靜做個大學生,摺啲就算,唔想好突出自己好似好特別咁。」

不過,她認為「呢個社會都係離真正嘅共融好遠」。所謂「共融」,就是「總之,你想點,你平時做啲乜嘅,我哋可以做返啲乜。咁咪得囉!」

二○二三,她除了希望繼續煲劇繼續追靚仔明星,也希望完成太Chur的二○二二年未能實現的未竟之願——開設YouTube Channel。她希望打破世間對健全主義的迷思。比如說,有人曾道:「坐輪椅好慘呀!上到天堂就唔使坐輪椅,行得走得啦!」

她說:「但我相信嘅天堂係好多元嘅,一樣會有好似我咁,坐輪椅嘅人。」