今年是「六四」三十二周年,也是國安法實施後首個六四。早前支聯會計劃的六四遊行及燭光集會被禁,終告取消。九十後的袁德智是前中大學生會成員,二○一六年他曾經批評六四悼念集會是行禮如儀,杯葛集會,今年,他卻宣言將會自行悼念。「悼念六四是香港人每一年習以為常的政治習慣。如果一個習慣都守不住,那抗爭也守不到。」

他認為,今年六四是一場重要的集體政治行動,「在國安法和移民潮下,我們要讓人知道,不是有很多人離開,我們是有很多人留下,冒着風險都繼續堅持。」

⚡ 文章目錄

所有事件都有了線性關係

自八九年後,每年六月四日,都有數以十萬計的香港人聚集維園,點亮燭光,哀悼六四死難者,守護歷史真相。袁德智(Jerry)是前中大學生會幹事會外務秘書,屬於「中大首個本土派學生會內閣」,當年學界拒絕出席支聯會的六四悼念集會,而Jerry除了有年幫忙和做研究調查外,過往一直沒有正式參與六四維園集會,因為並不認同支聯會集會提倡的「愛國情懷」,自覺與六四沒有連繫。

來到今年三十二周年,他在社交平台宣布決定會自行悼念六四。「我最在乎的是,香港人能否守住每一寸的抗爭空間。」在如今面對的政治脈絡下,他終於找到了和六四的連繫。

Jerry匆匆趕到訪問的場所,甫坐下,便爭分奪秒,單刀直入談今年悼念六四的原因。「六四對很多人來說是一個政治覺醒。有些人在場親眼見證,或在電視上看到畫面,很觸動,所以六四去維園是他們每一年的政治習慣。但這個基本政治習慣都有機會被人用國安法打壓,如果這條底線變紅線,我們的抗爭方式也沒有空間可以存在。」

他不認為,這次立場的轉向,代表過往的否定是原判錯誤,而是不同政治環境脈絡會影響看法。他形容以往是百家爭鳴的年代,即使批評傳統泛民,也可以各有各做,很多元化,「問題是到了二○二一年,所有事都有了線性關係。悼念六四,會影響日後悼念六一五(反修例運動中首名死者梁凌杰死忌),和之後六月、七月的事情發展是線性。如果(六四悼念)冇乜人,又被圍捕,啲人又點去悼念六一五?在國安法下,所有人殊途同歸。」

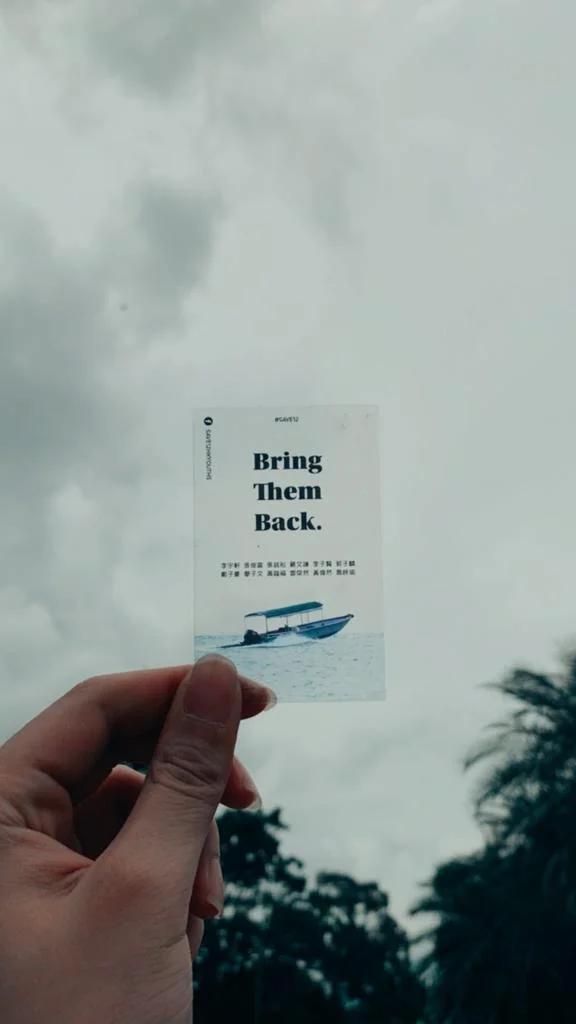

另外,今年Jerry選擇悼念,那點連繫也源於去年的「12港人事件」。二○二○年八月,十二名港人原計劃偷渡至台灣途中被中國警方拘捕,並送往深圳鹽田看守所扣押。其時,由鄒家成、岑敖暉、朱凱廸和鄒幸彤等人組成「12港人關注組」,支援被捕者及其家屬,並與中國維權律師維繫,Jerry說:「成日話六四是中國民主運動,理嚟做乜。但12港人事件中,發現本土派的人也和中國維權律師連繫起來。關注組的力量可能很小,反而幫到他們最多的,是面對強大打壓的維權律師。我很尊重他們(中國維權人士),悼念六四也是對他們的支持。對於六四,這些政治盟友做唔到嘢,講唔到,我就幫返佢,是這樣的道德義務。就像二○一九年,為何其他地方要幫香港?就是基於民主價值,也和香港有連繫。」

他坦言對六四的印象已經改變,「以前停留在守住歷史真相,愛國情懷,現在和本地民主運動緊緊扣連在一起。」

集體行動可以消除恐懼

去年的六四燭光晚會,有民主派人士被控「非法集結」等罪,判囚四至十個月不等。他直言「我哋以前唔鍾意(悼念),現在都褪咗(底線)。悼念都唔得喎?連遊行示威都講唔上。坐低舉住枝蠟燭,判四至十個月?極度荒謬。」他愈說,愈趨激動:「他們(政權)想將我們一些事變紅線,真的沒有下限。這刻是悼念,下次可能同你講『香港』都係紅線。」

今年六四是國安法實施後首個六四,也是民主派初選大搜捕後的第一個大型政治活動。他指,被白色恐怖籠罩的社會有很多情緒,如恐懼、迷惘,逃避,「現在香港很需要一個公開的政治活動,去穩住香港人的軍心。」

他強調「公開」,因為政治是要被看見。「我在想社區悼念或教會集會。但我強調,不是躲在家悼念,哪怕是在家樓下,都是公開的悼念。要被人看見,這是集體行動的意義。」過往批評悼念行禮如儀,如今認為公開悼念亦足矣,Jerry也不禁自嘲自己「幾廢下」,「這是一個行禮如儀都被認為勇武、擺街站都已經被指是走很前的年代。抗爭空間逐步萎縮,紅線一步一步逼近,我們真係要守住。和我以前想的差距很大,原來在國安法時代,行禮如儀都有重大意義。」

他提到,在台灣學者吳乃德《台灣最美好的時刻》中,講述台灣解嚴時期裏,羣眾是渴望見到政治活動,能消除他們的政治孤獨感,並非獨自躲在家裏看禁書。「我覺得消除香港人的政治孤獨感在這一刻是非常重要。因為恐懼某程度來自孤獨。我們在二○一九年沒有恐懼過嗎?見到水砲車、催淚彈,橡膠彈,為何當時抗爭者依然不怕?是因為前後左右全部都是手足,都是朋友。結伴同行的集體行動是可以消除大家的政治孤獨感,繼而消除恐懼。」

在連串堅定有力的發言後,被問到面對身邊的戰友相繼被捕入獄和流亡,自身的孤獨感如何,Jerry稍頓片刻,道:「有陣時都幾孤獨。尤其夜晚嗰陣。」他瞬間也重回口若懸河的語調,續說:「但我不會因為孤獨而卻步。有次我去台灣拜訪史明時,他跟我說:『要習慣孤獨。』因為民主運動不是輕易達成,會被打壓,但都要繼續堅持。我經常對傳媒講,我可能不是爭取民主,我最想做的是重聚,想和戰友重聚。我每推一個政治議題,寫文,擺街站,就是加快我們重聚的時刻。當然不是加快我入去坐監的時刻。」他也無奈笑了,「有人這樣說是『倉底重聚』。不,真是在外面的重聚。」

尋找突破黑暗的窗口

他認為,如今再沒有空間劃分派系,講路線之爭,「現在我們去看一個人,不是派系,而是抗爭意志。」例如本土派的他和支聯會的鄒幸彤可謂「牛頭唔搭馬嘴」,但在他眼中,對方「好X有抗爭意志」,「人哋縮咗,佢(鄒)仲要以個人名義去悼念,勁過我添。喺呢個年代,派系係一個過時嘅政治詞𢑥喇。」

「成日有句說話是,水退就知邊個冇着褲。」他續解釋:「意思就是,低潮時邊個係抗爭,高潮時自稱乜派乜派但又縮到咁。」

所謂抗爭意志,是如何維繫?Jerry忽爾靜默片刻,帶遲疑說:「唔知喎⋯⋯抗爭意志對我來說很自然。」這種自然而生的抗爭,支撐他走過這幾年高低跌宕的社運浪潮,「我啲朋友又流亡,大佬,又坐監,癡線仲諗呢啲?點會冇抗爭意志?」他坦言不諱陷於囹圄,笑言:「不過等我讀埋個master先。哈哈,讀完就ok。唔知讀唔讀到。我只係擔心我被人拉咗,就少一個人做嘢,推唔到香港民主運動。」在短短數日內,他還有多間傳媒訪問,無奈笑道,「我都知冇乜人訪問,點會訪問我啫?以前啲朋友受訪,我喺後面做嘢咋嘛!」

一直談論人多能穩住軍心,在民主運動屢遭打壓時,Jerry的說話看似樂觀。「點解我成日覺得有希望,就係因為一七、一八年係社運低潮,街頭和議會兩條路線,分別被用暴動定罪和DQ(撤銷資格)封殺。那是很f*cked up的年代。但一九年還可以爆發反送中。」於是他問:「點會冇下一次?六四可唔可以係一個窗口?我們不斷試不同議題,試着哪一個是可以突破黑暗的窗口。」