教育需要隨時代演變,即使耶穌會教育擁有各種優良傳統,也需要不同人士分享經驗,回應日益複雜的社會要求。《耶穌會教育論壇2020》邀請了耶穌會神父、各界校友,以及教育界的專業人士,探討耶穌會教育於全球化時代的定位,如何回應數碼生活,反思「贏在起跑線」,教育家長如何以靈修交談陪伴青少年成長,面對將來在職場上的挑戰。

論壇其中一個題目「和而多元的對話」,請來前香港運輸及房屋局局長、香港華仁校友張炳良,以及前《明報》總編輯、九龍華仁校友劉進圖,分享在政界、教育界及新聞行業的經驗,回應當下的社會。

⚡ 文章目錄

啟蒙來自文學和歷史

「中六轉讀文科,給我一個機會尋覓新世界。」張炳良說。他與許多華仁仔一樣,在學校百足咁多爪:創辦美術學會,加入學生會,做校刊副編輯—沒有一件事及得上文學和歷史的啟蒙。

當年,英國文學被視為「女校科目」,張炳良從來沒想過,自己有一日會翻開莎士比亞的《埃及妖后》、狄更斯的《雙城記》,還有威廉高汀的《蒼蠅王》。一個原本在實驗室解剖牛眼和老鼠的少年,一頭栽進另一個世界:流落荒島見識蒼蠅圍着血淋淋的豬頭飛舞,置身法國大革命在斷頭台面前體會人性醜惡。

張炳良與小說主角,一起經歷了生老病死、愛別離、怨長久、求不得、放不下。他回望自己身處的時代,發覺現實倒有幾分小說的影子。六七暴動發生之時,張炳良讀中三,每一日出門之前都要留意新聞,哪處有人放炸彈,真假也好,至少懂得不越雷池。家住船街,附近一直有人抗議,警方也曾發射催淚彈。

暴動之後,社會經歷了一段頗長時間的鎮壓期。張炳良反思,歷史提及的革命,背後源於非常類似的問題:階級、貧窮、不公……每者皆政治。

哪個少年不反叛?

對於張炳良而言,這種思想啟蒙是一種衝擊。他在中二的時候領洗,成為教徒,是學校的輔祭隊成員。在彌撒,一般人領聖體,輔祭成員可領聖血,張炳良為了「比一般人更親近天主」而感到驕傲。「剛好我揀的文學書都是與社會有關,開始對人類和世界的發展多一點批判思考,這種改變也反映在宗教上的取態。」張炳良說。

上世紀六七十年代,拉丁美洲天主教界逐漸發展出「解放神學」。拉丁美洲因為殖民統治而導致各種不公,獨裁政權高壓管治,令人民長期受壓迫,生活貧窮。解放神學工作者認為教徒及教會應該關注人間制度的公平正義問題。部分教士同情反獨裁運動,甚至加入游擊隊,真正在行動上與窮人和被壓迫者站在同一陣線。

「在天主教會,我被視為反叛派。」張炳良當時是天主教青年聯會會員,後來做過副會長及會長。他曾撰寫文章挑戰主教,批評香港天主教會過分保守及親政府,「只是關心樹木,不關心森林。」

以為世界是由自己開始

耶穌會教育強調「分辨」(Discern),鼓勵學生遇事要深入了解來龍去脈,不能只看表面。張炳良考入香港大學之後,主修社會學及經濟學,也順理成章參與學生運動,曾任學生會評議會主席。張炳良於一九七四年畢業,在學時正值中文運動。中文當時未獲法律地位,政府相關的文件必須以英文書寫,高等教育界首先提出中文成為官方語言。

當時學運分成國粹派、社會派、自由派,張炳良雖然愛國,但是從不認同國粹派。「華仁令我學會獨立、批判思考,國粹派認為《人民日報》講的說話就當是真理,這是一種沒有基礎的信仰。」作為一個大學生,張炳良希望為香港做點事,他以為自己可以成為火車頭,帶領火車上的乘客駛向未知但光明的將來。

可惜,當時的社會制度和結構容不下改革。「每一個大學生都是自大,覺得世界是由自己開始,世界的不公不義,在我這一代就可以解決。」張炳良笑說:「我在年輕的時候都一樣,所以今日從不怪責年輕人。」

現實比想像中多元複雜

一個熱血的左傾青年,畢業後選擇加入政府,成為行政主任。「我說服戰友,加入政府可以深入敵後,打仗要知己知彼。」一個二十出頭的年輕人,成為一個辦公室的主管,其中一項工作,就是踏正八時四十五分,在打卡簿劃下一條線,線下簽名的同事就是遲到。不到一個星期,張炳良發現辦公室有一個同事,每天準時簽到上下班,但是他從未見過這位同事出現。張炳良向同事的上司詢問,對方回答:「他快要退休,你可以拿他怎樣?」

「當你真的深入了解政府是如何運作,開始明白人們的心態,思考同一個問題的時候,角度會有所不同。」有些人返工只為出糧,有些外國高層的工作表現毫無說服力。然而,不論是本地人還是外國人,也有不少是真心為人民服務。

當年搞學生運動,張炳良形容自己總是宏觀森林。直到進入體制,需要細看森林之中的每一棵樹木,他發現問題遠比想像中複雜。以歧視為例,中文被視為次等語言、半山不准華人居住,這些是外露的歧視。在政府內部,歧視來得不一樣。當時有一個職位叫Confidential Assistant(CA),專門負責傳遞內部的機密文件。張炳良發現,CA全都是外國人,大部分是女性,通常都是外籍公務員的家眷。「你會明白,一個殖民政府再開放都好,有些地方是永遠不會開放,不會百分之一百信任本地人。」

張炳良本來並無打算在政府長做,結果一做就是十年。「有些事情,單從外面看的話,就會過度簡化。許多問題,不會一面倒地負面,也不會一面倒地正面。進入社會和體制之後,發覺現實比想像中多元,也愈是發現自己渺小。」

百家爭鳴 一去不返?

中英兩國簽訂聲明之後,張炳良希望積極參與過渡期的活動,遂離開政府,成為「匯點」的核心成員,後來當上主席。張炳良形容,匯點是一羣搞過學運的人,為香港的未來歸隊。「當年各派拗餐死,所以匯點都擺過一餐和頭酒。」張炳良說。

八十年代有三大派別,民主派、工商派、中間派,各派嘗試抓住歷史契機,討論民主回歸的各種可能。張炳良形容,情況就像秦朝一統之前的春秋戰國。

九七之後,百家爭鳴盛況似乎一去不復返,香港的政黨政治常被批評不夠成熟。張炳良認為,政黨沒有執政機會,政黨文化難以出現改變。「做議員,只需要為投自己一票的選民發聲;做政府,需要聆聽來自社會各界的意見。如果香港的議員有機會執政,體會當家的困難,政治文化可能會有所改變。」

和解需要對話

去年發生反修例運動,社會嚴重撕裂。張炳良曾公開撰文,提醒政府「謙卑是最大的勇氣」。「通常人愈大,愈會發覺自己的不足和限制,愈能達到真正的謙卑,尊重他人。」張炳良認為,社會是多元,不同世代有不同看法,需要基本的包容。他形容,香港在過去一年就似發了一場高燒,現時需要休養生息,等待復元的契機出現。

熟讀歷史,他知道,「牆內誰作主?牆主通常都要做主動。不幸地,公眾對政府的信任非常低,香港政府難以發揮應有的角色。換言之,香港問題的牆主一定是北京,問題是如何促成和解。」張炳良舉例,當年南非能夠達成種族和解,因為白人政府發現不得不讓步,先向獄中的曼德拉伸出橄欖枝,而曼德拉又有足夠的政治智慧接受。

曼德拉當上總統之後,授權地位崇高的圖圖大主教(Archbishop Desmond Tutu),領導「真相與和解委員會」,用特赦換真相,用真相換和解。

劉進圖說:「一個社會或民族的問題,不是一時三刻可以解決。每一次我在公開場合談及復和,都是處理個人層面的人際關係。這樣設定目標的話,可能會得出一個較有意義的答案。」

寬恕之前 要有公正的審訊

在耶穌會教育論壇上,劉進圖提及二〇一四年遇襲一事。住院五個月,劉進圖努力習慣一個將會跟隨一生的傷患。踏入高等法院那一刻,劉進圖第一次近距離面對兩位刀手。多年來,因為讀法律和做新聞的訓練,劉進圖早已練就異常冷靜的頭腦。那一天,面對令自己受重傷的人,他的心情久久無法平靜。

那段日子,等待陪審團的裁決結果,劉進圖一直反思,到底自己是否要原諒兩位被告。第一個浮現腦海的想法,是耶穌的教訓—原諒別人七十個七次。「這個道理我從小懂得,那一刻卻不願意實踐。」他內心掙扎,兩個被告不肯認罪,自己的寬恕有什麼意義?「假如寬恕是一份禮物,就算我想送出去,對方好像也不稀罕。」

劉進圖向神學院的朋友請教,到底是認錯先於寬恕,還是寬恕先於認錯。朋友說:「耶穌在人們還未認罪悔改之前,已經願意為我們死在十字架上。神的寬恕是無條件的。」審訊結束之後,陪審團裁定兩名被告罪名成立。那一刻,劉進圖認為裁決彰顯了公義,步出法院之後,他向傳媒表示,自己已經寬恕了被告。

熟悉《聖經》的人都知道,《瑪竇福音》內有一場大審判,耶穌坐在寶座擔任判官,行公義的得以進入天國,邪惡而不悔改之人要承受地獄的咒詛。讀書的時候,劉進圖不明白,一個強調寬恕和愛的宗教,為什麼要講審判?

「寬恕當中有個前提,就是有一場公正的審訊,裁決能夠彰顯公義。然而世上有許多受了傷害的人,一直未能取得公義。」劉進圖認為,在基督信仰之中,公義和仁愛是缺一不可。「如果沒有公正的審判,沒有公義,愛和寬恕就會變得十分愚蠢。」

謙卑和愛是最大的力量

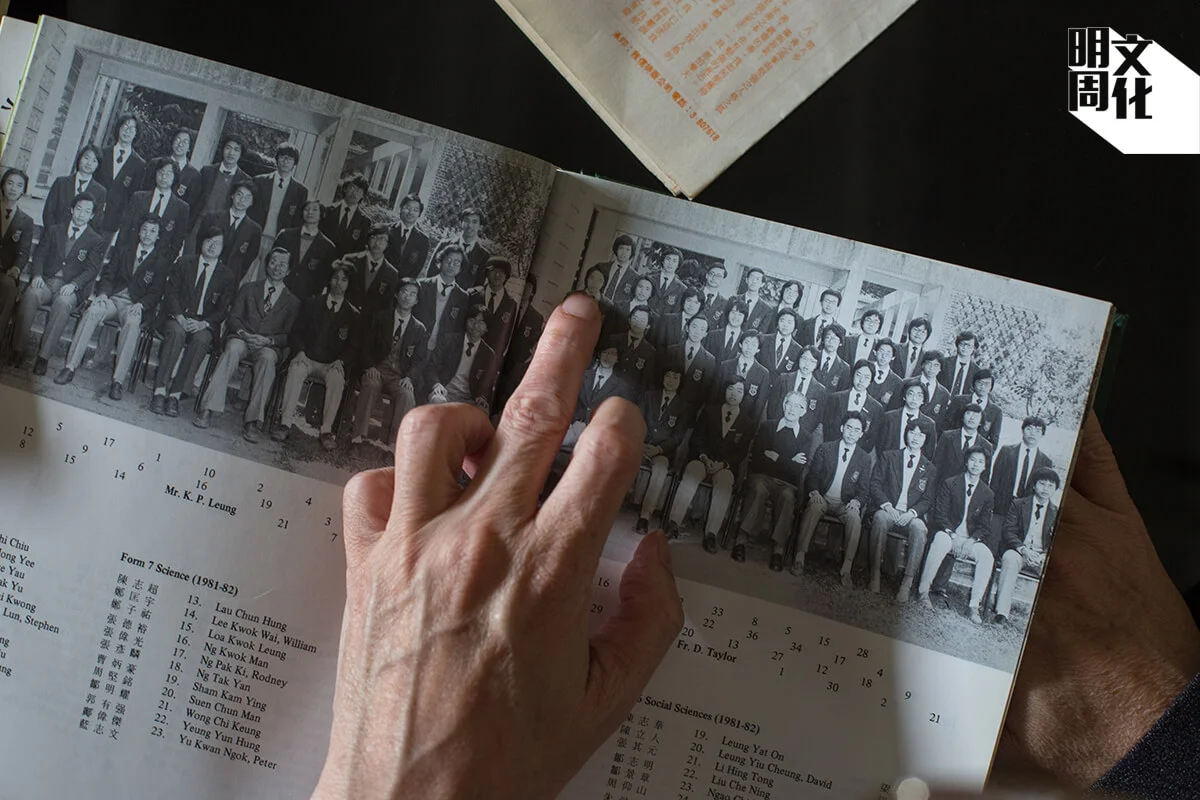

即使經歷過審判與寬恕的思辨,劉進圖發現,有些問題單靠博雅教育也不能解決。耶穌會教育強調「和而多元」(Unity in Plurality),面對過去一年的社會撕裂,劉進圖的中學同學羣組之間,還是無可避免出現鴻溝。有人退組,有人另開羣組,四十年的情誼,四分五裂。

直到今年,其中一名舊同學離世,因為一場喪禮,原本冷戰中的舊同學,終於在現實生活聚頭。「在死亡面前,我們才能謙卑,共同懷念這位大家都珍惜的好朋友。」為什麼耶穌會的教導,還是未能讓舊同學克服政見上的分歧?

「一個受過博雅教育的人,就算能夠求同存異,最多只能做到敬而遠之。」劉進圖說。如果想拉近距離,甚至重建關係,單靠人文教育也是難以做到。「我們需要的,是像耶穌在十字架上展現的愛,一種謙卑與犧牲的愛。」

所謂「道不同不相為謀」,這種愛未必在冷冰冰的制度裏見效。在時代的巨輪下,每一個人盡力做好自己已經是十分難得。面對重要的朋友或親人,如果對方對你而言足夠重要,或許值得問自己一句「我是否願意與對方復和?」