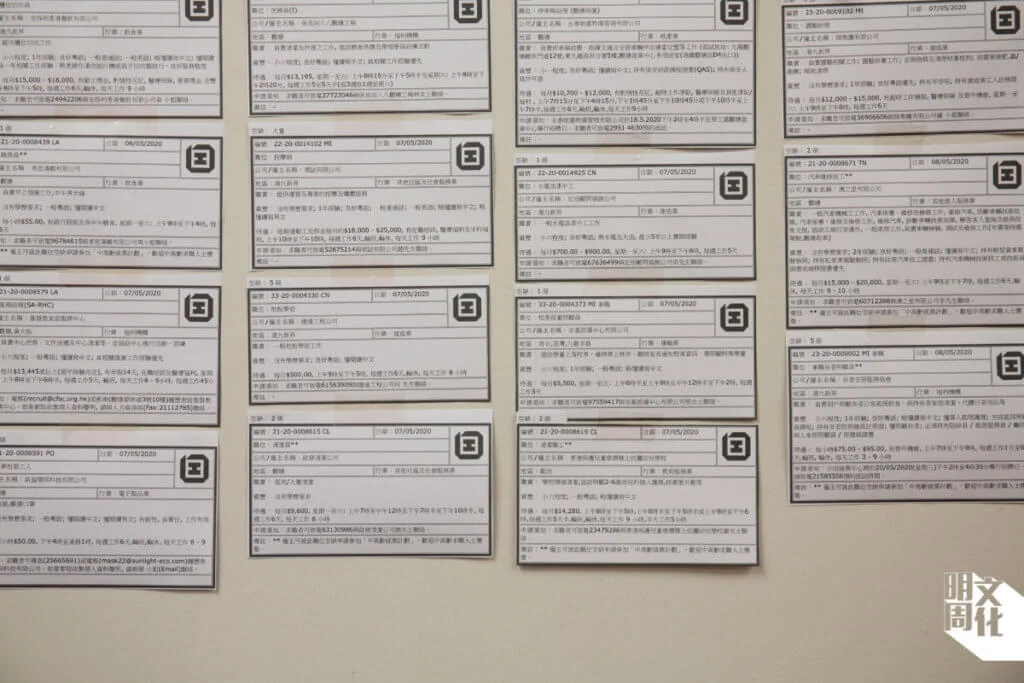

職位空缺,新鮮出爐,一列列地排在門後方格。「清潔員(兩個空缺),負責大廈清潔,沒有學歷要求。」「服務助理(一個空缺),負責中心庶務,具相關工作經驗優先。」「花王(一個空缺),負責園藝保養及花園種植,初中程度。」

另一道綠牆貼滿備忘,列出不同計劃的申請程序。「有無帶身份證或出世紙、資產證明、旅行證件、住屋開支……」辦公桌前的人不用看也背得熟稔,如唸急口令。

一名四眼大叔推門而進,本來窩在沙發、穿碎花上衣和粉紅閃粉膠拖鞋的銀髮婆婆攔住他:「你坐呢度先,拎定證件出來,仲有幾個就輪到你。」他乖乖地從文件夾掏出幾張證件,翹起腿細閱牆上告示。

⚡ 文章目錄

牛頭角下邨 見盡求職百態

這裏不是勞工處,是牛頭角下邨的李詠珊議員辦事處。婆婆也不是分流主任,而是議辦常客秋姨。

秋姨說,每天在議員辦事處坐一坐,可見盡人生百態。果不其然,短短三十分鐘,白背心阿伯、金毛小子、鬈髮師奶,十幾個人進進出出。她和議員助理小麗異口同聲地說,今天人流算少,門口幾張椅子和沙發,平時都擠滿了人,大家要玩「爭凳仔」。

這時,一個淺紫色的身影闖進來。李詠珊氣喘吁吁,打了聲招呼。連開四個會議,訪問前才剛從一個會議趕過來,難怪滿臉通紅,長髮絲還貼着臉上的汗。

當選議員,滿腦子計劃,想不到,初上任便遇上疫情。年初,她和同事的首要任務是張羅防疫用品。後來,街坊在家時間多了,家庭糾紛、鄰舍投訴等隨之而生。後來的後來,失業問題和經濟狀況,成了燃眉之急。

「牛頭角下邨」選區涵蓋不同屋苑,包括牛下、振華苑、樂雅苑及安基苑等,人口老化,並以基層為主。失業潮下,他們首當其衝。從三月中開始,每天都有失業街坊前來求助。有人想申請抗疫基金,有人欲申請公共福利金,有人要宣布破產……

很多人呼喊,香港究竟有沒有失業救濟金。記者剛到時,街坊亦錯把記者當成區議員助理,追問這問題。觀塘區議員也曾促請政府成立失業救濟金,但沒有人搭理。

李詠珊和小麗一唱一和,即席示範。一個壓低聲線:「李小姐,明明我記得報紙話有失業救濟金,究竟是政府呃我,還是你呃我?」一個提高語調:「點解個個政府部門都唔開放?最衰都係立法會班人!」逗趣和歡笑聲背後,是現實中的苦澀。

復活節假期某夜,區議員在羣組裏問:「有議員辦事處的大家,今天是否很忙?」她巴不得點一萬次頭。

自製求職欄 民間自救

沒有口罩?沒有資助?沒有工作?答案只有一個:找區議員!

資訊不流通,勞工處又不開放。小麗靈機一動,拿來一小塊紙皮,寫幾個字,畫個哈哈笑,印二十幾張招募廣告,變成了土炮的求職欄。她們挑選的職位空缺,都是學歷要求較低,不需要太多經驗的工作,例如倉務員、清潔工和停車場泊車助理等。「這算是最貼地的勞工處,需要看這欄的,應該都是中學程度以下、不懂上網的街坊。」

記者隨李詠珊穿梭牛頭角,踏上天橋,走過公園,路經廣場,無論碰到誰,她都能迅速攀談,還有說有笑。回到議辦,不時有人在窗外探頭探腦,訪問多次被打斷。有個風趣的街坊爸爸加入,浮誇地笑說:「唔係賣廣告(按:偏偏很像賣廣告),我們這條邨,新人事新作風,這裏有家的感覺!」

整個辦公室的氣場都開開心心,說得激動便拍案大笑,聽回錄音帶,有七成都充溢着笑聲。難怪有時街坊會問:「咩事咁開心?」無論是九十歲的婆婆,還是穿運動套裝的弟弟,都嚷着說要找李議員聊天。

李議員兩大特點,一是臉皮厚,二是多嘢講,兩大特點都非一日煉成。她做過雜誌的投訴版,又做過《明報》港聞記者,去年修畢香港大學法律系人權法碩士,三十歲前,轉行做區議員。李詠珊做傳媒時,寫過工傷會幹事為工友遺屬奔走,寫過清潔工因遇剝削而罷工抗議,寫過退休街坊踢走舊法團自力救濟。為基層呼號,一路走來,倒是如出一轍。

當年點滴,寫過的故事,累積的人脈,都留在她腦海。她走訪各個街市和商場,為商戶申請零售業抗疫資助。幫街坊申請破產、處理債務問題時,她會請教相熟律師和社工,要做維修工程,也懂得找誰幫忙。

做記者和區議員,要靠一雙腿,也要帶着一顆心。

她說,從前記錄會議,現在進入議會,從前要退後一步看事實全貌,如今在社區服務,得學會感同身受。「每天對住相同的事,要站在街坊的角度,培養耐性,才會不覺得煩。」

幫人填表背後是無數個故事

訪問時隔兩天便是母親節,她準備了一些粉紅色的花和潤膚膏,還提早送一枝花給坐在議辦外的婆婆。不過,這種另類「蛇齋餅糉」她很少做,「我覺得填份表好過出去派個柑,幫手分發物資也更有意義」。

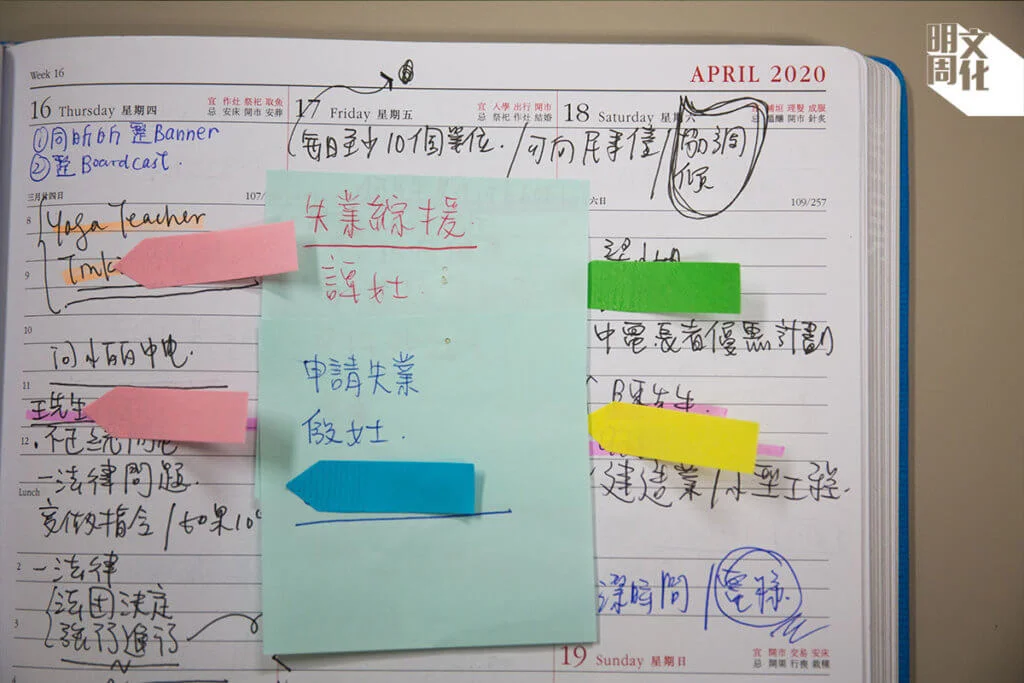

填表,是由四月中起的工作。那時社會保障辦事處每周只開放兩天,每天開放五小時。為免申請有所延誤,她們努力學習填寫登記表。密密麻麻的日程簿上,黏着一張張便利貼,其中一張寫着失業申請、一串電話,以及一個李詠珊經常提及的名字—殷女士。

殷女士是六十五歲的獨居單親媽媽,皮膚黝黑,個子不高,頂着一顆冬菇頭,雙眼總像在笑。她本來是個油漆工人,因疫情關係難以入屋,自然飯碗不保。這身影隔天出現,每次都瞇起眼睛,時而佇立在求職欄前,指住即日的新廣告說:「都是假的,都請了人!」有時伏在桌上大呼:「好慘呀,冇工開,冇錢!」

李詠珊着她別虧待自己,她還是「豉油撈飯」,一餐又一餐,申請電視機時總挑最小的。建議她申請綜援,她耍手擰頭,「我有手有腳,不是做不到,是現在做不到而已」。最後她因失業太久,日日在家裏都想哭,才半推半就地申請了。

綜援污名化嚴重,每次李詠珊只好再三解釋,綜援提供的是一種安全網,在保持社會長遠運作方面具正面意義。一個從事裝修的男士被解僱,經濟支柱一下子倒塌。問他拿家庭成員資料申請綜援,他的眼神閃過一絲猶豫,像在說「失業是我的事,不是我老婆和女兒的事,我不想把她們拖下水」,然後眼紅紅地離開。

一百個街坊,就有一百種故事。有晚更深夜靜,她睡不着,想起在議員辦事處遇過的人,便在臉書專頁分享這些背後的故事。

「不是幫一個人填表那麼簡單,更多的是去了解一個人的故事。」她看他們的存摺,身家只有幾百元,甚至是百位數以下,自動櫃員機按不出來。

我不是萬能 但會陪你走下去

晚上七時半,李詠珊約見街坊,幫手填各類申請表格。身形略胖的阿姨一直揉腳踝,吃吃叫痛。記者問她怎麼了,她說她做速遞,公司最近削減近千元月薪,她想辭職,但想到吃個快餐也要三十幾塊,失業潮下又難找新工作,腳痛也只能繼續。李詠珊為她準備文件,她揚起一抹微笑,「見到李議員就開心」,好像比揉腳的藥油更有效。

突然,另一名街坊闖進,對李詠珊說,她懸在停車場的橫額遭到破壞。李詠珊架上眼鏡,繼續手頭上的影印工作,若無其事地說:「我哪有閒情理會他們?倒不如花多些時間幫你們。」

一個區議員,往往被要求「全能」,順境時是,逆境時也是。頭暈身㷫,漏水停電,家庭糾紛……她說,失業容易引伸其他社區問題,而各種問題又各有難處。

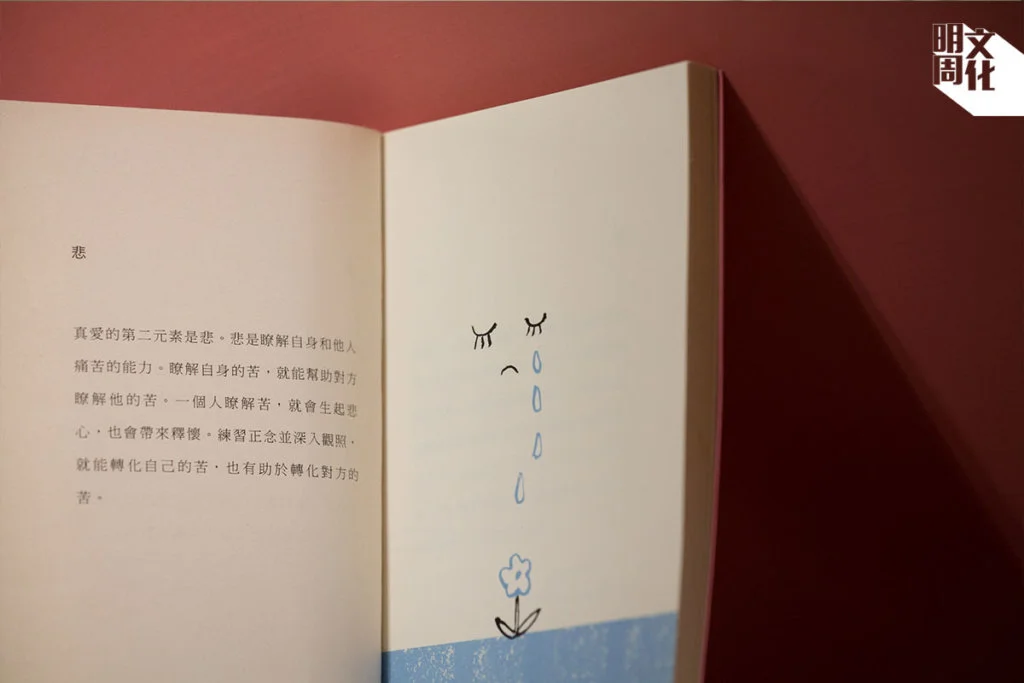

辦公桌上,撥開文件和便條紙,夾了一本一行禪師的《怎麼愛》。李詠珊習慣每天翻開書頁,細閱一頁一篇的簡短段落。其中一個單元是關於真愛的四個元素,分別是慈、悲、喜、捨。慈,即創造自身的陽光;悲,是了解彼此痛苦;喜,即提供喜悅;捨,即包容一切,苦樂都感同身受。常常捧腹大笑、眼睛瞇成一道縫的李詠珊,自問做到慈和喜,但正努力從街坊身上學習悲和捨。

亂世紛擾,李詠珊最能感受到,區議員的能力其實很有限。她慨嘆:「你失業想我解決,但我不能派錢給你,我只能幫你申請津貼。申請成功與否,又輪不到我決定。但我可以做的是,陪他們面對,或者為他們發聲。」

她忽然憶起,半年前參選的一個早晨,一個老街坊對她招手,幫她擺街站,說了一句令她永遠無法忘懷的話:「我等咗你好耐啦!」那個人,就是後來每天到議辦找她的秋姨。

區議員和街坊的關係,同悲同喜,就像粉紅色封面上所寫,「我們彼此傾聽,為彼此而在」。

疫情高峰,多少人因失業而領取綜援?

*今年四月份失業類別綜援新增個案:3,528宗

(對比三月份的1,821宗,四月份升幅高達93.7%)

*今年四月份失業類別綜援個案總數:18,165宗

(較三月份的14,647宗,大幅增加24%)

(較去年同期的11,734宗,大幅增加54.8%)