不少因反修例案入獄的年輕人的學歷較高,亦有一定的學術成就。或有人選擇踏上和阿金一樣的路,退學轉而投身職場;但也有年輕人即使困難重重,仍選擇追求學業,重投校園。但他們經歷過法律制裁,又很可能再度經歷校方懲罰,甚至被開除學籍。他們又如何堅持學業之路?

阿欣(化名)是曾就讀某專業學科的大學生; John (化名)則是一名研究生。前者被學校開除學籍,現正一邊工作儲錢,一邊寄望安排重讀;後者被記上大過,恐影響升讀博士之路。他們嘗試重返軌道,克服校方及社會予他們的制紂,為的只是繼續追求自己所望實現的理想。

⚡ 文章目錄

恐懼與希望

二〇一九年十一月,年僅二十二歲的阿欣(化名)被警察上門拘捕。其後,她因串謀縱火和管有物品意圖損壞他人財產被判囚三年兩個月。阿欣在監禁期間行為良好,刑期獲扣減,提早於今年年初出獄。

憶述被上門拘捕的那天,阿欣至今仍心有餘悸,間中仍會從睡夢中驚醒。「警察踢門而入,當下我很驚慌,腦袋一片空白。」但自被捕的那刻起,她已深明要為自己的行為付上沉重代價。她以為自己能沉着應對,但在從法庭轉移至收押所的囚車路上,她開始哭,「我無諗過坐監會喺我人生出現。」入獄初期,當時監倉內仍未有很多同因反修例案件入獄的人,她總感到孤單,每天以淚洗臉,充滿恐懼,也不懂該如何面對往後的人生。後來,她開始適應並笑說:「時間果然能沖淡一切,既然要面對,那就樂觀點吧。」

她常被朋友笑說是政治明星,頭帶「光環」,但她卻只想低調。不過,她仍然感恩自己擁有的一切,「我明顯比別人有更充裕的物資,也有很多信收,算是過得比較『舒服』。」而每當她看見被迫來港做黑工的越南女子,她會想「大家都是女人,但她們不僅語言不通,就連最基本的物資都沒有。」於是,她總慷慨地和她們分享多餘的物資;加上,她性格容易和人相處,囚友都會稱她「阿妹」。

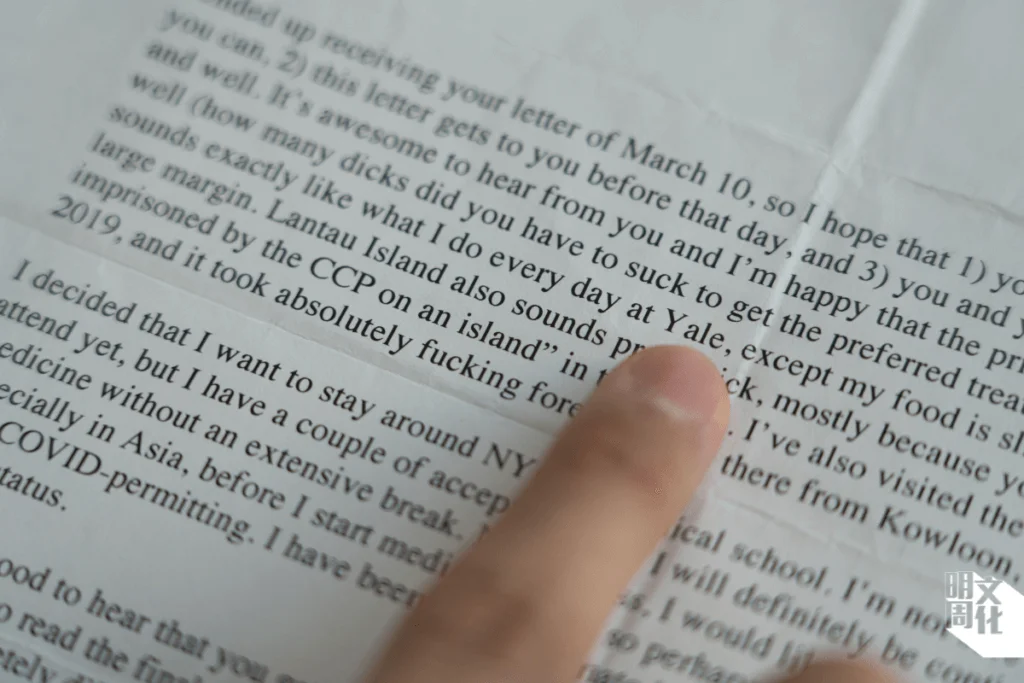

然而,在她漸漸適應獄中生活之際,迎接她的是被校方開除的噩耗。被捕那年,她大學四年級,還有一年就畢業,其後,更可考獲專業牌照。但她卻在獄中收到大學的來信,要求她出席紀律聆訊,她曾表示希望能押後聆訊,惟被校方拒絕。最終,她在獄中寫下一封陳情信,表露自己希望能繼續學業的心聲。但她收到的,卻是一封寫上「This decision is final」的信件,她連上訴的機會也沒有,「咁就將我踢出校,完全無情講。」

未開始已經結束?

在旁人眼中,阿欣出獄後的人生還算順遂。因還在獄中的阿欣,經朋友介紹,得到一個與自己學科相關的工作面試,後來更被聘請。

在她成功獲聘前,阿欣亦有試過應徵其他工作,但每當僱主得知她的背景,已將她排除在外,甚至有僱主將她「起底」。她雖自嘲時常「未開始已經結束」,但她至今仍然不解,為何社會往往否定有案底人士的工作能力。即便如此,她沒有感到氣餒,「或許有一天我的能力能強大到,就連公司都不介意我的案底,有非請我不可的原因。」

阿欣曾問現在上司為何願意聘請她,並得到這樣的回覆:「我現在不是可憐你,更不是要養你,我也是個唯利是圖的商人,我請你是因為看上你的能力,既然你有能力,我不會介意你的過去。」

努力追回逝去時光

回望過去,阿欣也會感到不甘心。「有時忍不住窺看昔日同學現在擁有的穩定生活,就會想若我當日選擇另一條路,是否就能和他們一樣了,也不是後悔,但畢竟兩年不長也不短,好像就這樣蹉跎了。」亦正是這個想法,令剛出獄便投身工作的她難以整頓心情,情緒臨近崩潰。「不要看我現在好像很樂觀,以前我最叻就是哭了。」後來,在得到上司的開解下,她逐步找到自己的工作定位。她決定重新出發。

「出獄後,我感覺自己變得現實和滿身『銅臭』。」今年二十五歲的阿欣,周一至五在辦公室上班,周末則到餐廳兼職,為的是存起足夠的學費,重投校園。但由於阿欣被踢出校,若要重修學位,她必須以「大學一年級生」的身份重返校園,比原定畢業時間多出三年;加上學位完成後,案底會否影響她獲取她專業資格也是一大問題。但她卻樂觀地言:「路是遠了,但起碼能到達目的地啊。」她時常提醒自己:「你不放棄自己,別人才不會放棄你,還有機會的。」她正是憑着這股信念,才支撐自己走到現在。

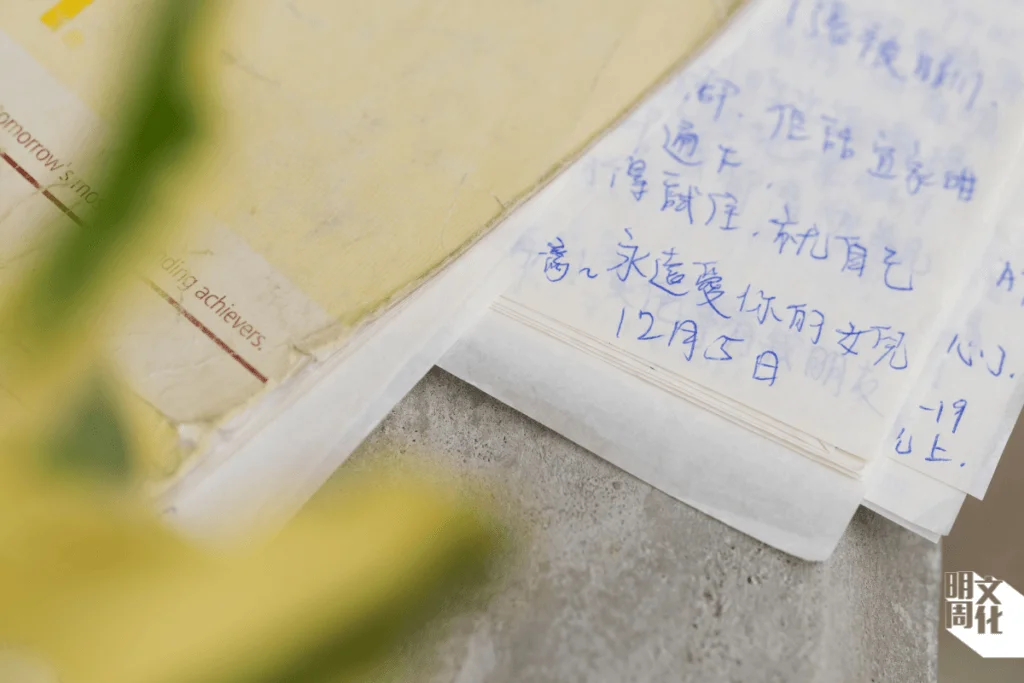

重新讀書之路縱有困阻,她都尚能豁達應對。但感情事卻讓她至今未能釋懷。阿欣帶點尷尬地提起自己的少女心事。當時還在獄中的她,選擇和交往三年的男友分手。「他不想我『衝』,他想等我畢業後結婚、移民。」兩人最後因價值觀不同,分道揚鑣。但讓她更傷心的是,後來她發現男友跟自己的好友早已發展成情侶。「兩個你最信任的人,一同背叛你,而你在獄中,只能眼白白地看着這一切的發生。」當時,還在牆內的阿欣,只能任由外面的世界輪轉,自己卻全被蒙在鼓裏。

這一切的經歷,更改變她的愛情觀,「畢竟我的生活和正常人不同,還是唔好麻煩到人好了。」阿欣現在的生活除了上班,就是支援跟她遭遇相近、因反修例案入獄的人士。「就算我喜歡人,人家也未必接受這樣背景的我。而且,往後幾年的人生,我還是脫離不了反修例案,我還要支援牆內的人。」所以,她索性不想感情事,只想好好生存、好好生活。

十六歲從廣州來港定居的阿欣曾被笑言:「你這樣的背景,肯定是個『小粉紅』,怎麼會想到你願意為香港付出這樣沉重的代價。」對阿欣而言,她曾在香港留下不少的回憶,亦遇上了不同的人和事令自己有所成長,這片土地早已成為她的「家」。出獄後,她總愛在空餘時四處探索這個「家」。訪問前,阿欣剛在南丫島閒逛,其後才趕至會展站與記者碰面。「整個世界都變了,尤其香港變得很快,過去兩年我無法親眼目睹這變化,現在再不看,說不定第二天又變了。」訪問結束後,她便沿着新建的會展站發掘更多變幻風景,她希望把香港的風光盡收眼底,找尋失去的片刻。

曾被視為前途無限的高材生

跟阿欣一樣,出獄後仍堅持不懈望能繼續學業的,還有John(化名)。

二〇二一年初,還是本科生的John,因非法集結被判囚四個月。他憶述整個司法過程漫長得令人痛苦,「整件事擾攘了接近兩年,我本來也沒打算認罪,但後來拖到學期完結才開始審訊,就想倒不如認罪,趁研究生學期開始前服刑吧。」等候審訊期間,他更因法庭沒收其旅遊證件,失去到外國交流的機會。而一直居於內地的母親,更是不解他的作為。John是家中第一代大學生,成績優異,更曾在本科時期奪多個獎學金。在親朋戚友眼中,他前途無限,但他卻選擇自毀前程。

然而,John無悔當日的決定。他自雨傘革命起,已開始關注政事,「當你見逃犯條例抵觸到基本法保障的權利時,情況只會變得愈來愈惡劣,你也不可能冷眼旁觀。」他做好心理準備,為其行為承擔後果。他亦深知再感悔恨也毫無意義,倒不如抓緊時間,好好發展。於是,出獄後他決心以一年時間追回兩年的研究進度,目標於今年年尾畢業,冀以知識完善自己。

雙重懲罰

出獄一個月,已從本科生畢業,升讀研究生課程的John被校方通知他要召開紀律聆訊,他坦言對此不感意外,但「校方現時才追隨我本科生時的事,那如果我畢業了,他是不是就不會再追究?現時追究豈不是單純懲罰性的措施?」他形容校方此舉等同雙重懲罰。加上,當時紀律委員會臨時將處罰理據由「參與非法集結罪,被法院判處監禁」改為「有損校譽」,因此,他未能就「有損校譽」一點作充分準備的申辯。他亦曾要求上訴卻被拒,因此認為校方臨時轉換處罰理據的做法並不合理。

最終,John被記上兩個大過。兩個大過分別需要經系內教職員撰寫報告,證明行為及學習進度良好,及在畢業前沒有再犯事才可移除。他指教授對其表現滿意,故有望移除其中一個大過,但另一個則需留待今年年末才可由校方刪除。此大過或對他到國外升讀博士的申請造成窒礙。「不會有人願意花時間聽你解釋大過的來源,對他們來說,你就是曾經犯錯,被記過罷了。」但他自覺比其他出獄年輕人幸運,「就算我不能讀博士,起碼我還是個研究生,還有很多選擇,我還承擔得起這個代價。若是被踢出校的中學生,他們該怎麼辦?」

即便他擁有一定學業成就,但他謙虛表示自己不是「高材生」,他在訪問經常提到:「一定要持續學習」,因為這個世界上有本領的人多得是。

他認為,或許在當下社會,改變未能在旦夕之間發生,「但好老土地說,機會留給有準備的人」。他認為現在的世界變幻萬千,誰也不能咬定往後未來會朝哪個方向前進。但更重要的,是自己要成長、進步,「其實不是說要靠什麼人幫我們,而係靠我們自己去改變,所以要爭取在這段好像無什改變的時期裏,做好準備。」

因此,就算正值暑假,他仍堅持每天閱讀。最近,他正閱讀一本有關政治宣傳 「Propaganda」的書籍,盼能從中了解政治與人民的關連。另外,他提到,若最終因案底而無法升讀博士,他將到海外流浪一段時間,逼使自己在陌生的環境下成長;同時,了解世界各地的文化和風土人情,不被自己僅有的知識所侷限。更重要的是,他要將這些見聞帶回香港,他期盼的是,待自己有能力之時,幫助其他有需要的人。