對於Kika而言,性別和性傾向是一個光譜,前者不是男女的二元對立,後者也不只有同性戀或異性戀。香港、比利時混血的ta把自己歸類為「無性別」(agender)。從前,ta覺得自己是順性別(cisgender),即認同自己生理性別者;但從一個月前開始,ta認為無性別才是對自己最為貼切的形容,並決定將自己的性別認同代名詞(gender pronoun)改為”they/them”,也可用「佢」或「ta」來稱呼他。

與此同時,ta是一位無性戀(asexual),同時亦無浪漫傾向(aromantic),前者代表了ta不會感受到別人的性吸引力,後者則代表ta不想和人發展愛情關係。「我不需要,也不想要。」ta堅定地說。Ta不需要性,但不代表自己不懂得何謂愛。關於愛,ta這樣說:「所有事物都是愛。」生活不只愛情,ta總把朋友放在第一位。還有寫詩,與人相處,感受自身的存在。

Kika知道外界對無性戀、無性別、無浪漫傾向的討論未算普及,ta緩緩地說,「我們不盡相同,但歸根究柢,我們都是人類。」

⚡ 文章目錄

無性別 無性戀

Kika身上有十五個紋身,自成年後,ta就開始在身體各處刺青。手臂當眼處上,赫然刺有The City is Alive四個字。Ta解釋,這是一首ta很喜愛的詩,由美國詩人Savannah Brown所寫。Ta說,城市正是其身體的隱喻,自己就如一座城市般充滿朝氣,ta為活着感恩。這種感恩源於ta能夠全然地做自己。在做自己以前,必先探索自身,Kika現在的坦然,與ta決定擁抱自己的性別和性傾向不無關係。

Ta的生理性別為女性,不過,ta早就開始對此感到疑惑,「我甚至無法想起何時開始。」ta認為「女性」的標籤並不適合自己,一個月前,ta終於發現無性別才能代表自身。「我遇到很多跨性別和無性別的人、朋友,別的詩人和藝術家。我想他們影響到我如何interpret自己的性別,我發現自己和自己出生的性別不是完全一樣的。」

認識自己的旅程,早在確立性別以前已開始。十八歲那年,ta認識了比自己年長五年的前男友,半年後,二人分道揚鑣,但這段關係讓ta確立了自己的無性戀傾向。二十五歲的ta現在回望這段六個月的「戀情」,ta坦言「我不覺得自己真的愛他,我想我只是以為我愛他。」ta認為,社會對愛情的傳釋偏向單一:當你愛上一個人,你就會渴望與對方發生關係。在此等社會規範潛移默化下,ta對愛情的理解亦本如是。不過,二人短暫的交往,讓ta發現自己並不認同這種意識形態,ta並不想和對方發生關係。Ta表示,「我不需要自慰,也不需要和別人做愛。」縱使如此,這段關係標誌了ta的「覺醒」,讓ta成為「真實」的自己,這段關係在Kika心中仍然是舉足輕重。

視友情為生命重中之重

愛七色五味多紛陳,當中不只愛情。Kika堅信「愛是關心,並把這份關心化為行動。」ta選擇把這份愛交付予身邊的朋友,ta說,「友情就是愛」,ta視友情為生命重中之重,並願意為朋友奉獻。Kika談起身邊的朋友,總是笑得溫柔。愛寫詩的ta不時寫詩贈予朋友,ta有一位無性戀朋友,二人於高中認識,其後更成為室友,對方曾伴ta走出情緒幽谷。二人走過成長路,亦啟發ta創作”Gratitude”,詩中的結尾如此寫道,”And for you, I will be forever grateful.”,將二人的友情表露無遺。

身為一位無性戀者,僅代表了ta不希望和任何人展開一段戀愛關係。何謂一段關係,其定義很寬廣。Ta曾經和朋友發展一段酷兒柏拉圖式關係(queerplatonic relationship),和友人發展出緊密的情感連結。二人曾經想過再進一步,但ta無法做到。「這是一段親密的關係,不過對我來說,這仍然是友情。」

冀無性戀者能被理解

Ta從未因無性戀者的身份而感到掙扎,其父母都是開明的人,但Kika覺得暫未有告知父母之必要,故未曾與他們談過自己的性向,但若被問起,ta也不抗拒向雙親坦白。然而,外界的反應卻偶爾使ta大惑不解。旁人得知ta的性取向後,總會探問ta是否曾經歷過與性有關的創傷。一直都顯得雲淡風輕的ta說到此處,稍稍激動起來,「我不覺得非要為此找到解釋,你需要解釋為何和別人相戀嗎?不。那麼為何你要為不愛上別人或者不想和別人發生關係而解釋?」對ta而言,不論是性別還是性取向,都是自然而然。

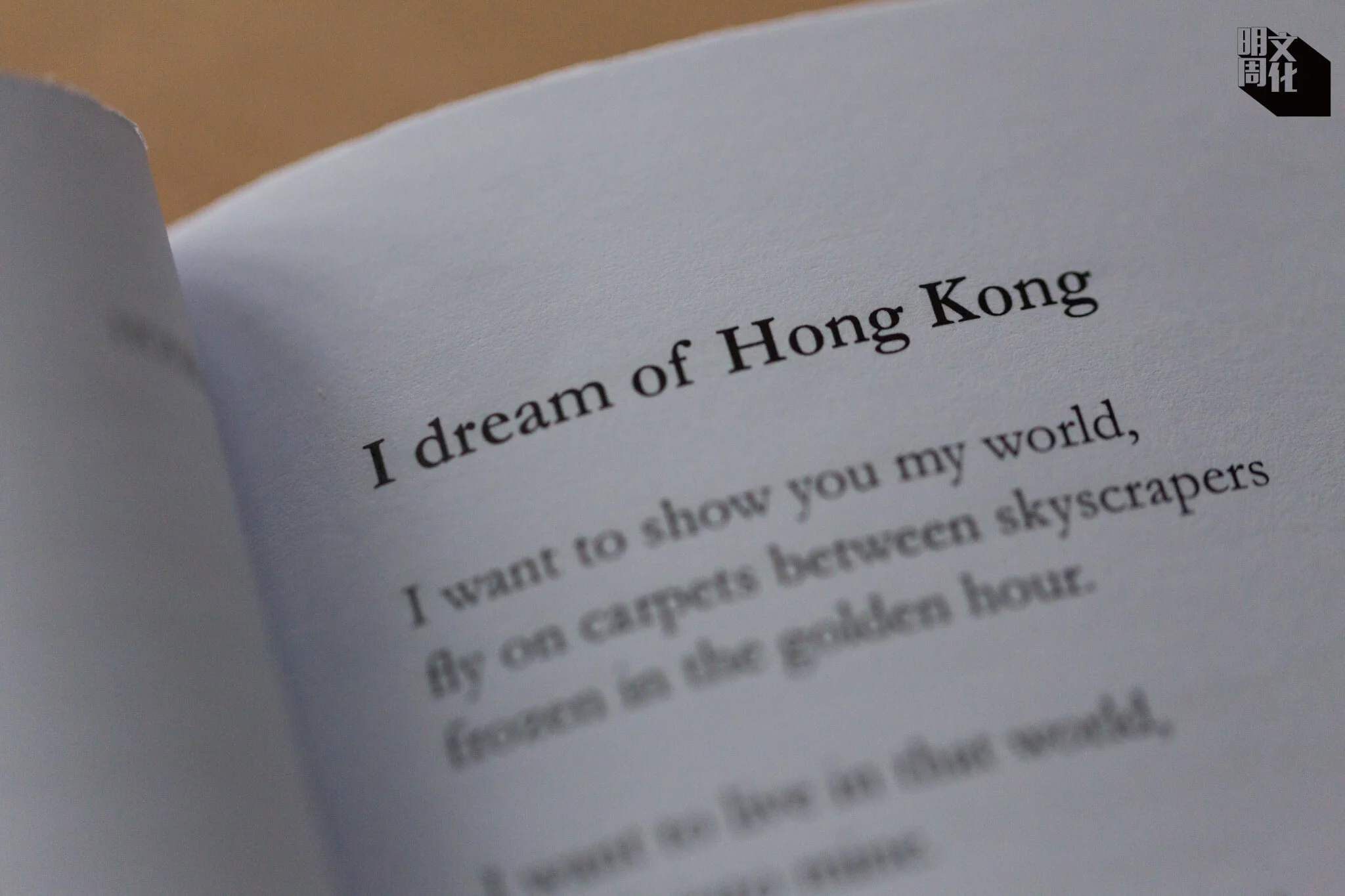

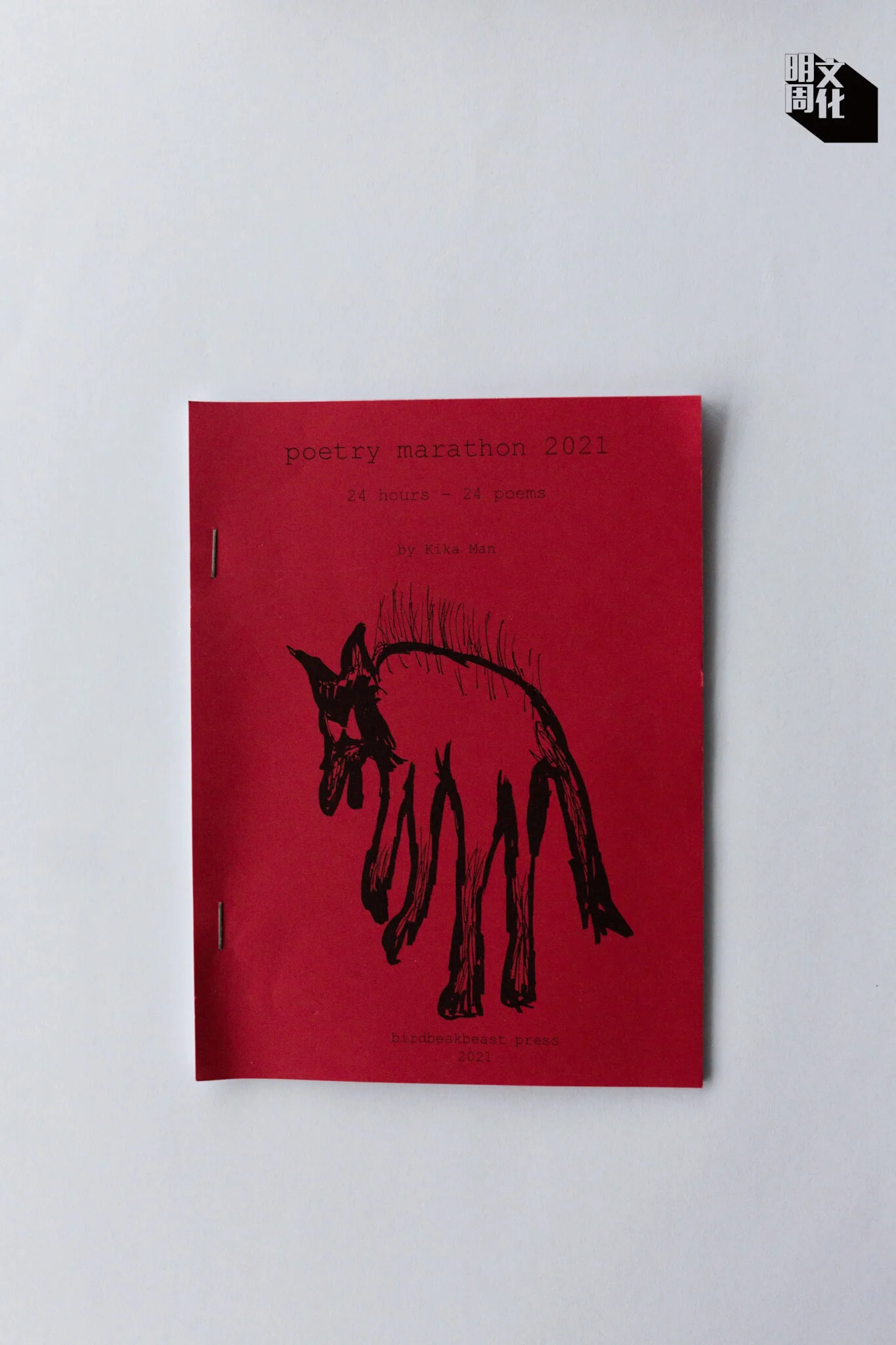

在ta的詩”a poem on asexuality”之中,ta把無性戀比作horror creature。Ta解釋,知道有人正在嘗試理解,但仍有些人覺得這是一件可怕的事。往後,ta並不打算談戀愛,而是決定要寫更多有關性小眾的詩作,藉此讓更多人了解相關的議題,認識性別和性傾向的光譜。Kika剛來到香港,現正在中文大學攻讀PhD,研究華語酷兒小誌(queer sinophone zines),開展為期三年的求學之路。Ta一直都很好奇,孕育ta母親的城市是怎樣的,ta期望能在這段日子走遍香港,也盼望自己的身份終有被了解的一天。