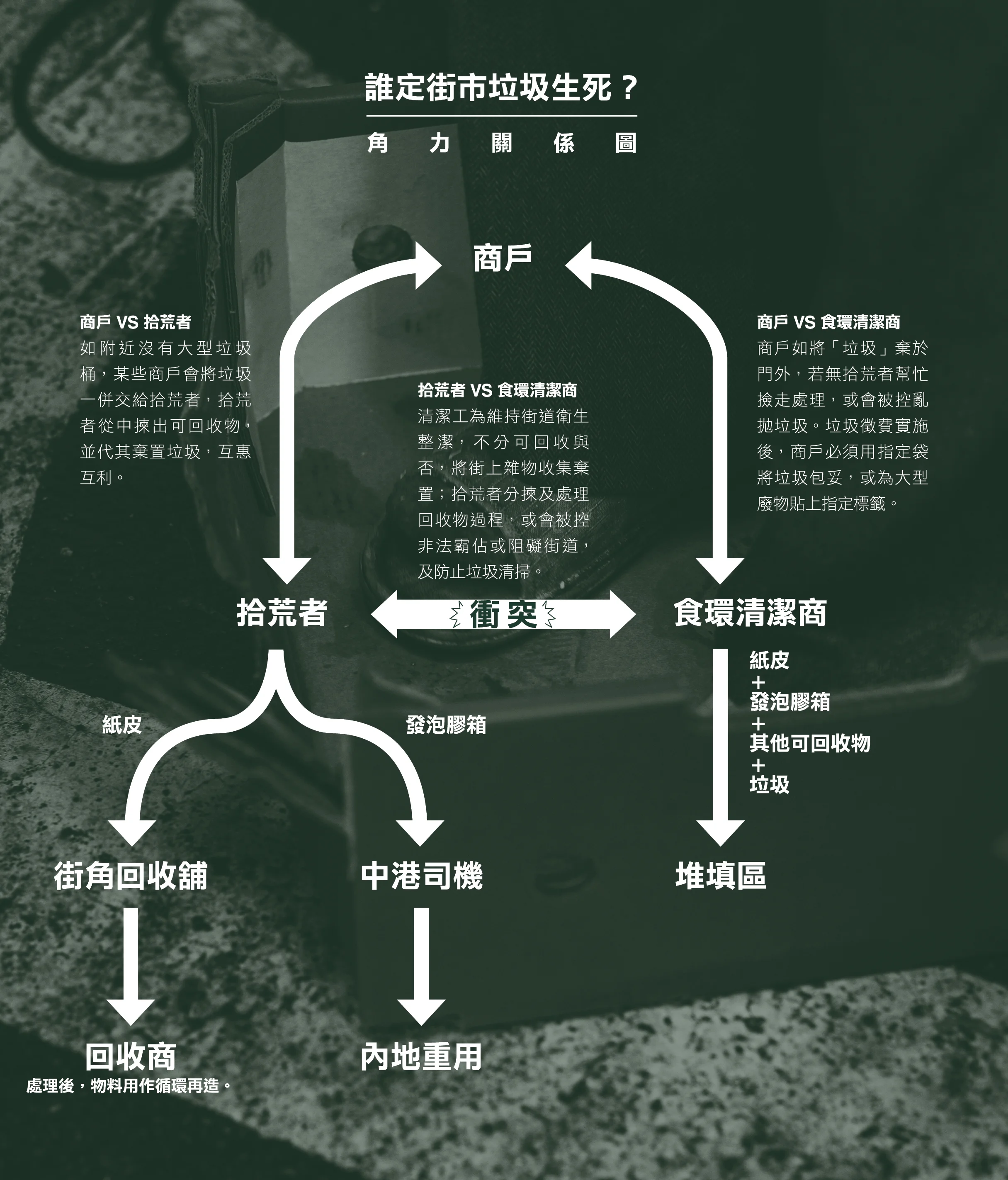

垃圾徵費推行在即,一般市民將要透過付費,為自己製造的家居垃圾負上應有責任。不同生活場域中,許多人一直默默處理他人的棄置物,拾荒者便是其中一羣。他們日復日守住可回收物被送往堆填區之前的防線。徵費政策將要為他們的日常工作帶來前所未有的威脅,或許也將撼動整座城市的日常秩序與回收系統。

清晨五時半,九龍城道土瓜灣街市兩家豬肉檔已率先開舖。店內幾個大漢播着情歌,在昏紅燈光下賣力切肉。這座城市仍在沉睡,旁邊菜檔的閘門遲遲未捲起,整條寂靜的街道於是被這首《別說我的眼淚你無所謂》染上了極其濫情的超現實色彩。

露宿在對面行車天橋下的珍姐沒有聽歌的閒情,只瞇着眼在等,抱着臂嘀咕「佢哋遲咗」,「家農平時五點就會來,呢幾日可能無咩生意」。農曆新年前夕理應「生意好呀」,她猜測因為「啲人返晒大陸」,菜檔因此都比平時開得晚。

她先用手推車將昨晚整理好的發泡膠箱推到街尾安頓,車仔上箱子沿路掉了又撿,撿了又掉。好不容易放到那邊去,卻試過被其他街坊搶走,也曾被清潔工大老遠地從街頭跑來丟掉—路邊的事,從來沒人能保證。

等了又等,菜檔終在約七時捲起大閘。「咁遲嘅你哋」,珍姐對着店員自言自語。街道隨着晨光甦醒過來,也是她一天攻防戰的開始。

街市拆箱 發泡膠、紙碎、膠樽通統是寶

菜檔開舖後,店員隨即開始拆箱,將蔬菜取出,再將削去的菜頭菜尾連同原來盛載蔬菜的發泡膠箱,一同丟到馬路邊的「660」(公升)大型垃圾桶。珍姐每當看見,便連忙撿回馬路對面的石壆,在那邊「處理」,並不時留意着菜檔的動靜。

所謂「處理」,包含了一連串工夫:首先要將發泡膠箱內的東西清走,紙碎哪怕已完全濕透,珍姐都會另外收集起來當廢紙賣;在回收物以重量計算價值的世界,她甚至加倍珍視。用以為蔬菜降溫保鮮的水樽,她會先將水倒掉,再儲起變賣。而街角回收舖回絕的膠篩及菜碎等「垃圾」,她則會利落地扔回「660」裏。下一步,便要將發泡膠板塞滿一個個發泡膠箱,體現盡可能將最大重量壓縮至最小體積的智慧。最後便是從腰間的小膠袋抽出繩子,每兩「嚿」綑綁成更便於挪移和數算的一「條」。一條賣四蚊,珍姐放到街尾處,有個相熟的司機每天定時駕車來收取,定期跟她結算,「好老實㗎個司機,我好少,(一日)得十零條,一數就數到了」。「昨晚佢特登打長途電話來,話又跌價。有時俾四個半銀紙(一條)我,有時俾四蚊,以前仲貴一啲,有六蚊」。

垃圾徵費實施 拾荒者無得做?

垃圾徵費一旦實施,對拾荒者來說將是甚麼光景?珍姐猜想,徵費實施後「660」垃圾桶將不復見,「啲店舖又唔知點搞,咁多垃圾,佢點處理?可能找間公司承包。我估計㗎咋,找架大車來(集中處理),同舖頭收番錢,咁我哋就無得做㗎喇!」

記者向食物環境衞生署查詢垃圾徵費實施後會否繼續放置「660」大型垃圾桶,署方新聞及教育科回覆指「會因應實際情況,就有關安排不時作出適當調整」,而屆時垃圾或廢物必須使用指定袋包妥,或為大型廢物貼上指定標籤,方可棄置到大型垃圾桶,署方會於適應期內,以宣傳及教育方式提醒商戶及市民。

另邊廂, 即使「660」仍存在,拾荒者分揀回收物過程中撿走不能回收的「垃圾」,費用該由誰負擔?環境及生態局局長謝展寰二月初曾接受電台專訪,回應有「綠在區區」營辦商擔心垃圾徵費實施後,須支付不能回收物額外費用的疑慮;局長稱回收物中廢物佔比有限,而且徵費以「污者自付」為原則,因此不會要求營辦商承擔,將共同商討如何處理。此外,他亦就沙灘義工日後處境提出方案,透露未來將設立機制,讓義工簡單登記,協助他們在毋須付款情況下處理收集的垃圾。

記者就拾荒者羣體會否被納入相關機制向當局查詢,環境及生態局及環保署新聞組回覆指,「我們留意到他們的運作比較靈活,除通常不會收集混雜污染物的回收物,亦一般會使用街道上設置的廢屑箱處理回收過程所衍生的垃圾。有見及此,我們現階段未有計劃將拾荒者納入豁免安排」。

自費買指定垃圾袋 賣紙皮收入頓減半

倘若有關機制不適用於拾荒者,假設商戶為求減少棄置垃圾的成本,允許拾荒者繼續撿取可回收物,需要一併處理連帶垃圾的他們,賺取的收入與自費購買指定垃圾袋的回收成本之間,比例是否合理?扣減成本後的收入,又能否提供足夠金錢誘因,鼓勵他們繼續參與前線回收工序?

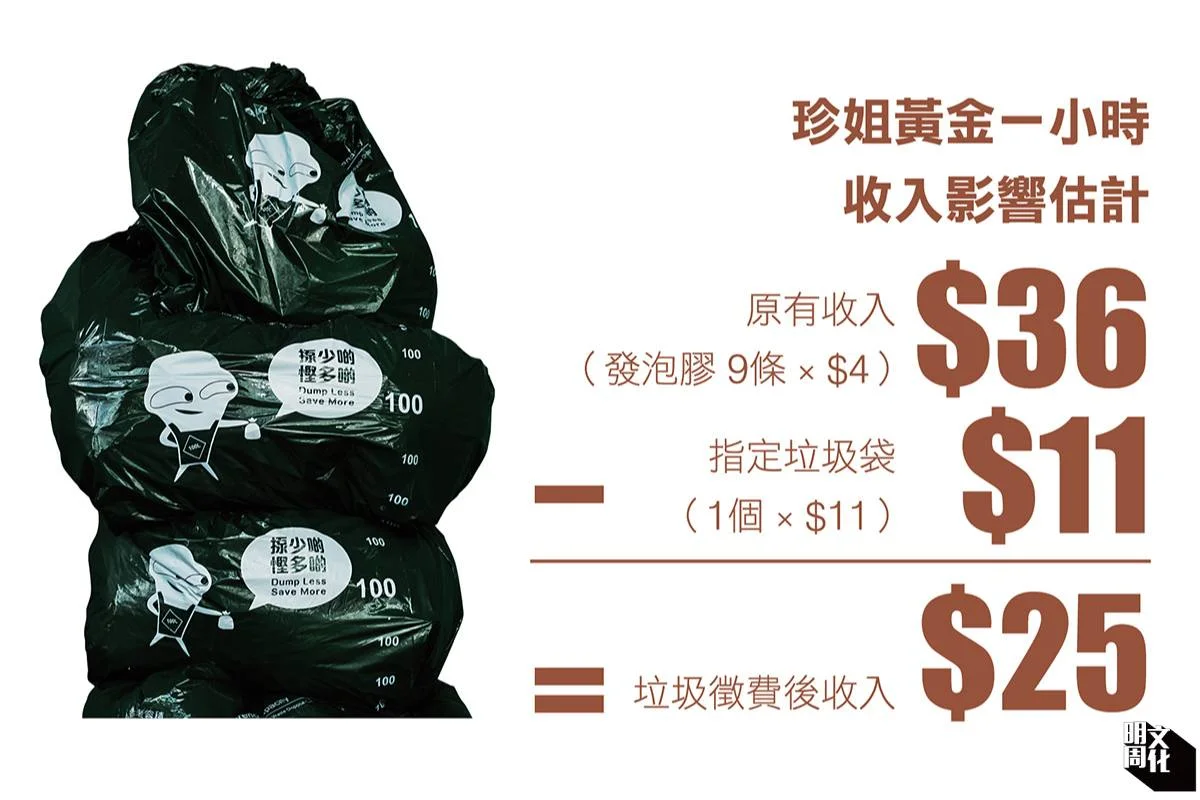

採訪當日,記者帶同一袋二十個、索價共$220的一百公升指定垃圾袋嘗試統計。清早這段菜檔拆箱、珍姐可收集一日內最多發泡膠箱的黃金一小時中,她紮好的發泡膠箱共有約九條。過程中,她倒出的垃圾約有一袋。以發泡膠箱$4一條計算,在賺到$36同時,若需要自付$11購買指定垃圾袋,收入將因此大幅減少約三成。換言之,這個高峰時段,她只能賺到$25。

清潔工們與珍姐之間沒有針鋒相對,反之,日復日的例行公事似乎培養出一種默契。「係啊,人哋都可憐我㗎,成日都幫我,但佢哋阿頭要(收)」。眼見清潔工的清掃路線逼近,珍姐趕快將零散發泡膠板組合,焦急着:「仲爭個蓋㖭」。她加速整理堆放石壆旁的發泡膠箱,即使更多發泡膠箱陸續被菜檔丟出,亦無暇分身撿拾,通統被清潔工合力搬到貨車上去。「其實執唔到幾多㗎咋」。珍姐笑言,「你喺度唔同啲,平時我(放地上)呢啲一早被佢哋清走晒」。

珍姐這邊廂將紮好的發泡膠箱推到街尾迴避,那邊廂卻發現剛才收集的碎紙在她沒為意時已被清走,她失措地四下張望:「哎呀,真係無咗呀?仲要係濕紙來㗎」。外判清潔商大貨車本來空空如也的車尾不消一會已密密麻麻塞滿了發泡膠、紙皮和垃圾。問靠在貨車旁的司機大哥,這些東西將被送往何處,他不諱言回答:「車去堆填區」。

清潔工完成任務後收隊。一整車肉眼可辨的可回收物準備被送往堆填區,傾倒於那個我們眼不見為淨的荒蕪之地。即使假設地球在資源被人類予取予求的情況下依然能挺下去,我們與我們的下一代,哪怕再花個幾輩子,仍不足以見證這天丟棄的發泡膠被完全分解。(註:發泡膠分解時間長達一萬年)珍姐說,這部車每天七時多、中午,以及下午五時許,一共會來三次;每次也都滿載而歸。

就採訪當日現場觀察,商戶棄置的發泡膠箱大部分由食環署外判清潔商清走,珍姐只能於清潔工清掃前將小部分紮好預備回收。記者事後向食環署詢問外判合約條款有否訂明廢物清理後的處置方式,或提供任何相關津貼協助回收,回覆指,「潔淨服務承辦商在街道等公眾地方收集到的垃圾,會被運往環境保護署轄下的廢物轉運站和堆填區處理」。

記者兩星期後回到現場,遇上正在將珍姐的發泡膠抬上貨車的中港司機。他與珍姐已合作了十數年,幾乎每天都要開車到內地送貨回港的他,會於回程時盡用這部「吉車」,將珍姐的發泡膠帶到內地賣。據他所知,完好的會被消毒重用,殘破的則會被打碎回收。他說自己這樣做其實無咩錢賺,「(一條)四、五、六蚊,順便㗎咋,費事嘥。幫吓佢哋囉,擺喺度又即刻被人拎去堆填區」。傅先生稱自己是為了環保;然而,為環保付出也有實際考慮,「如果特登車呢啲上去,蝕本啦,油費都唔止,如果唔係順便,我就唔做了」。

同理,若沒有任何規定或誘因促使增撥額外人手分揀及回收,外判清潔商基於成本效益考慮,將垃圾通統送往堆填區棄置似乎亦無可厚非。

街市菜頭菜尾 靠市民接住

這個早晨,珍姐處理發泡膠的過程中,一名中年男子一直站於石壆旁,偶爾嫻熟地從「660」撿來紙皮和發泡膠放地上。名叫Ben的他背着背囊,加上一身輕便裝束,這副勞動規格令記者好奇他是否也屬這「戰場」上的一員,卻沒注意到他腳旁自備的車仔上那個放滿菜碎的膠箱。

「我自己養了好多動物,有啲都會食菜,同埋有時會去餵啲動物」,住在山上的他隔天來一次,收集菜頭菜尾用以餵食。對於垃圾徵費,他認為「政府做的其實只係好少」,尤其處理廚餘的配套,「你擺部嘢(廚餘收回收桶)喺度,叫人捐廚餘,有幾多個會?」他在街市目睹每天都有許許多多的新鮮蔬菜被丟棄,「其實真係好浪費。尤其啲篙筍,批晒啲葉,淨係要條棍」。

對於剩食,官、民、商界各出奇謀。政府撥款興建的全港首個大型有機資源回收中心「O·Park1」,二O一八年起投入服務,聲稱每日可處理二百公噸廚餘,將廚餘轉化為生物氣以作發電,殘餘物則轉化為堆肥。坊間亦有不同支援團體落力減少剩食,例如Feeding Hong Kong義工定期於麵包店近打烊時段前往收集未能賣出的麵包,帶到庇護中心分派,踐行「利用剩餘食物,對抗饑餓問題」理念。商界亦有企業想辦法將剩食「升級再造」(upcycling),例如Breer回收即將過期的麵包及薄餅釀製啤酒。民間亦有市民自發「有food同享」,如社交平台群組「食物放提」成員發帖分享吃不完的食物,歡迎他人取用,減少浪費。

而選擇在街市撿拾蔬菜的Ben,也是出一分力拯救剩食的一份子。珍姐一天下來,有時會將商戶丟棄的過期麵包、唔靚的水果儲起來,翌日轉交給他,形成小小的剩食拯救組。Ben自知餵食野生動物的行徑惹來爭議,但回家路上總是遇見野豬的他自有一番體會。他認為,正因人類佔用了這些動物的居住環境,才令牠們在無可奈何下翻垃圾桶,更常常誤吃膠袋等垃圾,害牠們犯腸胃病。「我們唔能夠只話不可以餵,只話我們改變了牠們的覓食能力——牠們根本無得覓食」。

日均收入低於$150 無意申領援助金

清晨這一輪衝鋒陷陣過後,珍姐回到橋底稍歇,等待菜檔稍後補貨時零散丟出發泡膠箱;見到有,她就執。今年七十一歲的珍姐,九七回歸前一天帶同女兒從廣州來港與丈夫團聚。自從丈夫在家中離世,她便寧可獨自到街上睡;工作休息時,她就坐到晚上睡覺的石凳上。當天潮濕,珍姐細心地給記者拿來一塊乾淨紙皮墊着坐。

「『十戶人家九戶地』,廣州執呢啲叫『執地』」,珍姐說自己在內地時已經「做呢行」,「但大陸無呢啲豐富嘅嘢執,以前係執細細的釘仔、鐵仔,邊似香港有咁豐富嘅嘢執?」來港後,一開始她留家打理家務,也幫妹妹顧小孩。後來所以「重操故業」,要說到當年跟着還在讀書的女兒到電視台「追星」的日子。問珍姐追哪個明星,她再也說不出,倒是對當年到電視城看節目錄影的車途所見印象難忘。「將軍澳見到嗰啲堆填區,嘩⋯⋯見到啲車來來往往,車啲垃圾去」,「唉,(堆填區)一爆咗,都唔知放去邊!」

她說自己拾荒是「打着環保意識」,而且「做慣了,無辦法收手」從前「好景」時,靠勞力一天曾賺到三百多元。近年回收價格持續下跌,現時主力收集發泡膠的珍姐,連同賣收紙皮所得,日均收入低於一百五十元。即使拾荒收入微薄,珍姐亦無意申領援助金,「我有手有腳,我點解要食綜援?」,「我自己搵自己食,用得開心啲,食白飯都開心啲!」

拾荒者貢獻大 日均廢紙回收量達193噸

「拾平台」研究員趙日輝經常落區直接與拾荒者接觸,並觀察他們工作的環境。他留意到政府近年加強打擊衛生黑點,令拾荒者工作處境更為艱難;居民、執法者、商戶,及拾荒者等社區不同持份者之間的張力,除見於土瓜灣,於不同地區皆很普遍。而阻街問題往往直接與拾荒者扣連,他指出這是一種「責任轉移」,「如果未拆箱,那當然是商戶的責任。那拆箱之後,舖其實有點覺得自己的角色已經退出了。但是,等到街坊(拾荒者)做分類處理,其實要再多一段時間,這段時間裏覺得困擾、整污糟,以及剩下的殘局,就當是『街坊,你整到條街好亂』」。

根據「拾平台」二◯一八年進行的「全港拾荒者調查研究報告」,單單廢紙,推算全港拾荒者每天總回收量已達約193噸,並承擔起全港至少兩成紙皮回收量。報告以實際數字明確肯定了這個羣體於回收業的關鍵角色。組織去年下旬進行了第二次全港調查,結果將於月內公布。

市民交回收物予拾荒者 應提供指定膠袋

垃圾徵費實施在即,趙日輝指實際情況仍未能預料,拾荒者能否繼續收集商戶的回收物,視乎不同商戶個別決定。若當局依舊將「660」放置店舖門外,他估計商戶其中一種處理方式是按法例要求,以指定垃圾袋將垃圾包好直接棄置,而另一種做法則是將所有垃圾直接交給拾荒者處理。他認為若將購買指定垃圾袋成本加諸拾荒者,到底有違法例「污者自付」精神。他曾到訪台中、小琉球,見過某些商戶會將報紙𠝹好才轉交。他建議希望交由拾荒者代為處理回收物的市民,除了正確交付可回收的物品,亦應提供適當支援,例如提供指定垃圾袋。

趙日輝指出,香港制度上從沒給予拾荒者從事社區回收的位置,政策上只着眼他們做的事如何不乾淨、不衛生,而無確認他們工作的實質成效。二◯一七年內地收緊回收政策時,一度停收本港入口廢紙,全港各區均見紙皮堆積亂象;趙日輝由此闡述日常有序的社區其實由拾荒者所共建,他們於回收鏈擔當重要角色,卻時常被污名化為「執垃圾嘅」。組織曾倡議於人流較少的公共閒置空間給予拾荒者進行回收工作,亦曾嘗試於土瓜灣區進行試驗,惟牽涉土地用途問題,方案最終無法試行。