五月二十四日,房委會一刀切決定清拆四座工廠大廈,通知期為十八個月,即超過二千個廠戶最遲需於明年十一月內搬遷。雖然政府提出了,讓有意繼續經營的受影響租戶,可選擇以暗標方式,競投房委會餘下兩個工廠大廈,即晉昇工廠大廈及開泰工廠大廈的空置單位,但可競投單位合可共只有四十個名額,遠未能接收數以千計的租戶。若不用晉昇或開泰,並提早在公佈清拆計畫當日起計九個月內,即二○二二年二月底或以前,遷出及交還單位的租戶,會獲得額外發放一筆以每戶十萬元計算的「早鳥優惠」。

收到政府通知後,廠戶紛紛叫苦連天,不知何去何從。有心繼續經營的廠戶,無一不表示搬廠甚為困難,在私人工廈市場難以找到合適、相宜的單位,因為新式工廠已不是為機械生產工序而設,大多已轉型為辦公用途的為主,故多數都未能容納、負荷他們的大型機器,更遑論私人業主隨即坐地起價,租金成本數以倍計地大幅上漲⋯⋯距離明年二月的早鳥優惠期限愈來愈近,同時亦意味年關逼近,租戶表示進退兩難,只能嘆氣摇頭:搬廠怎同搬家?

無從計算的搬廠成本 波及各行各業

在宏昌工廠大廈四樓開設五金廠的張生,是第一批搬進來的廠戶之一。他專接各類五金工作,客戶從大型運輸設備如港鐵,到食品生產如日清等,各行各業都有,遇上緊急情況,半夜三更也開工。他無奈地表示,像他這一代豐富經驗和熟練工藝的師傳,其實早已斷層,難怪即使年屆六十他也不敢輕易言休、放下重擔。想像地鐵需要趕急維修,豈不是馬上急call本地師傳趕工,就算大灣區的工廠、人工再便宜,始終遠水救不了近火。所以他一收到房委會通知,便焦頭爛額地便四出尋找合適舖位,幾經辛苦才在找到一地舖,「捱下貴租」也無辦法。「一有地方就乒鈴嘭唥要搬,啲客都等唔切。」

搬廠一個字,煩。「頭都痛埋,樣樣嘢都咁重,入唔到𨋢架,呢啲全部都要吊落去架。」六台重型機器,台台幾噸重。「搬一搬,整一整,都要廿零萬啦,十萬蚊早鳥優惠邊夠吖。中間冇得開工,你點計落去?」他預計兩個月走唔甩,起碼二○二二年才可復工。為了把一台台重型機器從四樓搬到地下,他不得不借「長臂猿」之力,從陽台走廊把它們吊下去。光是事前準備便要提早忙多日,星期日才可正式吊運,因為需申請封路。從朝早八點開始監視機器逐一吊往地下,他心情沉重,看着它們半天吊搖搖降下,再巨大的機器,在他眼中頓時變得細到像「BB仔」般脆弱。到最後,看到昔日擠滿機器的工廠,變得空空盪盪,他又是一聲嘆氣:「以前以為間廠好細,宜家睇落,原來空間有咁大⋯⋯」

同樣租用宏昌做竹製蒸籠生意的杜生、杜太,還在苦苦尋找合適舖位,「政府話私人市場可以租,你唔好忘記私人市場租金已經貴到不得了,明知你哋呢四座要搵地方,全部都起晒價啦!佢哋仲要揀客,問下你做邊行先。」杜太憤憤不平地說。他們是全港最大的蒸籠老字號,蒸籠在內地自家工廠生產,然後運到香港交由經驗豐富的老師傅作最後加工和品質檢查後,再運送給港九新界的餐飲客戶,「都有三,四百間酒樓、食肆,唐記、包點先生都開咗幾十間分店。」她解釋,從內地採購蒸籠實質上是「平買貴用」,而他們是靠品質和口碑,多年來深得客戶信用,客戶也常常找他們幫忙設計特別款式的蒸籠給新產品。

「現在疫情叫緩和少少,即刻就要趕我哋走,咁我哋點搞?好難搵地方,呢幾年周圍都搵唔到⋯⋯」她表示,隨疫情好轉,餐飲業剛剛走出谷底,陸續有新餐廳開張,蒸籠生意有所回升;加上年尾至農曆新年是傳統餐飲旺季,本來就是他們一年之中最忙碌的時間,「一過咗二月就冇咗十萬,你知二月近過年,個個都忙住做生意,又要搵地方又要裝修又要搬,變咗過個年都唔會開心。」

工業轉移至南亞 本地技術無以為繼

在葵安工廠大廈,經營印刷廠的易生是決定「光榮結業」的廠戶之一。「我哋字號七十幾年,爸爸留下來,在呢度都四十年,對我們家族來講,都算是歷史完結。」

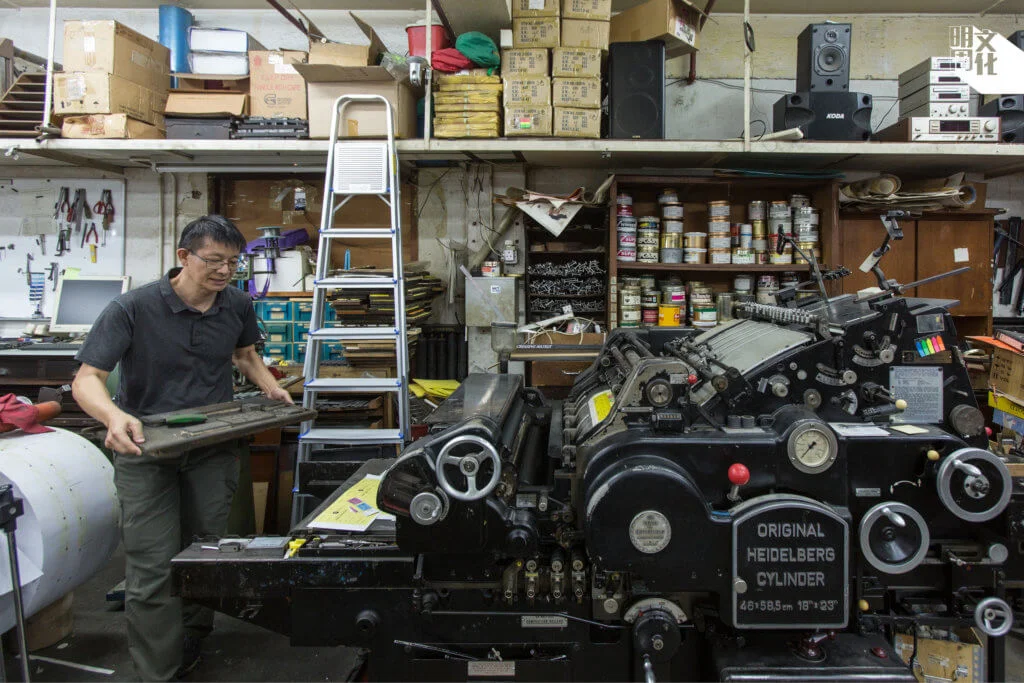

二○一六年最後一個伙記離職後,所有印刷機都是由他自己一個親自操作,廠內有多台黑得發亮、充滿神氣的德國海德堡活字印刷機,購入超過半世紀依然運作如常,可惜在香港再無一展威風的機會。隨着自己年紀漸老,又後繼無人,所以當政府決定要重建工廠大廈,他便知道,時間到了,別無忍痛割愛之外的其他出路。

易生表示,當工廈重建消息一出,本土南亞「收賣佬」就馬上收到風,向廠家收購各式二手機器。若非得以轉售到外地,這些巨大的機器可能只餘下淪為廢鐵賤賣一條出路。當看著龐大的機器被拆得只剩零件,不久便賣到遠方他鄉,見證廠房變得愈來愈空盪盪 ,他說,怎有可能不難過,「對佢哋瞭如指掌,仲多過摸我個仔。」他輕摸着「老拍檔」依依不捨地說。

機走,人去,樓空,消失的何止工廠?