岑朗天是香港作家,著名影評人,出生書香世家,笑說十多歲時自己為了識女仔開始研究西洋星象,掌相命格,占卜五行,但人過五十,才真正讀懂易經,參行求道,將許多事都看化了,身邊有個得道高人,看過其大展神通,亦見過死後亡魂。

書上說的,生滅有常。

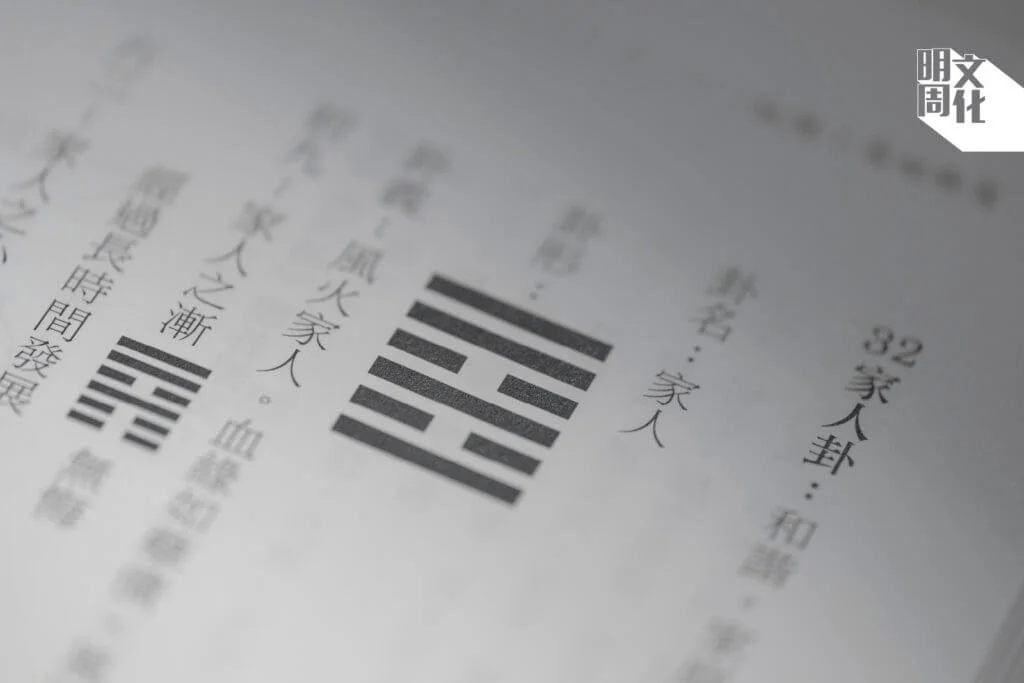

九七回歸那年,他為新香港求了一支本命卦,本命卦指的是出生的先天命學,香港的本命卦為家人卦,落到其中第三爻中。

《周易》:「家人嗃嗃,悔厲吉,婦子嘻嘻,終吝。」

似是預期,香港主權交移後,雖然內外處處強調「香港為家」,社會事無大小卻紛爭不斷。卜卦準確。

「香港像個不太共融和睦的家,政制爭論影響了長足發展,別的地方努力上揚,香港的能量卻因內部問題由盛轉弱,發展停滯。」敗像生,鳥獸散。朗天說,島上激起移民潮,這年每周至少一夜,他都前赴吃親友的離別飯,他的大半朋友都決定在這幾年移民別港。

⚡ 文章目錄

實在的恐懼 實在的香港人

「大半都是因為恐懼,不少朋友從事文化工作,也涉及教育體制,所以面對整頓,很難再教下去;也有些基於下一代,他們的子女是剛出生不久的幼孩,想為他們找更自由的學習環境;又有些是不得不走的,這裏就不多說了;再而是認為走了才做到想做的事的人,他們可能早便在國際間有一定的角色,或早在海外有他們的計劃和工作;最後是跟隨公司離開的朋友,外資撤資是這年頭的尋常事,也不見怪──當中覺得香港完全沒有希望而走的人,說真的,我覺得佔小數,大部分人其實把這當成契機,雖然事實令人心生恐懼,但那些恐懼仔細想來其實仍是出於實際,考慮到家庭與工作前景,覺得在外發展更好。」

他還記得上一波移民,舊機場送別的場面,那陣時的風風火火,他還歷歷在目,不過那時離開的人心裏大概沒有準繩,只當是買個保險,只要主權無事過渡,就會回流香港。「那時,香港人所說的艱難時刻其實盡是些未知的東西,文人說活好當下,做好自己也是因為那些年頭尚有廣大的空間,但這次的改變來得清晰,國安法是一道不可見的清晰,存在或不存在,也不知何時會關及到你我,現實也不停有各種案例,我們失卻了許多空間,所以這代人和當時的不同,是時候思考到底還要不要住下去。」他說當年走的人,九七大關未到,看前方是未知,心中沒有多少傷悲,只是摸霧前進,但現在事情已經發生,留下還是離開,明明白白,清清楚楚地一一投映進人的內心,清晰的答案就在眼前。

「但走的人多,留下來的也不少。許多年輕人更渴望留在香港,因為這裏時時都面對挑戰性,你猜想不到,有人就是喜歡活於亂世,而且現在正是時候,社會終有洗牌的機會,許多工作原有的管理位置都被上代人霸住,現在人走了,對年輕人而言未嘗不是一個機會。而且,說真的,情感上,年輕人比上一代人對香港有更深的感情,這些人年輕人覺得留下來,無論做什麼都比離開強。離開是打開新的未知的未來,一旦去了,目標失焦,而留在香港,雖然受苦受難,但至少是在為家付出,走了反而惘然不知所措。」他在大學的電影學系做講師,學生多數年青有夢,兩代談起家國,總給他很大的感觸。

「留下來,人會不會變呢──一個人成長 了,步進社會,連想法都可能會變得很不一樣,誰知道呢?因為香港如此令人營營役役,這裏有一些很叫人痛苦,磨蝕人心的價值觀,使人在工作過後可能變得建制。」

內鬥原是人性 何須心灰

對於留下與離開,移民與留守造成的撕裂,朗天說其見怪不怪,他在六十年代出生,看到香港無論在什麼議題上,陣營從來都分割,內鬥原是人性,香港人尤其好鬥。

「人總會借不同的原因再鬥一次,喜歡透過鬥爭去反映自己的獨特不同。於是陣營一直分裂,無論在什麼立場也一樣,都有小數人圍爐,然後又因其他原因分化,但只要遇到更大的議題與利益時,便什麼都可以放低。人有共同的敵人,我們就可以成為朋友。」

他笑道,這波走的大部分人都不算得上年輕人,因為他們用的仍是舊思維──莫如九十年代那一波,有事發生,愈早走愈好,而這些人同樣覺得如若香港民主,都會回流。

「這其實是很香港人的想法,舊香港人的思維。但這次走得很前,想建設新東西的年輕人最後終因而明白發展與結局都非想像,那是很沉痛的成長,會教他們很失望。」他說這些年輕人盡管憂心忡忡地到了外國,也未必能夠快樂,因為他們是被時代磨難,並毀去一代的年輕人,唯一能補償他們的是讓香港自黑夜中重新亮起光明,讓他們看到轉型的正義。

朗天說,移民是舊香港人的做法。

新香港人呢,是奧運金牌得主劍擊運動員張家朗。

「我很難忘張家朗說的:『不要放棄得太早』。舊香港人不會那樣說的。在他們的哲學中是最好盡快放棄,愈早放棄愈好,愈早放棄就是最大贏家。」

「香港人嘛,好聽一點叫識變通,適應力強,但其實中心思想是『執輸行頭慘過敗家』,最好凡事都先人一步,投資如是,走佬如是,打針如是──有着數就要先拎,行要行得最快,走要走得最急,早着先機,有事快閃,勢頭不對,拔足就跑。但這沒有貶低的意思,這是香港多年來的成功之道,一種聰明、滑頭、機靈,反應快速的致勝之道。」舊人走,他說,新的便會迎上去,新的香港人覺得不能再退下去,要向前衝,迎上前,不能放棄得太早。

總有事可做

舊香港人總被說就像浮萍,哪裏能生活,就往哪裏去,但說實在的,有許多香港人其實不是無根的植物,他們終歸是香港人,就算在外國還是住在香港人的社區之中。「他們不是去到任何地方都得的,都是借口來的。」朗天說道。

「但我信奉老派的自由主義,任何人都能選擇自己想過的生活和人生的方向,不過你問我的話,對香港而言,走一定不是一個好的方法,尤其對我這一輩人而言,眼前這個爛攤子是我們有份做成的,要由我們去亡羊補牢的。」

許多人經兩年時光,身心疲勞,看眼前殘局,心靈潰傷,自覺失去自由,無事可做,不想多留下去。朗天卻終日叫人叩問內心,他覺得留下來非完全無事能做。「像作家去創作,學者做研究,原本我們都有其社會責任。太平盛世的時候,人們可分心去吃喝玩樂,但不那麼太平盛世的時候,難道不應該更努力做原本要做的事嗎?像明代滅亡,士大夫轉而做考據,考據照樣都有其意義。就算你不想做考據,也可以做些和當下社會有關的事。」

他說,簡單如找張白紙,寫首詩也有其意義。如果覺得難寫,更不能擱筆,要努力鞭策自己,找個方法在不自由的空間,書寫自由。

「就像戰爭中找個方法生存一樣。留下來的人要讀一下歷史,學習做亂世的人。仔細思量後,如果你說,你不想留低,你真的決定移民,那也是可以的──但你要走出那一步,千萬不要逃逸,什麼事都不做,到哪裏去都照樣吸收知識,操練身體,給自己樹立意志,找一個人生的價值。」

漏核才走

他在港島一間茶餐廳呷着熱咖啡,後而走向海傍,一艘郵船駛過,擋住一角藍天,摩天高樓在周末薰眼的太陽下,閃爍利刃一樣的光。

朗天坦蕩蕩,他說他不會走,因為眼前的事不足以令他走。

「什麼事能令我走?我有標準的,被拉都不走。幾時走?就是台山漏核,大亞灣漏核囉,那不到我不走。」他說笑着道。這些年,他時常為香港卜卦,結果總是不同的卦,卦義卻都模稜兩可,但卦與卦之間卻常有微妙的連繫和關聯,每每應驗了,他方覺曉。

「但人不能迷信,把命運交放在術數上是消極又愚蠢的做法,就算是不易出錯的科學,要驗證一件事前都要做上好幾百次,甚至幾千萬次的重複實驗,算數會錯,那麼卜算也有出錯時,所以我叫人不能太信卜算,太信便是迷信,世事常有例外,再準的神算也不會鐵口定生死。」

叫他為香港人算算好不好走,移民他國,他搖搖頭,說太空泛,而且這個問題由不得他去問,因為他不打算移民,卻去問這個問題多數不靈。

「因為就算卦象說走好,亦不會應驗到我身上。」海邊天橋下,拾荒者用木板搭了一張牀,牀邊是天邊,牀角是海角。

他說學易卜不是要把命運放到最大,而是借天機學會把握人生的時機,千萬別執迷不悔。

「學命理第一件事,就是把它放在該放的放置,沒錯,就是放到最低。因為傳統裏卜卦是九流十家,末流之術,最好明白有時信,有時不信,不好太過認真,當是無事玩詞,談的是卜卦中的義理,不是怪力亂神。」

兩年前他寫有《反復:本體論易學之建立》,今年終把將《周易》重新以易明的白語重寫,出版《反復:易經新寫》一書。他說讀易經好,可堪玩味,讓人可細思玩詞,把人生種種可能分析排列,從而悟出道理。

「這年來,為香港前途,卜卦太多次了,如真有神,大概也早已擺手不答。人們說多卜則不應,答案其實我們都心知,現實就在我們眼前,明白的事其實早已毋須再問。」

在這之前,他向上天祈問香港,問過媽祖,也問觀音和黃大仙,四方諸神都給差不多的答案。

他說自己後來終於明白,想到〈卜居〉一文,古文記載屈原被流放,三年不見君王,仍竭盡忠心希望進言救國,然而處處受讒言小人所擋,心思煩亂,不知何去何從,便找上詹尹。詹尹為古卜筮者的稱呼,屈原於是對鄭姓的善卜者訴說心中疑慮,希望其能指點一二。高人於是問屈原想知道什麼。

屈原吐出重重問句:人應堅持作為忠善誠懇的人,樸實地忠於理想,還是當個迎來送往,不至窮途的人?是寧願當個以勞動除草耕作的人,還是遊說於達官貴人並換取名利的人?人應直言不諱但處處使自己身處危難,還是巴結權貴偷生逸樂?是應該超脫自身以保住純真丹心,還是變成那種阿諛逢迎,戰戰兢兢地巴結婦人的人?是寧清白自身,還是做圓滑求全的人,諂言獻媚?

「人的志向應似千里馬,還是應似鴨子隨波逐流保全性命?」

「是要與天鵝比翼而飛,還是跟雞鴨同住爭食?」

屈原說眼下的世界渾濁不明,有人看蟬翼為重,千鈞為輕,黃鐘被毀壞後扔棄,鍋具被認為能發出雷鳴的聲音,讒言獻媚的人位高名顯,賢明忠良的人卻默默無聞。高人聽之,放下原本用作求卜的蓍草,說道:「夫尺有所短,寸有所長;物有所不足,智有所不明;數有所不逮,神有所不通。用君之心,行君之意。龜策誠不能知此事。」

朗天抬頭,翻動花了三年寫成的易經白話解義。

「卦象不能指導一個人的行動,它只是讓你領悟當中的道理,讓你跳出局外去看看。我正因為這樣想,更捨不得走,這裏有大量的數據,香港並未走到最後,我一旦走了,卜卦就沒有那麼到位,我要留在這裏看卦應驗。」

苦海激浪,高人成岸。