從巴基斯坦的商場逃跑後,我的心怦怦直跳。我其實不知該逃往哪裏。眼前有路就跑,可跑多遠便跑多遠,心想,只要不被人抓住,我去哪裏都可以。

當時我心裏想:地球這麼大,總會找到一個願意幫助自己的人。但首先,你一定要想辦法自己幫自己;如果你自己不幫自己一把,別人又怎樣幫你?

於是我撒腿就跑,跑到好遠好遠。

我是Sam,是一個在香港土生土長的巴基斯坦女生。我想說的是一個關於愛與勇氣的故事。

我在一個保守的家庭出生。自小,我就隱約感覺到,這個世界,早已劃下我所不能跨越的紅線。首先,你附屬於父母;然後,你附屬於丈夫。作為一個女性,你就是他人的資產。是沒有生命的一件物品。

從小到大,爸爸媽媽希望我可融入香港社會,學好中文。所以,他們為我報讀的學校,都只得我一個少數族裔學生。中文對我來說,是詰屈聱牙的外星語言,怎學也學不好。媽媽以前會拍鄰居的門,請他們幫忙教我中文。起碼我現在,懂寫懂看,還被身邊人笑我是不折不扣的港女呢。

然而,即然學會中文,我在學校仍是一個非我族類,一個異樣的存在。沒有人跟我玩,只得一、兩個同學願意成為我的朋友。但想不到,一本在同學間流傳及抄襲的功課簿,讓我開始得到友誼。因為我英文程度較好,住我樓上的同學會落樓問我抄功課。我數學好爛,又問他們借來抄。漸漸地,我終於跟他們混熟。上歷史課時老師教世界大戰,我們手持水樽向對方發動攻勢,玩得瘋瘋癲癲的,連老師也搖頭歎息,說我以前明明好乖,為什麼愈大愈曳?哈哈。

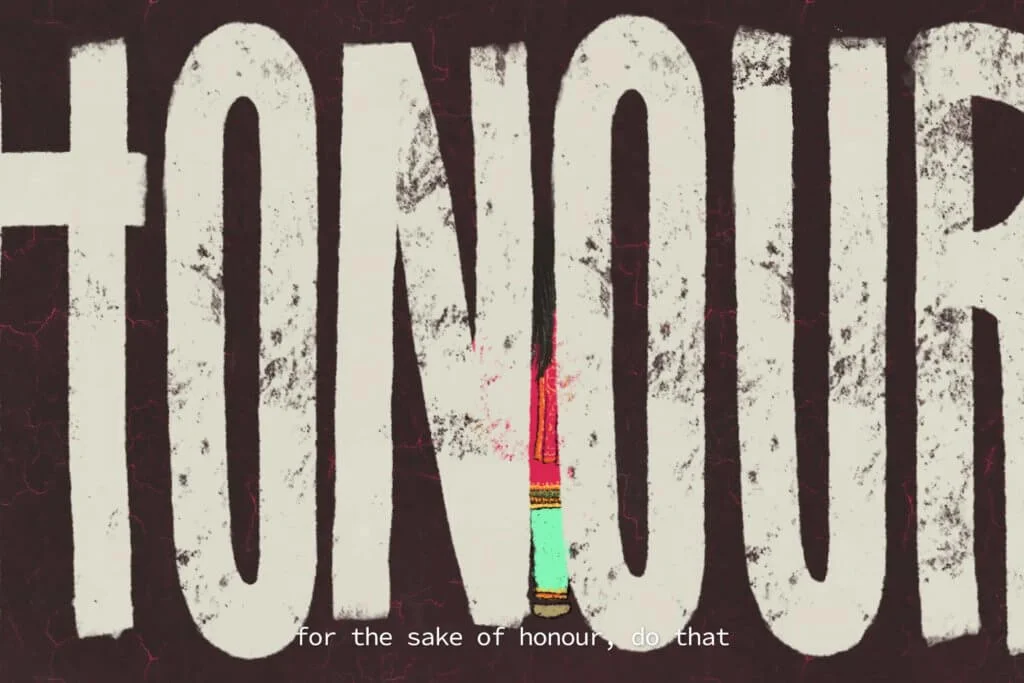

就這樣,我在香港建立了自己的圈子及世界,跟我父母所熟悉的世界愈行愈遠。我很小的時候已聽說過「榮譽處決」(Honour Killing)這回事。以前巴基斯坦有個親戚,說如果自己的女兒跟非穆斯林通婚的話,會立刻殺死她,因為感到太羞恥。也想不到,有一天我爸爸在我面前掏出手槍,問我:「你知道這是什麼嗎?你知道這可以殺人嗎?」他還在我面前示範,轟了一槍,說在巴基斯坦的土地上,我打九九九也不會有任何作用。

這一切,源於我愛上了一個香港男生。

從前,我總覺得香港人怎會愛上我們,願意跟我們結婚?在學校裏,我常常受到歧視、排斥。想不到,出來工作後,有人讚我漂亮,身邊也漸漸多了追求者。我開始跟一個香港男生拍拖,還天真地以為終有一天會成功把父母說服,讓他們祝福我倆。

誰知道,爸爸得知我跟港人拍拖後,大吃一驚,慌亂得嘔吐不斷。不久後,父母就安排我跟在巴基斯坦的一個表哥結婚。我不肯,他就藉詞說自己病重,非要我回去不可。當然,這只是一個圈套—我回去後,立刻被禁錮,証件、電話也被收起,被迫與表哥結婚。我哭過鬧過,也喊過自殺,但仍然逃不出被迫成婚的事實。就這樣,我在不情願的情況下,被侵犯了,被迫成為我所不愛的人的妻子。我覺得我也算幾叻,頗厲害。哭喊過後,冷靜下來,我問自己,難過又有何用?我收起眼淚,裝作接受現實,但伺機思考如何逃脫。

一個靜寂晚上,我偷用親戚電話,插上香港sim卡,向朋友及早前認識的大學研究人員求救。一天,我盡量看起來輕鬆開朗,說想去商場逛逛。期間,我說我要上洗手間,趁他們不留意時溜走,奔向未知。現在想起也覺危險。我不懂方向,也想不到應找什麼人協助,只是一直在馬路奔跑,直到碰上一班在抽煙的保安,問他們借電話,打給一間巴基斯坦人權組織求救。其實,我可能會被拐賣或強暴,或被送往接受賄賂的警察,誰知道我遇上的是好人或是壞人?但當時我腦中只想,不用怕,其實很小事,只要還有生命,還在呼吸,那希望還在。

那個巴基斯坦的人權律師連續開車四、五個小時,趕去我身處的城市救我。當時夜深,法庭已休庭,我們不知去哪,他又怕被反告綁架,他惟有開車四處兜,我們就這樣兜風兜了好幾個小時。處理法律程序時,他問我,要控告家人脅迫結婚嗎?我說,我什麼也不想,只想取回證件回到香港。那段期間,我住在又冷又臭的庇護所。那裏,有個女孩被父親強姦致孕,又有人殺了自己的老公,還恫嚇我說我需等一年半載才可回到香港。

但後來我還是成功離開了。我走的時候,護送車輛是軍車,以帆布所蓋的車尾,站着持長槍的警察。我知道這是法官的好意。我記得,他年紀好大,看上去慈愛可親。他說,我的處境好危險,他想確保我安全。

回港後,我跟那個香港男生的戀情也告終結。我曾經也以為,我為他付出這麼多,差點還賠上性命,為何他輕言放棄?但我再不會這樣想。我為的從來是自己,而不是他。他讓我明白,我值得獲得更好,而且我已經得到智慧,及人身安全。我決定為自己而活。我立刻轉工,轉新行業、新公司,我把自己敞開,逼自己見識這個世界更多更多。

媽媽也讓我回家。她說,怎樣都好,始終是自己女兒,難道不讓你回家嗎?至於爸爸,我從此以後沒再跟他說話。但其實我是明白的。我覺得他們這樣做,根本跟伊斯蘭教無關,是跟他們熟悉的社會及宗族傳統有關。社會給他們太大壓力。我決定站出來,訴說我的故事,其實一點不容易。我怕我的家人再次面對壓力,被二次傷害。但我記得,這件事情發生後,我上網搜尋過香港有沒有人有類似經歷?但我什麼也找不到。如果沒有人站出來說話,事情就永遠不會改變。但是,我又覺得改變好難。少數族裔本來要融入社會、找工作已非常困難。若我們要逃離家庭桎梏,必先獨立生活。香港沒有讓你獨立的條件。

我終究是幸運的。後來我跟香港人結婚了。現在的老公,我喜歡他老實又溫柔。我不吃豬肉,他乾脆也陪我戒吃。有時我有情緒,他嘗試理解,回溯我的原生家庭所予我的裂痕與傷害。媽媽也很喜歡他呢,覺得他是好男人,還說如果我一開始是跟他戀愛,就什麼問題也沒有了。

有時,我也會想起那個在巴基斯坦商場奪門而出、頭也不回的女子。當天的我,選擇為自己活着,而我活下來了。

註:此文由記者整理訪問後,以第一人稱代入受訪者角度書寫。為尊重受訪者意願,文中名字為化名。

社工之難:如何處理少數族裔性別議題?

「其中一節討論,我們談及逼婚,都幾shocking,因為十個有九個女生都有試過被迫。」

碧樺依是中大社會工作學系助理教授,她想起少數族裔性別議題工作坊裏曾出現的情景,這樣說。

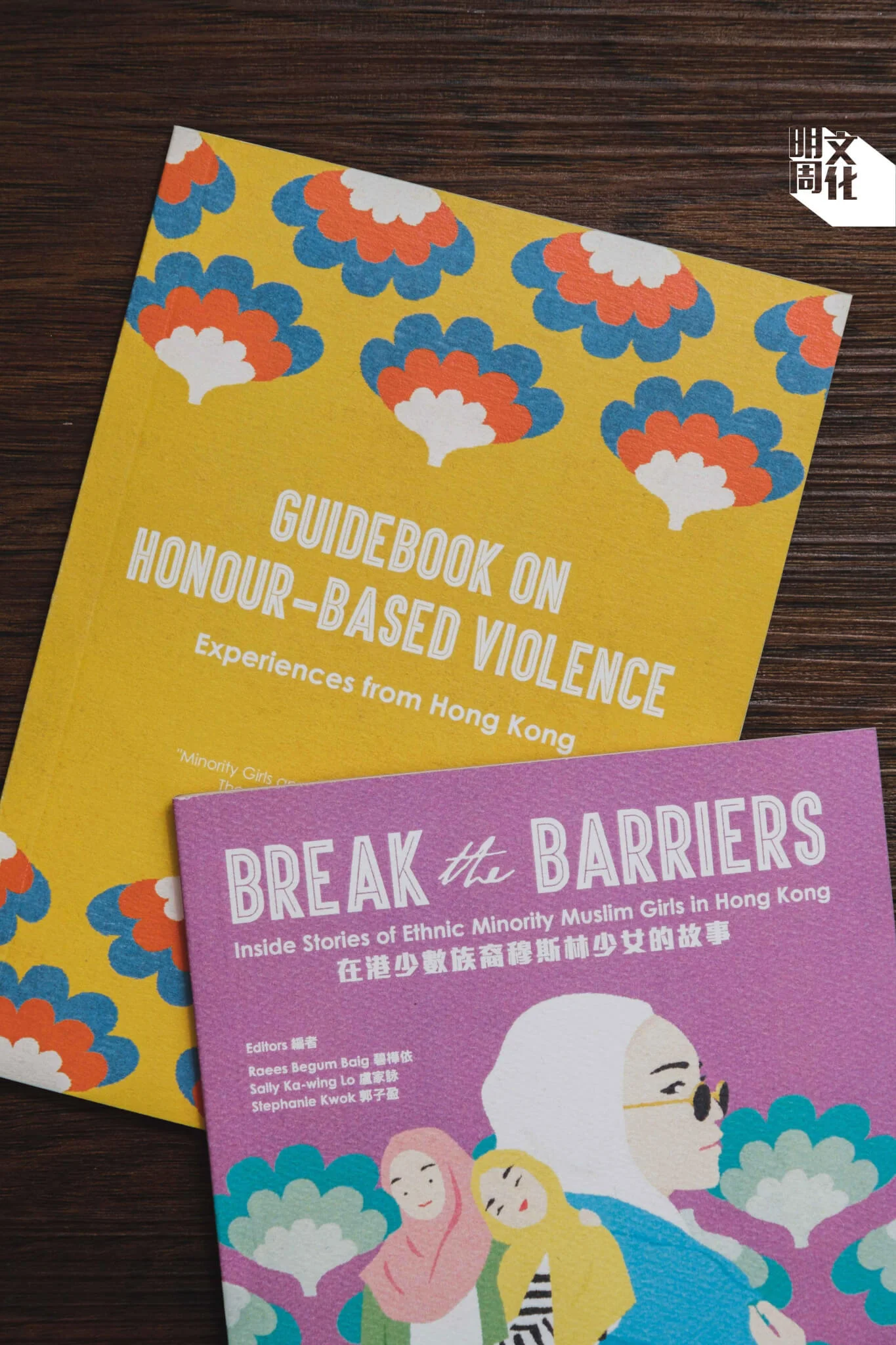

前文所提及,Sam在巴基斯坦暗中聯絡的大學研究人員,就是由碧樺依所統籌的中大「少數族裔女性與性別公義計劃」計劃的研究團隊。此計劃旨在提供一個平台,讓少數族裔年輕穆斯林女性探索性別議題與族裔跟宗教的關係,以知識為她們充權,助她們發聲。前研究助理郭子盈表示,有感本地NGO的少數族裔服務以融合為目標,如職場培訓、教中文等,但卻缺乏以性別切入的角度。兩人接觸社工後,明白其難處。機構所得贊助,往往規管其服務範圍;再加上若接觸到如求助者被迫婚的問題,「好多社工會好擔心自己冇知識或者可信性去challenge人們的culture。」碧樺依說。

碧樺依在處理涉及少數族裔及性別的交叉性(intersectional)議題也特別小心,深明箇中難處:「九一一之後,伊斯蘭教就好像等於恐怖主義。一方面,你好想去講呢個議題,但on the other hand你會好驚妖魔化整個宗教或culture,讓人以為伊斯蘭教就咁欺負女性、咁backward。」

因此,碧樺依強調,伊斯蘭教如文化一樣,不斷流動、改變,亦存在不同教派及思想,視乎掌握話語權的是誰。她表示就如計劃所提供的平台,希望讓少數族裔女性發聲,由她們自行詮釋其宗教及文化議題。碧樺依舉例指,即使是媒妁婚姻,不同人有不同想法。曾有參加者表示她會信任父母為她作的決定,也有人跟父母商議以婚姻來換取她們繼續讀書的機會。「所以一定要落返去睇個女仔點樣interpret呢件事,instead of我地站係道德高地去話呢啲做法o唔ok。」

但碧樺依亦期望看見政策上的改變,望社會可就強逼結婚立法。郭子盈指,英國就強逼婚姻立法,有賴由逼婚受害人組成的團體多年的倡議及游說。「目前社工只能case by case去做。」碧樺依說。「但當個案涉及報警、入境、執法等部門,他們可唔可以明白呢種狀況?」她相信,立法可表明香港政府不容忍此等違反人權的事件的立場,同時確認各政府部門在處理強逼婚姻時的角色。