初見曾醒明,是某年雙十節,在屯門紅樓的升旗儀式上,只見他隻影形單,賣力地推廣他持續數十載的「送炭到泰北」行動。

人人都知曾醒明是昔日無綫的家臣,又有「公關王」這別號,在傳媒前總是八面玲瓏地耍着廿四式太極。他的家國情懷卻是鮮為人知 — 辦「送炭」行動,目的為解救國共內戰後,留守在泰北過着難民生活的國民黨孤軍;近年也支援在港的國民黨老兵,自辦「主旋律」以外的抗戰勝利紀念活動,還邀得郝柏村參加晚會。在這敏感時代,聽起來有着濃厚政治意味。

「我絕對沒有任何政治背景,只是抱着同胞之情去支援他們。」他憧憬孫中山的共和精神,稱他為「國父」,也不怕老實承認,自己是一個強烈反對台獨藏獨的「大中華膠」。奉行另類愛國路線,在香港左右做人難,時局變幻下更難。很多人不得不接受現實,他卻是堅持信念的一份子,處之泰然地拋出一句:「但求良心所向。」

⚡ 文章目錄

莒光代表的精神價值

從無綫「熱廚房」退下火線的曾醒明,現時在有線做兼職,一星期只工作三天,其餘時間都投放在由他成立的義工團體 — 莒光文化服務基金。莒光一詞源自毋忘在莒這成語,出自戰國時期的典故,寓意不忘苦難、收回國土;蔣介石政府遷台後,又借毋忘在莒四字鼓勵軍人克難光復大陸。嘩,民國味很濃。

「我改這個名,是因為年輕時在台灣旅行,搭過一列火車叫莒光號。」事緣當時廿多歲的曾醒明,想跟志同道合的朋友欲組織義工團體,扭盡腦汁也想不到該取什麼名號,靈機一觸取用莒光二字。他當初又怎會料到,今時今日人們的敏感度會這麼高,一聽莒光,財團富商,特別是走中港線的,紛紛避之則吉。「他們覺得你親台,即是我口中所謂的親中華民國。」

他解釋,自己對毋忘在莒有着另一番體會:「在我角度,是指不怕犧牲、不怕艱難,是一種精神奮鬥,正正是我們團體做的事。」他也一直實踐自己的克難精神:他那不足三百尺的辦公室裏,應可借用「兩袖清風」來形容;除了一張長枱、一些相片和嘉許狀之外,最醒目的就是「犧牲享受」和「享受犧牲」兩行大字標語。

被異域孤軍的堅持觸動

「人家放假去歐遊歎世界,我就去山區冇啖好食攞苦嚟辛,貼錢買難受。」令曾醒明有自唔在選擇「克難」的推手,是作家柏楊的著作《異域》 — 一部記載國共內戰後,國民黨軍人被遺棄在金三角一帶,過着有家歸不得的難民生活之真實故事。他從沒想像過在這蠻荒之地,竟生活着一班老戰士的遺民。

他急不及待提起自己在泰北留下的腳印:「一九八二年,我和另外四人,是第一班探訪泰北的香港人。」他憶述一行人在曼谷坐了十三小時的巴士到清萊,幾經輾轉獲得進入難民村的通行證,乘坐麵包車經過陡峭的山脈,登上當地最大的一條難民村「美斯樂」,被映入眼簾的畫面所震撼:「全部都是茅草屋,人們無水無電、衣衫襤褸,一日只吃兩餐,個個都很瘦削,想像不到八十年代還有人過着這種生活。」

觸動他的,是難民村的人生活雖苦,卻仍堅持去承傳中華文化傳統的那種執念,「那裏的小孩離遠見到你會跟你鞠個躬,還能說着純正的國語。他們做到那種「禮義廉恥」精神,和香港的小孩很不同。」

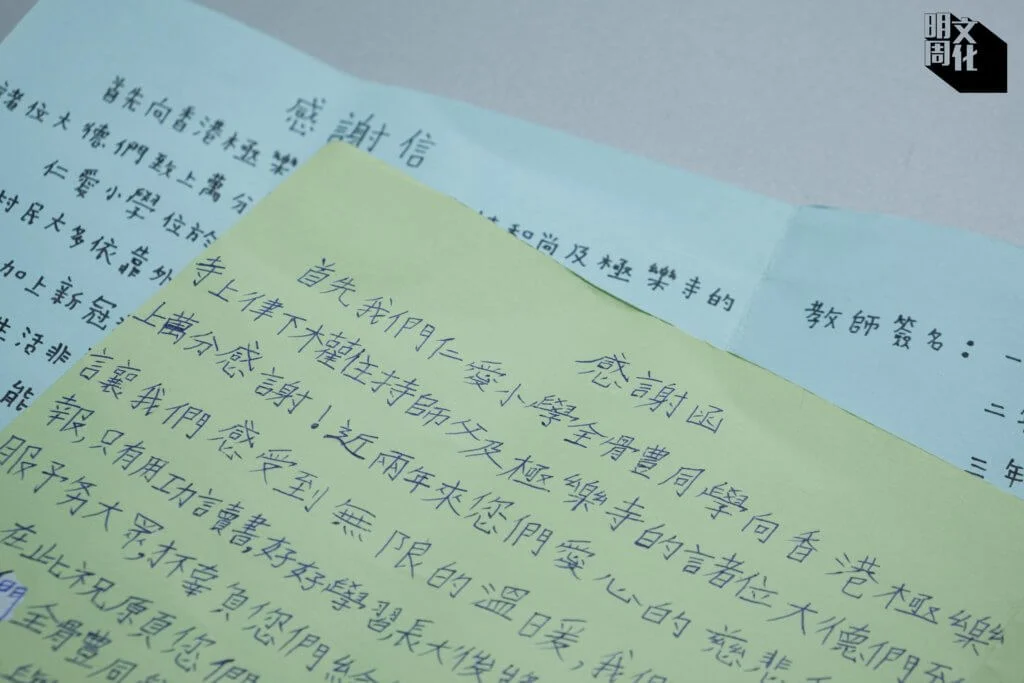

回港後,他開始舉辦「送炭到泰北」籌款活動,每年都碌盡人情牌搞慈善show,明年將迎來第三十九年個年頭。活動在首年籌得十五萬港元善款,用於改善上百村莊之水利建設;在沒有財團支持下,至今已累計籌獲逾三千萬元,人丁單薄,已算是不錯成績,亦使這班遺民的生活也逐漸改善。他也坦白,試過因為被善長開空頭支票,需向銀行按樓借幾十萬來兌現建校承諾,吃力不討好,「但我覺得是值得的。在香港疫情初期缺口罩,泰北的難民雖然窮,也盡力捐口罩給我們組織,可以肯定多年的心血沒有白費。」

只想盡一點力為民族付出

他回想當初在街上籌款時,人們的問題往往是「為什麼有香港人不幫要去幫泰國人」,需費盡唇舌解釋他們是中華民族的一分子;今時今日,人們的問題可能卻是「即你是在幫國民黨的嗎?」

「人們都怕支持我就等於支持國民黨。沒錯,他們確是被中華民國遺棄的孤軍,但我們不應只着眼於他們的背景,他們都是和跟我們血濃於水的中華兒女。」

在難民村的大部分學校裏,課室總是掛着孫中山的畫像,操場每天也升起青天白日滿地紅旗幟;青天象徵自由、白日代表平等、滿地紅則反映博愛精神,流傳着三民主義的建國初衷,這些都是曾醒明欣賞的價值。「現在的人都說我這樣的思想是『大中華膠』,我是知道的。我只是抱着一個心,盡中華兒女的責任,希望中國人可以無分彼此、安居樂業,就此而已。」

或許是實踐着紅色所代表的博愛之情?「我們的工作不只是幫泰北的人,也不只是支援老兵。我們在香港也會幫助貧苦大眾,會搞長者活動,也會關懷弱勢群體。我是個普通人,只是做回自己本分,不是支持某個力量。」

一個「大中華膠」的堅持

小時候住在橫頭磡徙置區的曾醒明,成長於五六十年代左右分野的香港。他雖不是就讀僑校,家中亦沒有國民黨背景,但因喜歡閱讀中國近代史,自言從小已受孫中山的思想耳濡目染。當初和他堅守着這種理想的戰友,也越來越疏離,只餘他孤軍作戰。「歷史巨輪、國際形勢,已經不是以前的時代。」

這樣的愛國情操,在二O二一年的時空,說得難聽一點就是兩面不是人;年青一代的身份認同改變了,社會的意識形態也改變了。「人們對過去越來越陌生,年青人、甚至未來一代也未必完全認同;但我一直以香港的中國人這身份而自傲。」

時代變幻莫測;他服務數十載的舊東家,如今江河日下遭城裏的人唾棄,恰巧中華民國這國號也像危在旦夕。「現在的中華民國已跟以往的中華民國完全不一樣。總之我是強烈反對國土分裂,中國人的身份是不能改變的。」他眼神堅定地說着這番話。其實他跟泰北的孤軍後代一樣,也是在艱鉅的環境下,堅守着自己所信奉的價值。

相傳昔日孫中山與革命黨人在紅樓裏籌謀起義;近年,這小屋總是被鐵馬和非裔保安重重包圍。在這早已被內地神秘富商收購的庭園裏,革命痕跡盡殆滅,以建民國、以進大同的精神也消失得無影無蹤。

「但我深信,辛亥革命是每個中國人都應該知道的事,歷史是任何人都不能篡改的。」