【母親節】香港助產士遠赴非洲救援母嬰 見證驚心動魄生育故事 看見戰亂下母親的傷痛與頑強 助產士Tobey:婦女在戰爭下的處境很脆弱,但同時也很tough

懷胎十月,一朝分娩,生育對很多母親來說是喜悅,但對遠在蘇丹、南蘇丹、埃塞俄比亞等衝突多發的非洲國家孕婦來說,每次生育都是險峻的挑戰。

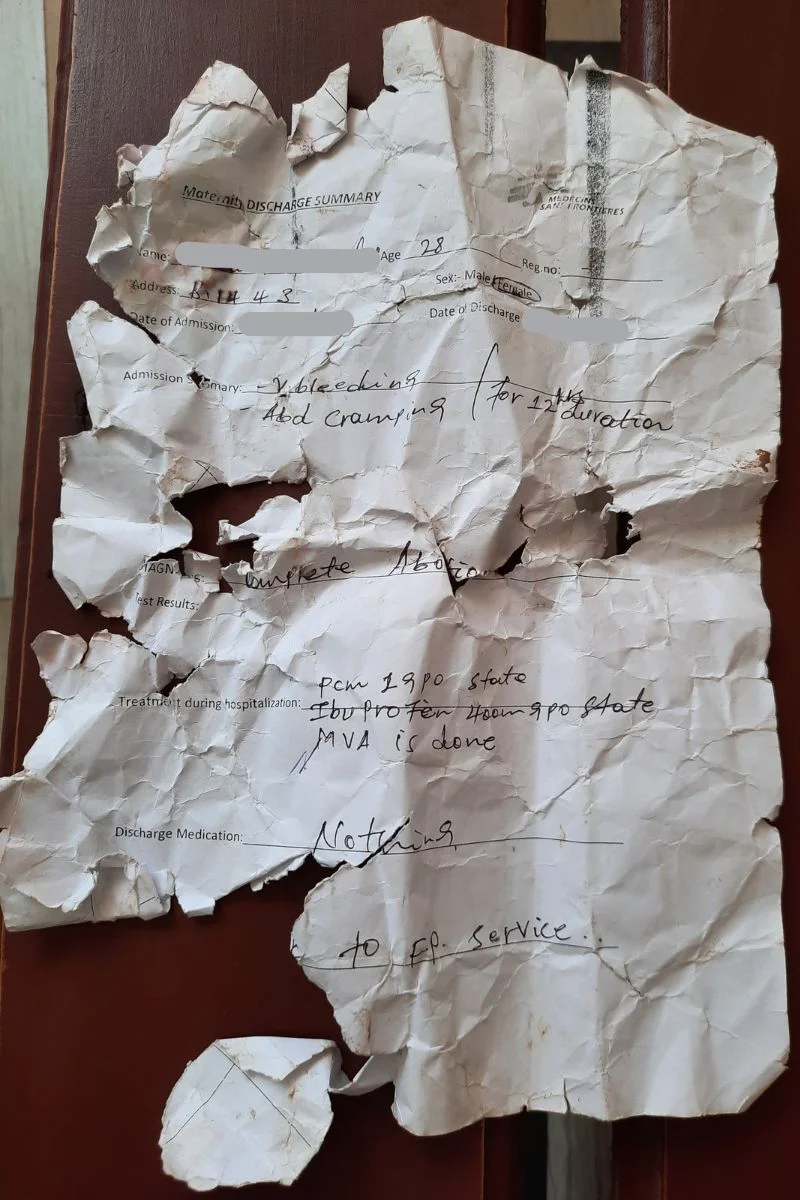

助產士、無國界醫生的護士李芷殷(Tobey)從二〇一八年起遠赴非洲救援母嬰,親身見證無數個驚心動魄的生育故事:生產完半小時就要趕回家照顧三名幼兒的媽媽;不能開刀、由護士徒手伸進子宮接生的媽媽;穿羊水仍徒步一小時到醫院的媽媽……

在戰爭衝突、資源缺乏的世道下,女性要成為母親,其生命與處境更為脆弱,但她們迸發出的頑強生命力也令人動容。在這個母親節,讓我們一起聽聽她們的故事。

母親節的起源 與戰爭密切相關

每年五月的第二個星期日是母親節,這個節日傳統起源於美國。一九〇八年,美國人Anna Jarvis為了紀念她去世的母親,發起歷史上第一場母親節慶祝活動。Anna原有十一位兄弟姐妹,但由於美國內戰期間衛生條件不佳,嬰兒死亡率很高,她的母親失去了一半以上的孩子。

Anna的母親此後一直致力於教導婦女學習醫護知識、照顧孩童,推動公共衛生發展,也盼望能夠設立一個節日來感念母親們的奉獻。在母親離世後,Anna便將靠近母親忌日的五月第二個星期日定為母親節,節日風潮更在第一次世界大戰後席捲全國。一九一四年,時任美國總統威爾遜(Thomas Woodrow Wilson)正式宣布母親節為美國法定節日。

⚡ 文章目錄

看見廣告後立志 花十幾年進修終圓夢

Tobey讀中三時,初次認識國際醫療人道救援組織「無國界醫生」(MSF)。那時她在地鐵站偶然看見一個燈箱廣告,畫面裏的MSF救援人員正在餵一個營養不良的小朋友吃飯。雖然廣告的形式簡單,但Tobey心裏不住泛起感動。

從那時起,她便暗下決心向加入MSF的道路進發:中三選理科,大學選護理學,畢業後深造助產課程,再去英國學習熱帶醫學課程,到美國修讀野外醫學課程……「其實我都有點處心積慮。」Tobey笑言。她從招聘廣告中推測MSF對助產士的需求多於一般護士,於是專攻助產士方向,花費十多年時間裝備自己。

二○一八年,Tobey終於加入MSF,成為一名無國界護士,她第一個任務是遠赴非洲國家南蘇丹的馬班縣(Maban)。懷揣多年的夢想終於成真,Tobey行前感到十分興奮,不過當航班降落時,她被眼前的景象震撼。「那裏不算是一個機場,只是一片較為平坦的泥地,平時用來放羊、放牛,如果有飛機降落時先會關閘變成跑道,而跑道旁還有一架撞毀燒焦的飛機殘骸。」當地的居住條件也很簡陋,Tobey當時住的是草屋,天花板布滿了蛛網和蜘蛛,屋外不時有蛇出沒,而所謂的廁所只是在地上挖個洞,再蓋塊木板,木板下滿是蠕動的蟲子。

除簡陋的生活環境外,Tobey的工作環境也面對重重挑戰。她當時服務的多羅難民營位於南蘇丹北部接壤蘇丹的邊境地區,受蘇丹達爾富爾持續的暴力事件影響,營內難民多數從蘇丹逃亡而來。

加上南蘇丹國內的流離失所者,多羅難民營收容超過五萬名人員,營內唯一一間醫院由MSF運營。單在二○一八年六月及七月,每個月有二百五十至二百八十名婦女來到MSF的醫院分娩,但Tobey所屬的助產士部門僅有七名成員。他們身兼數職,除了負責接生,還要處理產前產後檢查、院外家庭計劃服務、性暴力支援等一系列工作,在規定工作時間之外也要保持隨時候命狀態。

基地遭破壞仍留下 日夜工作不嫌累

作為中立的國際人道救援組織,無國界醫生等非政府組織(NGO)有一定安全保障,但Tobey在南蘇丹執行任務期間也曾遇上緊急狀況,當時聯合國及很多NGO的營地曾同時遭一批身份不明的武裝分子破壞,財產也被掠奪,所有國際機構的人員決定翌日緊急撤離。MSF為維持醫院的最低限度服務,只留下五人組成骨幹團隊(Skeleton Team),而Tobey就是其中一個留下來的人。

「都是個人選擇來的,當時我老細問我,我們會留個Skeleton Team喺度,如果你留低,你O唔OK呀?跟住我又覺得OK喎,因為我們都有做安全評估,係覺得情況仍然可以留得低一小撮人。」受訪當日穿著T恤牛仔褲、紮了一個簡單馬尾的Tobey,看上去幹練,回憶時也一臉雲淡風輕。

原本二十七人都顯忙碌的工作量,一下子壓落在五個人身上,Tobey和同事們日夜不停地工作。「當時其他NGO的人都搭飛機走了,我們的吉普車是唯一一架還在難民營行駛的車輛。吉普車的擋風玻璃都被人打破了,每當開車回醫院時,車窗邊的玻璃碎會吹入眼睛,我們就這樣一路開車,繼續執行任務。」

Tobey說。兩個月之後,MSF確認難民營及基地安全,安排同事陸續回來,骨幹團隊暫時可以鬆一口氣。「那時候身體很累,但你精神上會覺得很亢奮、很值得的。」Tobey說。雖然口中說着累,但她的語氣不帶抱怨。她沒有被逼近身體承受極限的生活和工作條件嚇退,從二○一八年至今,合共參與了五次無國界救援行動。

獨自攜三幼兒逃難 趕住生仔的媽媽

Tobey最近一次的任務是去年到埃塞俄比亞接壤南蘇丹的庫萊(Kule)難民營。二○二二年二月,南蘇丹阿哥克爆發族羣間的暴力衝突,導致約七萬人流離失所,部分逃至庫萊難民營。那裏收容了約五萬多名從南蘇丹逃亡而來的難民,大部分是婦女、老人和小孩。

一天下午,一個懷上第四胎的孕婦獨自來到MSF的醫院,她剛剛作動,子宮頸還未完全擴張,就急不可耐地問:「我想快啲生,究竟BB甚麼時候才會出世?」Tobey和同事們便不斷安撫她。這名孕婦在兩小時後順利生產、母子平安;然而,產後通常需留院觀察二十四小時,生產完半小時的她又開始催促:「我想快啲走,可否讓我立即出院?」

細問下,才得知她是南蘇丹人,獨自帶着三名幼兒逃亡來到埃塞俄比亞。當時聯合國暫停一個月糧食配給,她家中的儲糧已經吃盡,她只想趕快出院,趁天黑之前到樹林找些食物帶回家給小朋友吃。

想起那位媽媽,Tobey不禁眼泛淚光。「其他孕婦都有數名家人陪在身旁,但她的床邊卻冷冷清清,她連生產完替換的衣物也沒有帶。」Tobey續說,很多難民原本在他們的國家有穩定住所,生活能夠維持溫飽,但當戰事發生時,家裏的丈夫和男性家庭成員可能參與了武裝衝突,妻子就要帶着一屋的小朋友和老人家逃至鄰近國家,住在簡陋的難民營,一人負責家庭的衣食住行,就算是懷孕分娩也要自己獨自面對。

才生育完一個多小時,Tobey面前的這位媽媽就堅定地說她要回家,Tobey趁醫院派發晚餐時連忙拿了兩份餐食送給她。Tobey對那個場景印象深刻:「其實她的身形很矮小,她左手抱着BB,頭頂頂着我們送給她的蚊帳,右手拿着她唯一的行李——一個小膠桶,桶內放着兩份晚餐,就這樣自己一個人走回家。」

「你會看到婦女在這個情況之下是很脆弱的,但是同時也很tough,很堅強。」Tobey訝異於這位母親的巨大付出和生命之堅韌。

部落衝突阻送手術室 徒手伸進陰道接生

在Tobey執行任務的非洲國家,譬如蘇丹、南蘇丹、埃塞俄比亞等,本就資源匱乏;部分地區更頻常發生武裝衝突,令女性的生育處境更加嚴苛。

在埃塞俄比亞的難民營,Tobey曾為一對雙胞胎接生,第二個嬰兒胎位不正,打橫卡在母體內。這種情況急需送去市區醫院的手術室開刀,但當時埃塞俄比亞發生部落衝突,通往醫院的唯一一條路上經常發生槍戰,MSF在那段時間暫停了所有轉介。

時間寶貴,如果再繼續拖延,孕婦和嬰兒都有生命危險。「那次真係兵行險着。」Tobey吸了一口氣說道,「我伸手進入媽媽的身體,經過陰道拉住阿B隻腳,將佢從打橫拉到變返打直,咁就出咗個仔。」

接生完之後,Tobey整個人也虛脫了。她只從書本上見過這種原始的接生方法,但從未想過自己會有親手實踐的一天。「好好彩,亦都好感恩,阿仔出來時很平安,哭得很大聲,很精靈,勁郁,媽媽都冇事!」Tobey看着她一家三口第二天平安出院,內心感到非常滿足。

嬰兒不治夭折 父母悲痛亦心存感激

然而,有驚無險的情況始終是少數的幸運,Tobey在救援經歷裏見到更多的是悲劇。

她曾在埃塞俄比亞的難民營為一名年輕媽媽接生,對方只有十六、七歲,她一作動就已經動身前往醫院。但由於她所在的營地距離MSF需要步行一個多小時,她在途中「穿羊水」,嬰兒的胎位不正,下肢和身體先後滑了出來,但頭部仍卡在母體內。那時正值雨季,路上滿是泥濘,周圍也找不到任何交通工具。這位媽媽維持這樣的姿勢,拖着身子走到醫院。

「她來到的時候,BB的身體是凍的。」Tobey仍清楚記得當時的情形,她連忙將嬰兒的頭部弄出。「雖然BB沒有呼吸,但我還摸到他有心跳,很弱,還可以試着搶救。」Tobey和同事拿出嬰兒急救器材,不停為初生兒泵氣、保暖。根據急救指引,若持續泵氣二、三十分鐘,嬰兒仍沒有呼吸的情況下則可停止。不過Tobey認為他是足月出世,生存機率會高一些,於是他們連續泵了一個小時,但可惜嬰兒仍沒有任何反應。

Tobey準備跟陪同前來的嬰兒父親宣布停止急救,她內心非常忐忑。「但他聽到之後,第一句跟我說的是,很感謝我們。」Tobey忍不住哽咽,「其實那一刻,我都有一點內疚,我覺得我沒有救回你的BB。但是他跟我說:『我看着你們這麼努力地急救,如果個天要帶BB走,就帶他走了,我很感謝你們的付出。』那一刻我很感動,但是同時又覺得自己的能力有限。」

Tobey常常也在想,如果在非洲遇過的許多險境在香港發生,她能使用嬰兒專用的插喉儀器、呼吸機等設備,很可能會救回很多嬰兒。「可能跟大家share、做訪問時說過很多很開心的成功個案,那些確實會很開心,但是背後仍然有很多你救不了的病人,你救不了的BB。是會沉重,很無奈的。」Tobey說。

面對難以扭轉的困境,作為助產士的Tobey依然沒有放棄。每當氣餒時,她就會想起那個在嬰兒夭折後仍然感謝她的父親。

「我很難想像在香港會遇到這種情況,當你救不了他家人的時候,他會跟你說多謝,會欣賞你。因為他知道那裏已經沒有任何醫院可以幫到他了,我們是唯一一間醫院,他看着我們急救,知道我們盡了力,我很感謝他會明白我們的付出和努力。」Tobey哽咽道。「我只能夠繼續不停去做,希望可以做到更多。就算有些媽媽和BB是救不了的,但是我們每一天仍然服務着幾十、幾百或者幾千人,這個就是動力。」

救援連結自己與世界 感謝母親包容選擇

每次救援任務均持續數月,Tobey回到香港後都需要時間來重新適應。打開水喉隨時有水、可以沖熱水涼、有不同食物選擇,在執行任務時罕見的生活條件卻在香港被視為理所當然。「唔係話返到香港就好爽,你心裏會有一些古怪的感覺。」

從埃塞俄比亞回港後,她經常查看那邊的當地時間,在腦海中不斷重溫救援任務的日常操作。「出mission唔攰的,反而成個人會recharge咗。」Tobey說:「我又做回很多一直很想做、很喜歡做的事,會覺得我回去跟這個世界重新連繫返。原來這個世界是這樣的,不只是香港的context,不只是穩定的生活,其他地區的人可能在suffer緊。」

她也注意到,「這個世界發生很多衝突,像俄烏、加沙獲得很多media attention,但有些戰爭涉及的人數相當,譬如去年發生的蘇丹內戰,卻沒有under the spotlight。」

「如果可以在那些地方做一點點事,我就已經覺得是值得。」Tobey說。她原本是公立醫院的護士,為了加入MSF而辭去穩定的正職工作。從二○二一年八月起,她在香港修讀了一個公共衛生課程,希望未來能從更加宏觀的角度關注健康議題。隻

身在外執行任務的Tobey,每當看見那些在戰爭下仍然頑強的母親,也會想起自己遠在香港的媽媽。「她能夠包容我出mission,這已經是一件很tough的事。」Tobey說,「我覺得在香港是很難的,作為上一代的父母,很難會跟自己的子女說:『蘇丹、南蘇丹打仗啊?好啊,你去吧!』我覺得她不反對,已經是對我很好的支持。」