調查與研究了海豚已經六年半,這些年他經常出海,沿着熟悉的海路,看着無邊的洋,靜待海豚遊過,躍出海面,再從辨別牠們的背鰭,記下牠們出現的位置、數目和編號。

這些日子,他在船上看海上的牠。只有兩次,親手摸到了牠們。

第一次是小學隨大人到海洋公園看海洋劇場,他答對了訓練員的問題,成為了幸運的孩子,被召到台上,靠近水池時,他便見到海豚微笑的臉,牠躍出水面,與他第一次打了照面,他伸出小手去握牠的手,他們成為了朋友。

第二次是長大後,他於海豚調查工作中遇到一條被船撞至重傷的海豚,他們將海豚救上了船,送至獸醫處。獸醫想到他們一行人雖然長年紀錄海豚情況卻無法親身接觸牠們,於是着他們走近,去看看他們在茲念茲的生物。「那隻海豚當時已經受了很重的傷,我們見到牠的尾部流血了許多血,被救上船時其實已經沒有了動靜。」他最後還是摸了摸牠。海豚傷重不治,他像被掏空,作為人類,他無比內疚。

他說,海豚摸上去的觸感像一塊沒有溫度卻十分堅硬的橡膠。因為牠們的脂肪層極厚,於是就算把手心貼上牠們的皮膚,仍然無法感受海豚的體溫。

「兩次都是冷冰冰的。」鄭家泰說道。

⚡ 文章目錄

海洋公園的糾結

大學時他就讀生物系,三年學海使他生出對動物的關注與興趣,畢業後去了海洋公園的實驗室工作。該實驗室為海洋公園獸醫院屬下,於是他的工作包攬監察動物,以保障牠們的生活質素,減少牠們動物與死亡的機會,同時定期化驗樂園內水質與空氣質素。「那時剛大學畢業,一直以為海洋公園是一個對動物而言很不錯的地方。進去以後,卻時常見到一些有病的動物被送去來醫治,部分死去的動物會送到我工作的地方進行解剖,找尋死因。那時每天都會見到有人推着一大桶的死魚進來,幾十條。我那時常想這些魚會不會其實在自然的環境中會活得更好?是不是因為人類把牠們養在了圈養的環境才會變成這樣?」

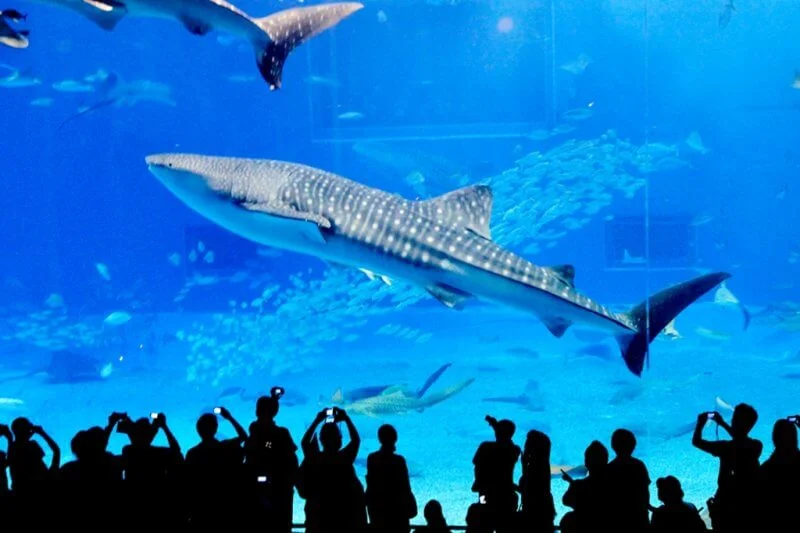

在世界各地的水族館中,魚缸設計都是光禿禿,什麼都沒有的,只有隔絕人與魚的玻璃與塗上藍色的池底,這些設計主要目的只為方便清潔,並符合遊人的視覺效果,極少館方會以動物角度,設計適合魚類生活的環境。

他意識到海洋公園可能是人們的樂園,卻不會是動物的樂園。

在工作的環境,鄭家泰不時看到動物的屍體,當中亦以魚類屍體為多,那時他才知道,原來生活在野外環境的動物對疾病與寄生蟲有較強的抵抗力,不易被傳染和死亡,但在圈養的環境中,尤其魚缸的空間有限,一大羣魚養在一起,很易互相傳染,最後爆發疾病,大量死亡。

寂寞的海豚

那時他內心壓抑,下了班便走到飼養海豚的池館探望他的老朋友,才知道多數時候,人們走光了,牠只能一個在池中寂寞地轉圈。

他看到牠們長年被困在狹窄的水池中,當公園關起大門後,周圍就只有空蕩蕩的水聲作伴,生活環境單一而枯燥。他又是一陣震撼,日後不再因為海豚的笑臉便以為牠感到快樂。

「那裏的海豚都認得人,知道有人走過來代表可能有食物,或會陪牠玩,於是那一天,牠見到我便遊到了平台上去看看我,發現什麼都沒有,牠就又回到水裏去,游了幾個圈,見我仍站在那裏,牠又再一次上來看我,一直重覆。也許聽到這裏,你仍會覺得海豚好得意,但其實對這些被訓練作表演的海豚而言,沒有人陪伴時,牠整輩子就活在水池中,像囚犯一樣。牠們會一直重覆一些刻板行為,去發洩情緒。」海豚彎彎的嘴巴令牠看來總在微笑,牠們亦因而被長期塑造出可愛並親人的形象,然而被圈養與人工繁殖的海豚大多其實過着與家族分散、被囚禁、健康不佳與精神緊迫的生活。

海豚一點都不快樂。

產生刻板行為的海豚會有吐魚的情況,亦會因吐出胃酸而侵蝕牙齒,造成牙齒變小,除此以外,牠們亦可能會出現倒着游,咬訓練員等刻板行為,一旦壓力過大時,甚至會有自殺行為,自行撞牆與不願呼吸的情況。

「不少被圈養的動物也會出現類似問題。當中以哺乳類動物最為嚴重,因為牠們對野外環境要求尤其高。在我當年工作的海洋公園中,除卻海豚,企鵝的環境亦相對較差。因為企鵝排泄的習慣隨便,走下走下就會開始大小二便,而工作人員又無法全天候一直進行清潔。那時海洋公園仍在興建冰極天地,企鵝飼養在很小的房間裏,地上全是牠們的大小二便,通風很差,臭氣薰天,如同缺乏清潔的公廁一樣。」

待了一年,海洋公園的一切與自己想像的始終不太一樣,他便離開了,想散散戾氣,又想去看野生動物,便獨自到新西蘭工作假期了一年,回港後加入本港野生海豚的調查與保育的工作,隔年加入香港海豚保育學會,幾年間,接棒成為該會會長。

海豚是野生動物

就這樣,過去六年半,他不斷出海數算海豚。他們時常巡視大嶼山的幾個水域,但為了同時監察江豚,也會到江豚棲身的水域,如西貢、蒲台島和果洲羣島等。因為海豚的數目近年一直減少,調查人員有九成時間都只能看到安靜的海,見到海豚的時間相對很少。

「我們的工作主要是拍照紀錄,並以它們背鰭的特徵去辨認牠們,海豚在成長的時候可能因與同伴打交、被船撞到或被魚網勾到等,背鰭會長得不太一樣。另外,中華白海豚一出生是灰色的,長大後漸漸變成粉紅色,過程中皮膚會產生一些白斑點,那些白斑點也成了牠們的特徵。特徵比較明顯的海豚,調查員單是站在船上就能辨認出來,這些海豚在我們心中總有個比較特別的位置,出海遇到牠們,我們會份外高興,像是遇到老朋友一樣。」他說,湊近看海豚,會發現牠們其實長得像人,臉上圓溜溜的眼睛,微笑的臉龐,恍如三、四歲的天真可愛的孩童。

他一直覺得海豚其實是生活在水中的人。

牠們是地球上數一數二聰明的動物,智商約為人類六、七歲的小孩,是故常被訓練成表演動物。鄭家泰說,海豚是一種思想複雜的動物,牠們有不同的情緒,也會因為情緒問題而出現許多發洩的行為。

「在海洋公園工作的時候,我聽過訓練員被海豚攻擊,牠們可能會去咬人或去撞人,牠們也會難過,會悶,會發脾氣。殺人鯨其實也是海豚的一種,外國不少紀錄片拍攝到有殺人鯨因適應不了圈養環境,情緒出現很大的問題而傷害人類,甚至殺死人類。」不少水族館與動物園一廂情願,宣傳海豚是人類的好友,但海豚並非總是那麼喜歡人類。「海豚的好奇心很大,牠們會遊近我們的船隻去看我們,有些則很怕人,會一直躲避我們的船,甚至有科學家提出,海豚會用尾巴拍打船隻,以趕走人類。」鄭家泰說網上總有流傳許多海豚救人的故事,他認為大部分出自人們的主觀感受。

「世界各地的水族館都有同一個節目,就是海豚救人的表演。人們總是試圖把海豚拉成家貓家狗的地位,描述海豚會去陪伴傷心人,形容海豚其實是人類的好朋友——但其實這些都是一種錯誤的觀念。海豚始終是野生的動物,牠們有牠們自己生活模式,尤其是牠們其實是一種擁有複雜大腦的肉食性動物,牠們本身是獵食者。」

人類總是要先把動物卡通化或擬人化,才能認同有關動物的存在價值,但其實儘管外形醜陋如斑鬣狗,兇猛嗜血如殺人鯨,牠們與熊貓和海豚,甚至家貓、家犬、倉鼠和兔仔一樣,都有生存的權利,人類都應為其承擔起保育的使命。

即使倒閉 照顧動物 園方不能免責

雖然一般人都喜歡美麗的海豚,可是保育與教育工作經常遇到困難,尤其面對港府一再大興發展,漠視海域生態,保育人士也只能夠看着海豚數目一再減少。

去年,中華白海豚數只剩三十二條,這個曾為作為「回歸吉祥物」的動物絕迹大嶼山東北水域足足四年。

「我想不止海豚保育,而是整個動保界無力感也很重,政府偏向發展土地,無視動物權益,這種態度令不少動物保護政策難以推行。當海豚這種看來較被保護的動物也面對這種情況時,我很難想像其他動物的保育工作有多艱難。就算我們多年來一直倡議政府訂立航道,減少船隻對海洋動物的影響,但政府從沒作出任何回應和行動。於董建華時代,我們便一直提倡成立海岸公園,十多年過去,最後只有一個海岸公園成立,進度如此緩慢,我們不得不時常感嘆海豚生存的空間到底還剩下多少。」

這年,他離開香港,到澳洲修讀動物保育課程;也是這一年,香港風雨飄搖,民主無期,人權受壓,好像呼應一樣,連香港老牌的海洋公園亦呈敗象,無以為繼,急需申請政府援助救援。

鄭家泰說到自己幾年前曾嘗試回到海洋公園觀察裏面被圈養動物的情況。一般人到動物園總是走馬看花,快快走過,但他說只要留步仔細觀看,抽一些時間,其實一般人也能看出動物的精神狀態其實不好。那一天,他在袋鼠館看到一隻澳洲袋鼠一直躺睡地上,許久動也不動,情況堪憂。

「那裏的熊貓也永遠沒有精神,安安、佳佳曾長期被單獨困在房間裏,像犯人被關在獄中一樣,牠們沒有出牢的一天,終身被囚。」海洋公園經營遇困,令不少人早前擔心樂園倒閉,園中七千多隻動物將面對去留問題。

鄭家泰認為假如一天海洋公園倒閉,完全放生海豚的可能性極低,尤其當中不少海豚已於圈養環境中生活多年,部分更在人工環境下繁殖出生,要這些海豚突然重回大海,適應野外環境未必可行。

「最理想是仿照美國設立海邊庇護所,於香港海灣找尋適合的空間放生海豚,並限制這些海豚不能游出海灣以外,好好照顧牠們,使牠們可以留在自然的海灣成長並終老。然而,這個安排需要一段很長的時間發展,一邊要訓練海豚重新適應野外環境,一邊要進行建設,可能未能在短時間內完成,再加上海洋公園有超過二十條的海豚,未必全部適合這個方案。」但事已至此,他呼籲園方立即停止繁殖動物,同時停止使用動物作為表演,以免進一步宣揚錯誤的保育觀念。

一旦撥款後,海洋公園仍然出現經營困難,他認為園方仍要有責任保障動物得到妥當的照料,讓牠們在園內度過餘生。

「做保育工作的不應只有我們,我們仍然深信,公眾教育的影響力,將來每一個人都會明白保育的重要性。」

他說,這些年,他雖灰心卻從不絕望,在末日來到之前,永遠沒有為時已晚。