「劍橋」、「康橋」事件於二◯一五及一六年獲傳媒深入報導後,本地護老院及殘疾院舍的照護劣境及制度的疏漏不足始受到大眾關注。鬧哄哄的討論過後,即使在白日之下,現實處境的改善亦未必立竿見影。偵查記者依然繼續將射燈探照向沒人看見的幽暗角落,將被掩蓋的不公坦呈人前。

近年,香港新聞及言論空間面對不同挑戰。無國界記者組織本年五月發布最新《2023新聞自由指數》,全球一百八十個國家地區中,香港排名去年從第八十位暴跌至一百四十八位,今年雖稍微回升至一百四十,但指數整體呈下降趨勢。報告更稱,自二◯二◯年《國安法》通過後,曾經為「自由堡壘」的香港經歷前所未有的挫折,現被列入「狀況艱難」的國家地區。

《法庭線》共同創辦人陳信熙,從偵查轉身至法庭報導,自身經歷說明了偵查報導為甚麼愈來愈難經營下去;不過他相信,法庭所得的資料與證言,也可能開闢另一條通往真相的道路。同時,網媒流行、資源削減,偵查報導亦因不同因素逐漸萎縮(見另稿),記者尚有着怎樣的空間揭露問題?

⚡ 文章目錄

當院舍「燒賣送飯」只是加了魚蛋

陳信熙二◯一七年從港聞記者轉身,加入《香港01》偵查組時,正好趕及見證組員因康橋之家系列報導獲得新聞獎的一刻。隨後本港院舍依然零星爆出經營不善醜聞。電影《白日之下》中「燒賣送飯」充當正餐的橋段,正正擷取自葵涌殘疾院舍國寶之家的真實事件。

信熙加入《香港01》兩年後,偵查組於二◯一九年收到一條告密短片。片段中,兩名院友互相毆打,拳來拳往,甚至抽出皮帶鞭打對方,雙方更打至滿臉鮮血,互毆數分鐘仍未見職員阻止。

他憶述,組內首先大膽假設人手不足,「有人拍到片,亦有其他院友在旁圍觀,院舍有足夠人手當值的話,會唔會兩、三分鐘都唔知道?機會不大」,「但是,做指控我們很小心,都不敢說一定無人手或者一定係社署縱容。調查報導上,我們很着重鋪陳事實,我們就鋪陳件事出來俾大家睇,其實殘院的管理是這樣的。而這樣的管理,在康橋之家的專題報導出咗之後,仍然存在」。

組員首先核實片段拍攝日期及時間,並透過傾談以了解提供片段的線人的可信性,判斷他多大程度能掌握事情實況,隨後再到院舍拍門,尋求「姑娘」回應。下一步則接觸社署,「入了幾次Q」,查究署方是否知悉事故,「有報警其實應該有申報,社署接到申報後又點做呢?又係發警告信還是怎樣呢」?

他記得此事最終無法「追落去」,只能透過對比社署幾次回覆,讓公眾知道署方回覆曾經「改口」—原稱院舍事發當晚已即時報警,最新回覆卻刪走「即時」二字,「社署說他們有處理,有去巡查。我們最多只可指出你『前言不對後語』」。

揭發何君堯無申報、懲教所集體造假,「所以呢」?

查探浴血毆打一事期間,他們另發現院友原來仍然在吃「燒賣飯」,「燒賣(之外),好像多了魚蛋,但就係好難受」。談到無力感,信熙想起二◯二一年中大新聞獎頒獎典禮現場,一位得獎前輩的一席話令他感受猶深,對那番感慨甚至感同身受。「他說這幾年的變化很大,以前好多調查報導出咗,譬如官員要問責,落唔落台是一回事,但至少出來解釋,承擔責任。但這幾年情況不是這樣。他們很努力去做一些揭發權貴問題(的報導),最後都是無疾而終, 好像徒勞無功一樣」。

二◯一八年政府研究收回高球場時,信熙有份踢爆於相關動議投反對票的立法會議員何君堯,其家族原來於球場旁持有十二萬呎農地,卻未曾就此作任何申報。「證據好充分,去埋放蛇,又查埋冊,整件事好實淨了。去立法會問他,他亦當面承認了,說漏報了也不奇怪,但成件事可以係無跟進」。

另一則令他印象深刻的報導,是揭發大嶼山塘福懲教所二◯一九年週年跑步體能測試中,超過二百名軍裝職員全數缺席並偽造考試紀錄。他們根據線報提供的通告日期,每一天、每一節考試時間均前往鳳凰徑考場,架設攝影器材實地記錄,卻發現「一個人都無」。記者其後到懲教所門外截擊下班職員,查問「有否參加跑步測試」,旁敲側擊地詢問在工餘時間進行考試「是否已獲補鐘」。獲確認後,記者再向懲教署查詢,署方初時回覆「體能測試已完成,並按機制指派院所管理人員現場監察,所有於工作以外時間接受測驗的職員已獲補時作償」,其後卻改口稱已指派署內服務質素處就事件進行內部調查。「我們事後知道,那個院所有個主要負責的總懲教主任被調了職,見到他應該是燉了冬菇,降了一級。但成件事其實有刑事成分,因為你呃補鐘,是不是涉及虛假文書?我們有這樣的指向,有大狀都講有刑事成分,但最後按回覆,整個案件沒有交給執法部門調查,只是內部處理了,就當是紀律問題算了」。

信熙認為這些與政府管治相關的醜聞,牽涉人數之多、問題之大,與其後相關人員承擔的結果不乎比例。長此下去,其實不利政府日後管治及威望。「政府部門如果受到質疑,清楚如果『不是』,要說『不是』,要及時反駁。但如果『是』,社會的期望是你要承認,以及做一些工夫去補救。不然的話,問題會更嚴重。因為某部門被揭發了問題,對部門裏其他人員來說是個超級壞的事例。我是不是期望有日犯錯了,你會幫我冚?最後受害的是整個公務員團隊的誠信」。

回望早年記者生涯,他認為不論曾蔭權年代或梁振英年代,問責性都強得多。一邊感嘆「離譜」,一邊對記者角色有所反思,「我們的角色就是將問題帶出來,至於最後有沒有跟進,官員是否真的要問責,或者出來解釋、承擔責任,其實這個是社會dynamic的問題。比如立法會的構成究竟是怎樣?有沒有人在立法會裏再追落去?公民團體有無出力?或者整個政府管治的思維(如何),其實這些都是媒體控制不了的」。他指自己只能盡量鋪陳事實,以一個好的切入點,盡量公正、公平地,讓大家的聲音道出來,讓大眾看清楚。

藉報導提倡普世價值 社會上沒有人是孤島

更叫信熙氣餒的,卻是大眾看畢報導後的漠視,「有時候你會覺得,點解做了一大輪的報導,他們會在留言中很廉價地說『係咁㗎喇』、『接受啦』、『大家不如快啲習慣啦』,令到你更加覺得點解嘅?我做咗一些關於公眾利益的事,點解不是多些討論,多啲要求政府回應,反而是變得開始不關心?或者覺得不重要了?」

不論現實改變與否,退後一萬步,即使耗盡心血完成偵查報導,甚或未必能引起關注,他深信「知情權」始終很重要,「知道咗,你可以不關心,(或者)想出來請願也好,想俾封信立法會議員也好,前提是你要知道」。

他認為,偵查報導本質,應當是推動社會關心未必跟自己切身相關的事。「如果本身無家人住院舍,出出入入社區,(可能)你從來不覺得有個院舍存在。我們經常想推動大眾(關心),因為我們覺得社會不是孤島。大家都生活在共同的地區,你不直接牽涉這件事,但你也會關注這件事的。」

即使未必能推動政府回應或作政策層面的改變,但報導依然可以彰顯普世價值,「其實每個調查報導都在提倡一種價值,譬如你做院舍,就是關顧弱勢、平等;做懲教 ,就是廉潔、誠信」,「我們覺得這些價值在香港社會裏面很重要」。

傳統媒體取態趨保守

轉身偵查組前,陳信熙原是擁有五年經驗的資深港聞記者,當時他覺得有點像走進了死胡同「做來做去都係咁,那時候想做深入一點」,說是偵查組沒有聘用他,無法做調查,說不定已轉行了。

第二次萌生離開傳媒行業的念頭,是在二◯二◯年五月,因他預示到傳媒生態即將迎來多種挑戰,「很多媒體都因為各種原因,有些故題做不到了。」他強調無意針對個別新聞機構,而是有感媒體大環境的轉變。「大家會見到媒體的取態一定再保守一點,有啲講權貴的調查報導,預視到未來的空間一定會收窄」。

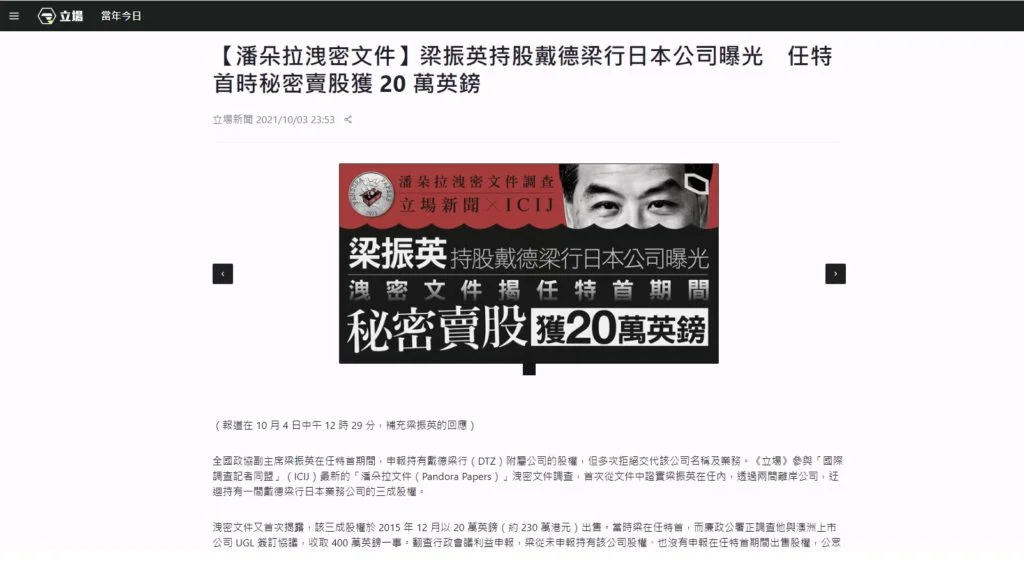

當時他聽說《立場新聞》計劃開設調查組,欣賞其「逆市」而為的勇氣,決定轉投,「他們覺得當傳統媒體無得做,而自己的角色是獨立媒體,資金不來自任何財團,覺得有社會責任,我有身位我要做」。在《立場新聞》期間,他參與過不少偵查報導,包括參與公布潘朵拉洩密文件,揭發政府隱瞞多名高官飯局違反限聚令參與飯局,以及時任入境處副處長及一名高層收受果籃。「坦白講,(大機構)是無得做的」。

他說起令他感到鼓舞的一個非常罕有的例子—南丫海難,他憶述這是一直無法推進的dead end報導。事故沒開死因研訊,而到了二◯二一年,獨立記者鄭思思從死者家屬手上獲得一份長達二千多頁的死因調查報告,當中包含船上倖存者、海事處的人員等向警方作出的口供。陳信熙與他的組員找到一些從未曝光的新證據,「原來造船的船廠應該知道要加裝水密門,那個調查報告沒有處理這部分,究竟是船廠出錯,還是海事處有錯,還是兩邊都有錯呢?」他們就此大肆報導,「有兩條片,五、六條稿」,他慶幸最後「踢得起件事」,海難家屬以報告揭發的新疑點向法庭入稟,申請召開死因研訊,第一次遭駁回,第二次剛於本年七月獲高等法院上訴庭裁定得直,頒令召開。

《傳真社》停運、蔡玉玲案 為偵查空間敲響警號

被信熙形容為「有身位做偵查報導」的《立場新聞》雖然於二◯二一年十二月停運,他認為這個不算是偵查新聞空間縮小的關鍵指標,因為機構的結束至少「牌面上」並不因偵查報導所致。「但《傳真社》的結束就非常significant了」,《傳真社》於二◯二二年宣布停運,並無特別交代原因,信熙猜測金錢不是主因,而是因為調查報導題材範圍太廣,外界難以預料內容,牽涉太多不確定性,因此遇到阻力。

另一個關鍵點,他認為是港台節目《鏗鏘集》前任編導蔡玉玲查冊案。雖然終極上訴得直,但從她被拘捕的一刻起,已敲響警號。他強調《鏗鏘集》是港台製作節目,是政府部門,所作的是獲公眾廣泛認受的專業的新聞調查。當日竟由新界北總區重案組到蔡玉玲家中高調地將她拘捕,「那件事不是『查冊犯法』咁簡單,而是政府的態度不同了,不會再當給你credit,做新聞又點?」

與偵查互相補位 法庭不是事情終點

陳信熙伙拍陳婉婷於二◯二二年創立《法庭線》,他亦因而轉換跑道,轉投法庭新聞。他解釋,揭發違規而關乎公眾利益的偵查新聞固然重要,惟當時仍有《傳真社》、《明報》及《香港01》努力;但《蘋果》、《立場新聞》,及《眾新聞》停運了後,前後流失了幾十名法庭記者。「法庭新聞有個特色,因為法庭裏無得錄音,如果無人報,嗰庭完咗就完咗,尤其在裁判法院不會有判詞,但有好多案件即將在那裏發生,我就覺得那一刻來說,(報導)法庭裏面發生的事重要過(我)再做調查報導」。

問信熙相對偵查報導,會否覺得法庭新聞在彰顯公義上比較被動,他認為法庭報導不等如「終點」,反而可推動跟進報導。他以《立場》時期做「七二一」偵查報導為例,指當時參考葉佐文法官於區院作出裁決時的說法,指他根據幾個行為判斷是為暴動:巿襲擊行為、持武器到場、指罵,「我們那時根據法庭的裁決,再做了跟進,就是睇番晒啲片,究竟有幾多人打人,幾多人拿武器,幾多人指罵」。最終他們數到有二百四十六個白衣人涉事。

不過,信熙亦承認法庭新聞有一定局限,包括法庭審理期間不得報導控方所提以外的證據,否則會被視為藐視法庭,辯方甚至可以立刻申請終止聆訊。而且審訊期間,法官、控方等所言,只能「照抄」,案件審結過後才能進一步跟進。

然而,法庭所披露的證據、線索,可以是相當珍貴的新聞資料。「因為法庭上鋪陳的證據,好多時候都經過執法部門調查,披露的事實會多好多。譬如七二一或套丁也好,有些東西記者是拿不到的,但廉署拿到。他們調查完,透過律政司在法庭上present時,就會多好多事實揭露出來,那裏都是一些線索」。他將法庭新聞與偵查報導理解為不同階段的處理,認為兩者可「互補」:「調查報導是揭發,但法庭報導不是揭發,而是補充、重整成件事是怎樣的,講清楚脈絡」。

雖然暫離偵查行列,他對偵查報導依然抱持信心,在訪問過後特意向記者傳來短訊補充,「我覺得調查報導仲有得做,因為社會一定有不平事,需要記者介入追查揭發。現在還有行家努力緊,希望傳媒保持到指出真相的勇氣」。他深信即使報導後依然無法改變現實,他相信這一刻仍在努力做新聞的人依然心存盼望,深信假以時日定能發揮作用,「就好似《白日之下》,誰想到調查報導幾年後會拍成電影,為好多人帶來反思?所以就算徒勞都要繼續做,有時做咗先會搵到下一步,先會有更多後續發生」。